「介護施設に〇千万の賠償命令判決!」

しばしばニュースで目にする裁判の話題。介護施設とて例外ではない、と頭で分かってはいますが、現実に訴えられるということは滅多にありません。同業者が提訴されたといった話も、聞いたことがない。どこか遠い世界の話のように感じられます。

でも、もし万が一、施設に裁判所から「訴状」が届いたら…?

これからどうなってしまうのか。施設を守るため、責任者は何をすべきか…

殆どの人は訴えらえた経験など無く初めてのことなので、分からないことだらけ、不安で一杯になることでしょう。事業を運営しながら降って湧いた訴訟という難題へ対応するはとても大変です。

そこで、本コラムでは、介護施設・事業所が民事で訴えられた場合について、どのように対処すれば良いのか、その適切な方法を解説して参ります。

一方で時間は刻々と過ぎていき、裁判で「待った」は認められません。本コラムでは、介護福祉業界のトラブル解決に特化した弁護士が、万一施設が提訴されたときの影響や正しい対処法を解説します。

目次

裁判についてまず知って頂きたいこと

まず意識して頂きたいことは「裁判(特に民事裁判)というものは決して他人事ではなく、誰もがいつ訴えられてもおかしくない」という事実です。

現場の人間関係がどれだけ円満で、平和に運営されていたとしても、いわゆる「裁判沙汰」と無縁ではいられません。

司法は全ての人に平等であり、憲法上訴訟を起こす権利は誰にでも認められています。介護現場では、例えばご利用者が転倒し怪我をすれば、ご家族との交渉がうまくいかず提訴されるというステージに突入することも十分考えられます。

どのようにして自分が訴えられたと知るのか

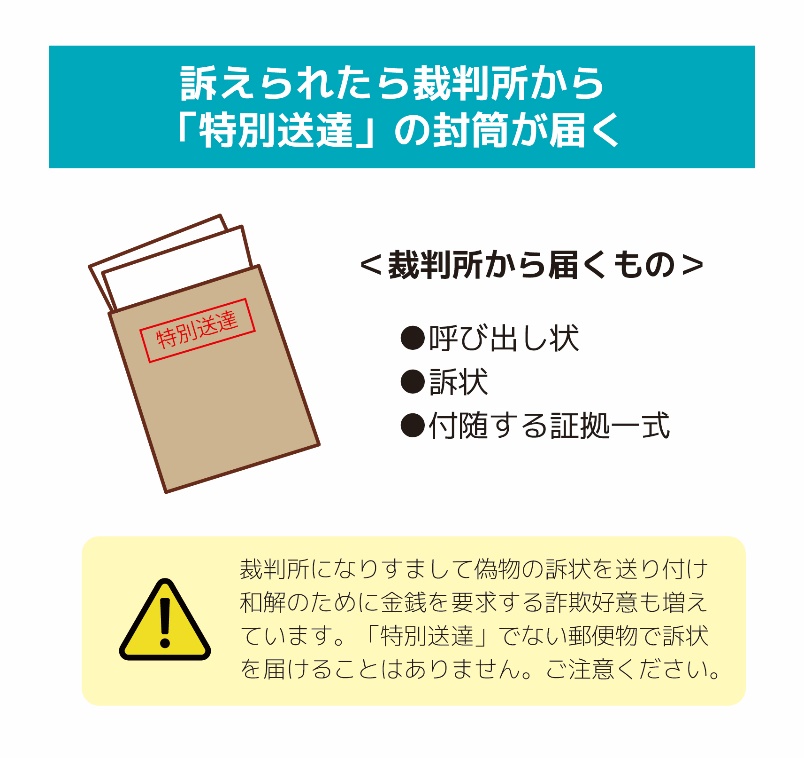

自分たちが訴えられた! それを知るのは、裁判所から薄茶色のA4封筒に入った「呼び出し状」と「訴状」、そして付随する証拠一式が郵送された時です。

大抵の場合、裁判までする家族は事前に「訴える」と予告することはありません(逆に、「訴えるぞ!」が口癖の人ほど実際には訴えて来ないものですが…)。

裁判所から送られる訴状などの重要な書類は普通郵便ではなく、「特別送達」で送られてきます。ポストへ投函されず、受け取りの署名を求められます。

ちなみに、昨今は裁判所や法務省になりますまして詐欺行為をする犯罪も増えています。いかにも裁判所のような名称を記したもっともらしい封筒を作り、その中に「通告書」等の書面を送り付け、一方的にお金を請求するという詐欺があります。「裁判所」から普通郵便で封筒が届いた場合は、まず詐欺とみて間違いありませんので無視しましょう。慌てて相手のペースに飲み込まれないようにしてください。

一方で、より悪質な態様として「中身は出鱈目だが本当に裁判所に訴えてくる」というパターンもあります。前述したように全ての人には裁判を受ける権利があるため、提訴段階でその主張が正当かどうかは審査されず、機械的に裁判という土俵に上げられてしまいます。すると訴状が相手方に送られ、これに訴えられた側が反論しなければ自動的に負けてしまうというルールとなっています。そのため、本当に裁判所から訴状がきたときは、慌てず中身を良く確かめ淡々と反論していく必要があります。

訴状が届いた後やること

郵送された封筒を開封すると、分厚い訴状や証拠類の一番上に一枚紙の裁判所からの説明があるはずです。まずはこの「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」をよく確認しましょう。

裁判所からは、指定の期日に出頭すること、答弁書を1週間前までに出すこと、証拠などを準備して持参すること等の宿題が記載されています。

ここで重要なことは、「裁判は反論しなければ負け」と書きましたが、全て原告や裁判所の言いなりになる必要はない、ということです。特に期日などは、「裁判をやりますので〇月〇日、〇時に出頭してください」等といきなり言われても普通は予定がありますし、期日までに反論の準備をすることも困難です。この期日は飽くまで裁判所からの「提案」に過ぎない、と理解しましょう。

書面の右上に裁判所書記官の氏名が記されているのでその人宛てに電話し、「期日は差し支えるため変更してほしい」と言えば調整してくれます。その結果、2~3週間後に再設定されることもざらにあります。そのように期日の延期を求めることで、「裁判所の印象が悪くなるのではないか…」等と気に病む必要はありません。裁判を受ける権利が全員に認められる以上、これを受けて立ち請求棄却判決を貰う権利も、訴えられる側にはあるのです。

もっと言えば、実は第一回の期日には誰かが出席する必要すらありません。

実務上、第1回期日までには「この裁判を争う」という意思、および「第1回目の期日には出席できない」と簡単に記した答弁書一枚(これを「一行答弁」といいます)さえ提出すれば、当日は擬制陳述といって不出席でも手続きを自動的に進めてくれます。欠席する理由を記す必要はありません。その後第二回期日が調整され、その日までに訴状に対する本格的な反論を作成すればよいのです。

提出方法は郵便でもファックスでも構いませんが、細かいことは都度書記官に尋ねると良いでしょう。

答弁書(反論書)の提出も、一応指示書には「期日の1週間前までに」答弁書を提出するよう指示されていますが、これも形式的なものであり、最悪裁判当日に法廷で争う旨意思表示すれば足ります。ただ、一行答弁で足りるところ、簡単なものなので前日までに提出することが望ましいといえます。

また、事件によっては遠方の裁判所に訴えが提起されることもあります。第2回期日以降も出頭が難しい場合は、事前に裁判所書記官に相談すれば、電話会議による審理を認めてもらえることもあります。まずは裁判所に相談しましょう。

訴状を読み、主張内容を確認する

次に、原告の提出した訴状を読みましょう。介護施設や事業所が提訴される典型的な例は「ご利用者の転倒事故」ですが、大抵はご利用者の死後、遺族が原告となり提訴するか、存命中であればご利用者の後見人が提訴するということが多いです。

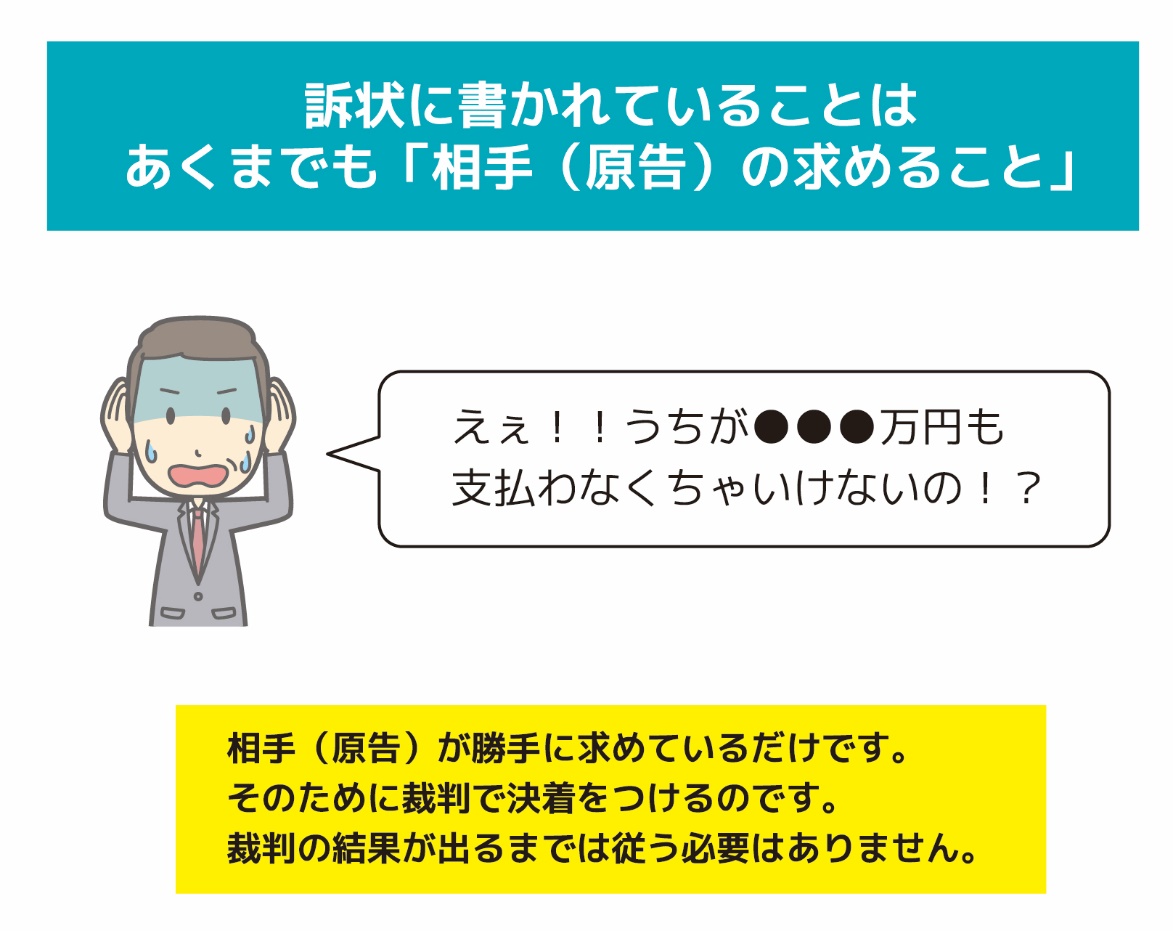

ここで早合点してはいけないのが、訴状の冒頭にある「被告は、原告に対し、金〇万円を支払え」といった命令調の一文です。これを請求の趣旨といいますが、裁判所から送られた書面にいきなり命令口調で「払え」等と書いてあるものですから、「もう支払うことが確定してしまったのか!?」等とショックを受けるかもしれません。しかし、当然のことながら提訴の段階では全ては「原告が勝手に言っているだけ」のこと。要するに原告はこうしてほしいんだな、それを裁判所に求めているのだなと理解しましょう。

そして、当然ながらこちらにも言い分は沢山あるでしょうから、思い浮かんだことを訴状の余白等に都度手書きでメモしていきます。そうした反論をまとめたものが、こちらの提出する答弁書や、その後に出す書面(準備書面といいます)になっていきます。

第一回期日後の裁判のイメージ

ここで、民事訴訟の全体像を解説します。第一回期日の次は第二回、そこから第三、第四…としばらく期日が積み重ねられますが、その感覚は概ね1か月程度(夏休みや年末の時期等は長期間空くことが多い)です。第1回期日までに被告が答弁書を提出し、そこに一通り反論が書かれていれば、裁判所は「次回は原告のターンです。再反論を書いてくるように」と指示します。そして原告の再反論の準備書面を受けてまた被告の番、というように、1か月間隔で書面のラリーをするというのが民事訴訟の実態といえます。 ドラマや小説などで、弁護士が法廷で丁々発止の議論を繰り広げる…そんなドラマチックな展開を想像した方もおられるかもしれませんが、これは飽くまでフィクションの世界です。日本の裁判は、特に民事においてはアメリカのような陪審制もなく、当事者だけで書面主義のもと淡々と進められるため、非常に間延びした印象を受けるかもしれません。訴えられたからといって、その日からがらりと生活が裁判一色に変わり、四六時中拘束されるといったことはありませんのでご安心ください。

そうこうするうちに、裁判所から両当事者に「和解」が勧められるときがきます。これは、担当裁判官が何回か書面での応酬をみて、どちらに有利か、判決を下すとしたらどの程度の賠償になるかといった感覚(心証といいます)を得たとき、その心証にそって原告、被告に対し交互に「この辺で合意し裁判を終わらせないか」と提案するというものです。

なお、原告と被告はともに担当裁判官を選ぶことができず、いわば「裁判官ガチャ」状態なのですが、裁判官も人間ですから訴訟の進め方のスタイルはさまざまであり、すぐ和解を勧める人もいれば、ずっと当事者間で言い争い(書き争い)をさせ、言いたいことを言わせてからふっと和解を切り出す…等タイミングにも違いがあります。当事者の立場で「そろそろ和解したい」ということは立場上難しいのですが、和解の話にはよほどのことがない限り素直に乗った方が良いことが多いという印象です。裁判官の心証は大抵結審(裁判手続きが終結すること)まで大きく変化することはなく、その見通しにそって判決も書かれるであろうところ、ここからさらに数か月かけて主張し疲弊するよりも、早期に和解し終わらせてしまった方がトータルでは得といえることも多いのです。

和解が成立せず、双方の主張が続行すると、裁判もクライマックスを迎えます。それが証人尋問(当事者尋問)です。事件の関係者に、裁判所に来てもらい裁判官の前で弁護士が質問していくというものですが、これはドラマ等のイメージにかなり近いといえるでしょう。弁護士は実際に「異議あり」と言いますし、双方の代理人弁護士が練りに練った質問を証人に投げかけていく攻防はスリリングです。ただ、介護訴訟でいえば証人として呼び出されるのは現場職員です。ただ裁判所で質問に答えるだけとはいえ、初めての体験でプレッシャーもあり、非常に疲弊することは確かです。尋問を開くくらいなら、その手前で和解してしまいたいというモチベーションが働き、そのように早期解決することも多くあります。

尋問までいってしまうと、後は裁判所から最後の和解の提案があり、それもまとまらないとなると遂に判決が下されることになります。結審してから1、2か月後に判決が言い渡されますが、その主文が本当の意味で法的拘束力のある「命令」となります。判決に不服のある側はこれに対し2週間以内に控訴を申し立て、高等裁判所でさらに争うことができます。その先は最高裁が一応ありますが、法的な争点が明らかでない限り普通は受理されることはありません。このようにして判決が確定すれば、その命令に従い全てが終了となります。ここまでに要する時間は千差万別ですが、筆者の経験から平均して半年から1、2年程度は見るべきでしょう。

訴状を無視するとどうなるのか

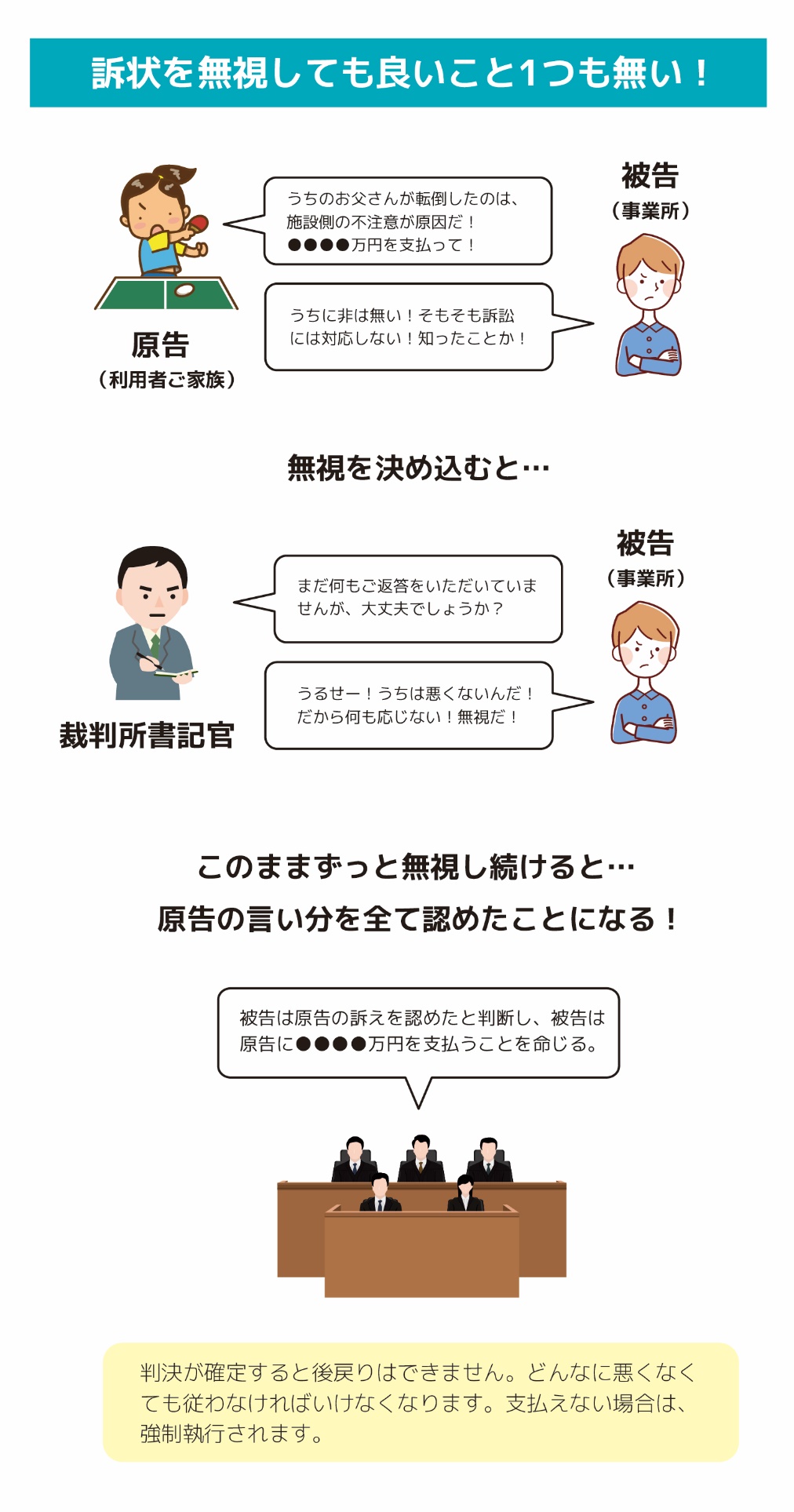

訴状が届いたにも関わらず、業務が忙しいなどの理由で無視するとどうなるでしょうか。

何もしないでいると、通常は裁判所書記官から確認の電話が入り、これも無視すると被告不在のままで裁判が進み、原告の言い分を全面的に認めたとして扱われ、請求の趣旨通りの判決文が出されます(いわゆる欠席判決)。

例えばご利用者の遺族が、あなたの施設(法人)に対し、「親が死亡したのは施設の責任だから3000万円を支払え」という内容の訴状を裁判所に提出して裁判を起こしたとします。この場合、あなた(法人)がこれを無視したまま放置すると、たとえ、あなたに「事故の責任はない」とか、「事故自体の責任はあるかもしれないが死亡までは責任を負わないはずである等の言い分があったとしても、原告の主張どおり、法人に対して3000万円の支払を命じる判決が下されてしまいます。

そのような判決が下されると、その内容を記載した判決書があらためて施設に送達されますが、そこからさらに2週間が経過すると判決が確定し、原告の言い分がどんなに事実無根の内容であっても、極めて特殊な場合を除いて、もはや争うことはできなくなってしまいます。そして判決が確定すると、原告はその判決に基づき、法人に対して「強制執行」をすることができるようになります。例えば施設の土地や建物が法人名義であれば、その競売を申し立てたり法人名義の預金口座を差し押さえるなどができるようになります。ですから、訴状が届いたら面倒でも億劫に感じたとしても、必ず対応しなければならないのです。

どういう理由で訴えられるのか

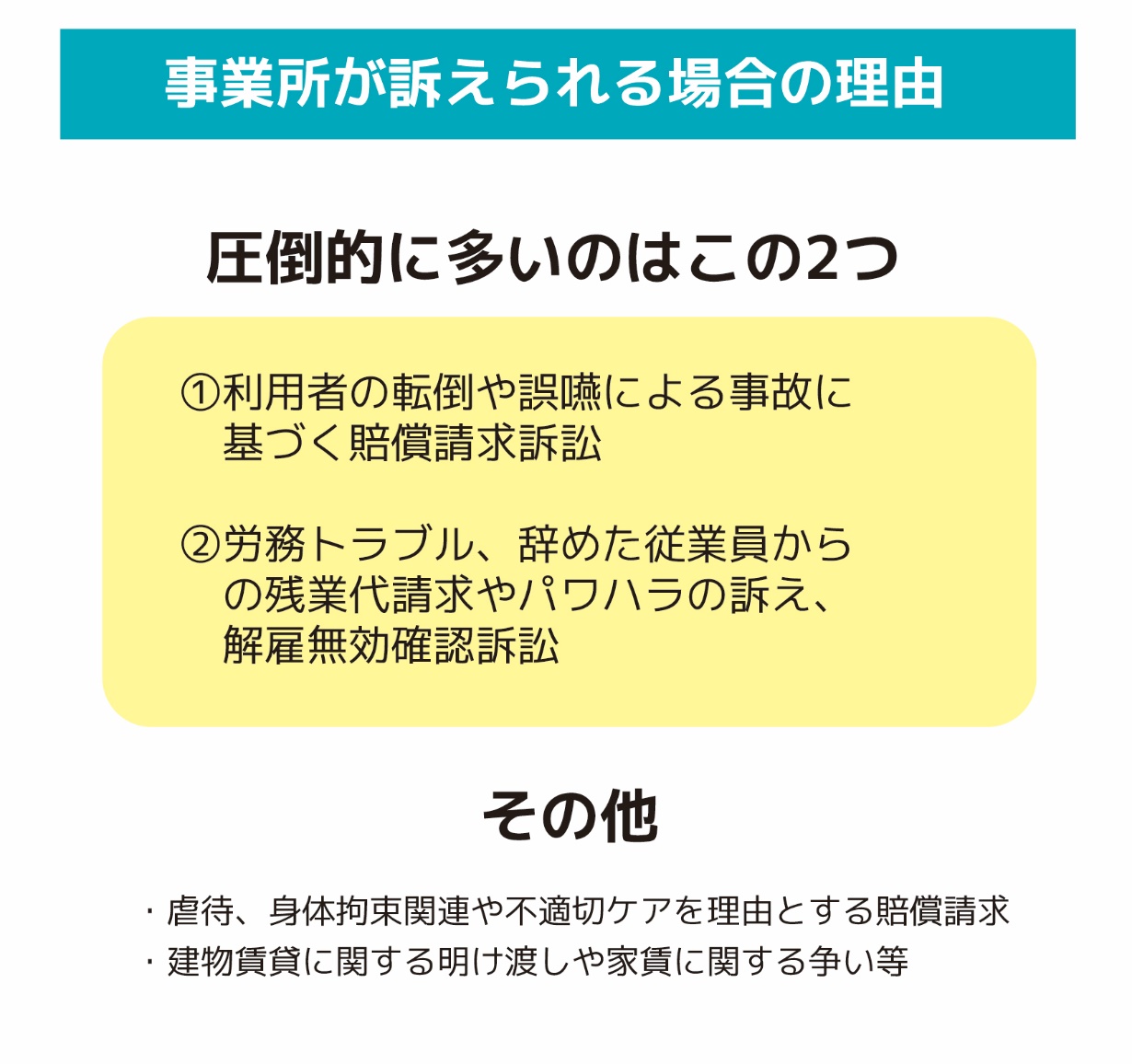

介護施設、事業所がどういう理由で訴えられるかというと、これまでの筆者の経験では、最多が「利用者の転倒や誤嚥による事故に基づく賠償請求訴訟」です。次に多いのが「労務トラブル、辞めた従業員からの残業代請求やパワハラの訴え、解雇無効確認訴訟」で、その他は雑多ですが、虐待、身体拘束関連や不適切ケアを理由とする賠償請求、建物賃貸に関する明け渡しや家賃に関する争い等が挙げられます。

原告となるのは主にご利用者の家族(遺族)、元従業員です。

逆に事業所が相手を訴えなければならないケースもあります。よくあるのが利用料等の未収金回収です。利用者やその家族が利用料を払ってくれない場合、こちらが支払督促や提訴をしなければなりません。介護事業所が裁判をすることについては、「介護福祉を業とする公的な立場である法人が、裁判をするなんて外聞が悪いのではないか」といった躊躇があるかもしれませんが、コンプライアンス(法令遵守)の観点からはむしろしっかりと法的に結論を追求する選択をとらなければ、法人や関係者の利益を守ることができません。裁判は決して弱い者いじめやあくどい行為などではなく、単に権利を実現・救済するための手段に過ぎない、と理解しましょう。

未収金に関しては別コラムで詳しく解説しておりますので、こちらもご覧ください。

関連コラム: 利用料の未払い対策 ~来る原則2割負担の世界に備えよ!~

訴えられたことは世間に知られるのか

現実に訴えられると様々な不安が募ることでしょう。裁判で負けたらどうしよう、莫大な損害賠償を命じられたら施設はおしまいなのか、管理者や現場職員にどう説明しよう、原告のご家族と裁判所で向き合うのは嫌だ…等々挙げればきりがありません。

しかし、これらは訴えられた段階では全て未確定でしかなく、訴えられた以上は淡々と対処していく他ありません。気持ちを切り替え、「人事を尽くして天命を待つ」の心境で臨みましょう。

中には「訴えられたことが世間に知られることの不安」もあると思います。これに関しては、原理原則論では、裁判は公開であり確かに裁判所の入り口などに自分達法人の名前が被告として表示されます。また裁判期日も誰でも傍聴できるのですが、大多数の人は裁判所のことなど気にとめないため、世間に知れわたるということは無いと言ってよいでしょう。

中には、原告側が提訴時に記者会見を開くなどして、世間の注目が集まれば広く知られる可能性はあります。もっとも、普通は裁判の結果が固まってからでなければニュースとして意味がないところ、提訴した段階で注目されるということはまずないと言えるでしょう。

判決が出て確定すれば大々的に報道される可能性はありますが、その段階に至るまでの間は世間に知られて事業所の評判が一気にがた落ちになる、といったことは無いのでご安心ください。

訴えられたらどの程度業務に影響が出るか

ここがよく心配されるところですが、実は提訴されても弁護士を代理人に立てれば、自分が動く必要は無く、毎回の期日のために法廷に行く必要もありません。

もし代理人を立てなければ全部自分たちで対応する必要があります。法人が被告の場合は、業務執行理事や理事長など、法人を代表する立場の方が対応する必要があります。

訴えられても、代理人を立てなければいけないという決まりはありません。しかし、訴状が届いたら問答無用で法廷というリングに上げられますので、やはり法廷でしっかりと言い分を通せるプロの代理人を立てるのが得策でしょう。なお、法人は大抵加入する損害保険の中で「弁護士特約」を結んでおり、弁護士費用はそこから支給されるため弁護士費用の心配はそれほど要らないといえます。

ただし、代理人を立てたとしても裁判の終盤で行われる証人尋問に出る必要がある場合は、その人に出頭・証言して頂く必要があります。こうした手続きが面倒なこともあり、尋問実施を決める前に双方が折り合い和解するタイミングが訪れることが多いです。その場合は裁判官も熱心に説得します。

結論としては、代理人を立てれば尋問を除くすべての手続きをお任せすることができ、日常業務から裁判を切り離し専念することができます。

訴えられたらすべきこと

ここまでの内容で、訴えられた場合の基本情報について解説してきました。次に実際にはどういう行動を起こすべきかを解説していきます。ここに書かれたことが全て正しいというわけではなく、原告の言い分や状況によって事態は変わってきますので、代理人を立てた場合は代理人のアドバイスもしっかり聞いて行動してください。

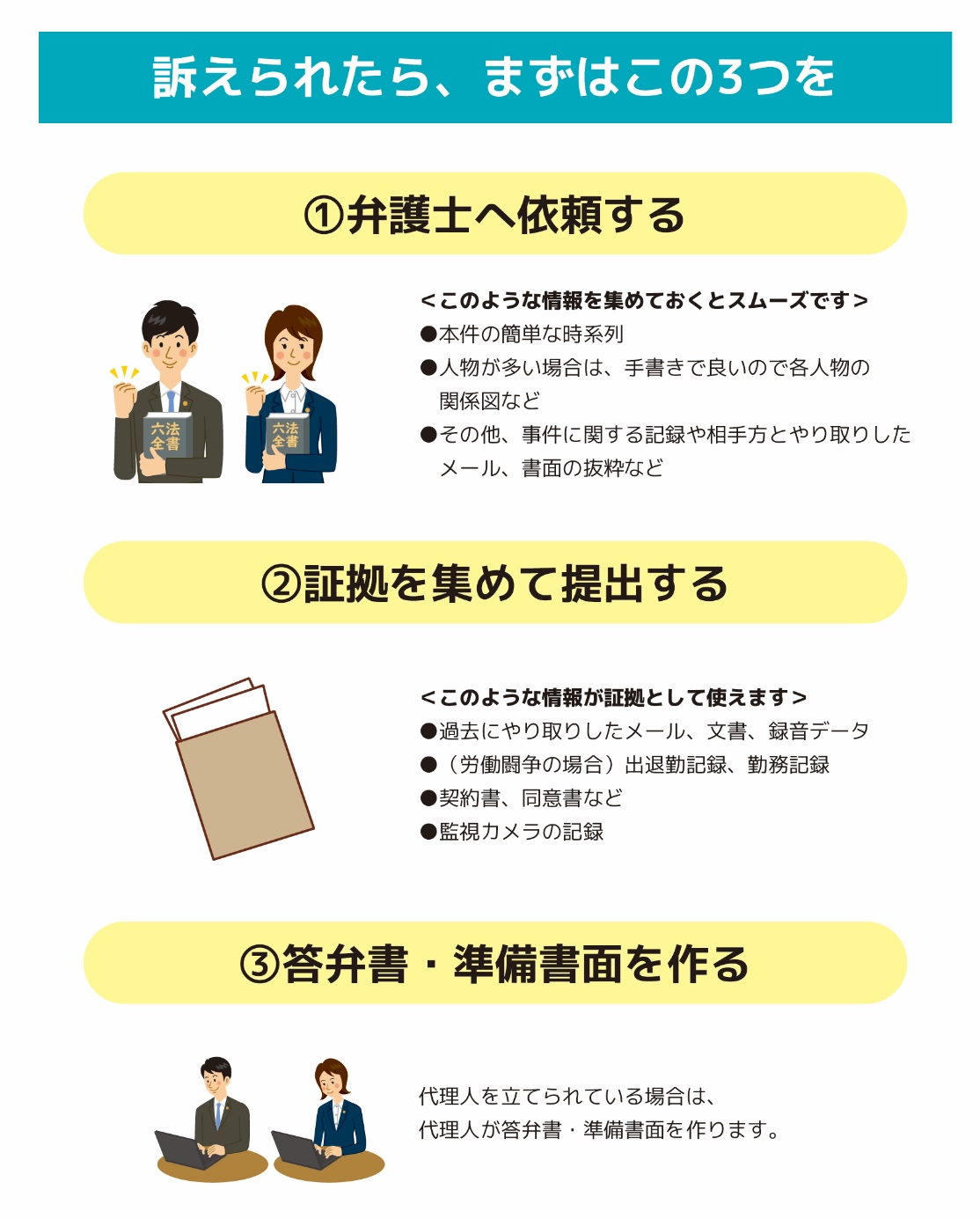

訴えられた時にすべきこと①:弁護士へ依頼する

訴状が届いて訴えられたことを知った時点で弁護士へ相談することをお勧めします。代理人を立てないで進めることも可能ですが、それでは事業所の業務に大きな影響が出ます。何より裁判に慣れている人は弁護士を除いてほとんど居ないでしょう。慣れない場で、適切な手続きを行いながら、冷静に原告の言い分を精査してこちらの言い分を主張するのは法律の専門家である弁護士が適任です。

信頼できる弁護士がいらっしゃる場合はすぐに依頼し、そうでない場合は適任と思われる弁護士を探すことをお勧めします。

弁護士に相談する際の注意点

いざ訴状が届けば、大抵の場合は弁護士に相談し、ともに裁判に臨むことになるでしょう。少しでもこちらに有利に進めるためには、弁護士に出来る限り有力で確かな情報を提供することが重要です。

相談するときは、事前に以下のような情報や証拠を集めておくとスムーズに事が進みます。

●本件の簡単な時系列

●人物が多い場合は、手書きで良いので各人物の関係図

●その他、事件に関する記録や相手方とやり取りしたメール、書面の抜粋等

重要なのは、「自分が」書いたり発言した記録より、「相手(原告)」或いは行政機関等の第三者が発した言葉や文章の方が、弁護士にとっては価値があるということです。相談者を疑ってかかるという意味ではありませんが、相手方や第三者の発した言葉や文章に書かれていることとこちらの言い分が重なるところは客観的事実と認められ、また対立するポイントを的確に把握でき、相手の主張を潰すための戦略を描きやすいためです。

相手方から送られてきたメール、渡された書類、発行された文書などは大切な証拠となりますので、手元にある場合は大切に保管し弁護士へ渡してください。

訴えられた時にすべきこと②:証拠を集めて提出する

弁護士を選定すると同時に、訴状に書かれている原告の言い分に関連する証拠を集めてください。過去にやり取りしたメール、文書などは大事な証拠になる場合が多くあります。労働闘争の場合、出退勤記録、勤務記録などの記録が証拠になる場合があります。前述したとおり、「自分」に関する証拠よりも「相手(原告)」に関する証拠の方が有力である場合が多いので、ぜひ相手に関する証拠を集めてください。そして、集まった段階で依頼する弁護士へ証拠を渡してください。

集まった証拠を元に、原告の言い分の精査、裁判をどのように進めていくのかなどを相談して決めていくことになります。

訴えられた時にすべきこと③:答弁書・準備書面を作る

相手方の言い分に対する反論を、答弁書や準備書面として作成し提出します。

訴状にある原告の言い分に対して反論が全くなく、すべて認める場合でも指定された期日に裁判所へは出頭する方が良いでしょう。裁判所側に被告側の認める姿勢を示すとともに裁判所側へ和解をあっせんしてもらえるよう依頼することができるからです。もちろん和解は原告側が認めなければ成立しませんが、被告側の争わない認める姿勢を見せることで和解へ持ち込みやすくはなります。

当事務所は介護福祉に特化した弁護士法人です

どんな事業でも裁判に発展することは避けたいものですが、介護福祉事業で万一裁判にまで発展した場合は適切に対応し、日頃の業務を続けられる状態にしなければご利用者やその家族が困ってしまいます。

どんな事業でも裁判に発展することは避けたいものですが、介護福祉事業で万一裁判にまで発展した場合は適切に対応し、日頃の業務を続けられる状態にしなければご利用者やその家族が困ってしまいます。

介護事業は健康や生命に関わる事案も発生するため、法律分野でも専門的な知見が必要となるシーンも多々あります。

訴状にある本訴次第ですが、適切に対応できる弁護士を選定していただければと思います。

なお、当事務所は介護福祉分野に特化した弁護士法人であり、全国の150を超える事業所の顧問弁護士として支援させていただいております。

介護福祉事業所様が訴訟を起こされた場合には、代理人として適切なご支援をさせていただきます。介護福祉現場の知見、この分野でのトラブル対応実績を活かしてサポート致します。

しかしながら、訴訟を起こされるのは出来るだけ避けたいものです。訴訟の前段階で抑え込む、或いはトラブルを未然に防ぐことができれば事業所運営がよりスムーズになります。当事務所では顧問契約サービスもご用意しておりますので、ぜひ下記ボタンより詳細をご覧いただければ幸いです。

弁護士外岡 潤

弁護士法人おかげさま 代表弁護士(第二東京弁護士会所属)

2003年東京大学法学部卒業後、2005年司法試験合格。大手渉外事務所勤務を経て2009年に法律事務所おかげさまを開設。開設当初より介護・福祉特化の「介護弁護士」として事業所の支援を実施。2022年に弁護士法人おかげさまを設立。

ホームヘルパー2級、視覚ガイドヘルパー、保育士、レクリエーション検定2級の資格を保有。