介護事業所の運営において、著しく能力の低い職員や指示・規則を守らない問題職員にお悩みではありませんか?

特に正社員は一度採用すると、なかなか解雇ができないと言われているため、どのように対処すべきか、頭を抱える事業主の方も多いでしょう。

そこで本記事では、介護・福祉のトラブル解決を専門とする当事務所「弁護士法人おかげさま」の観点から、解雇したい問題職員の対応方法について解説します。

具体的には、解雇が認められる事由、ついやってしまいがちなNG対応、正しい解雇に至る対応の流れまで丁寧に解説しますので、「法律は苦手…」と感じる方にもご理解いただけるはずです。

基本的な対応方法を知っておくだけで、問題のある職員に対する普段からの接し方も変わり、コンプライアンスとガバナンス(企業統治)の力も向上させることができるでしょう。ぜひ本稿をご活用ください。

本当に解雇できるのか?解雇が認められる事由とは

そもそも、辞めさせたい職員を実際に解雇できるのでしょうか。

結論からお伝えすると、それは可能です。もっともご存知のとおり日本では労働基準法をはじめとする労働法により、労働者の地位は手厚く守られています。

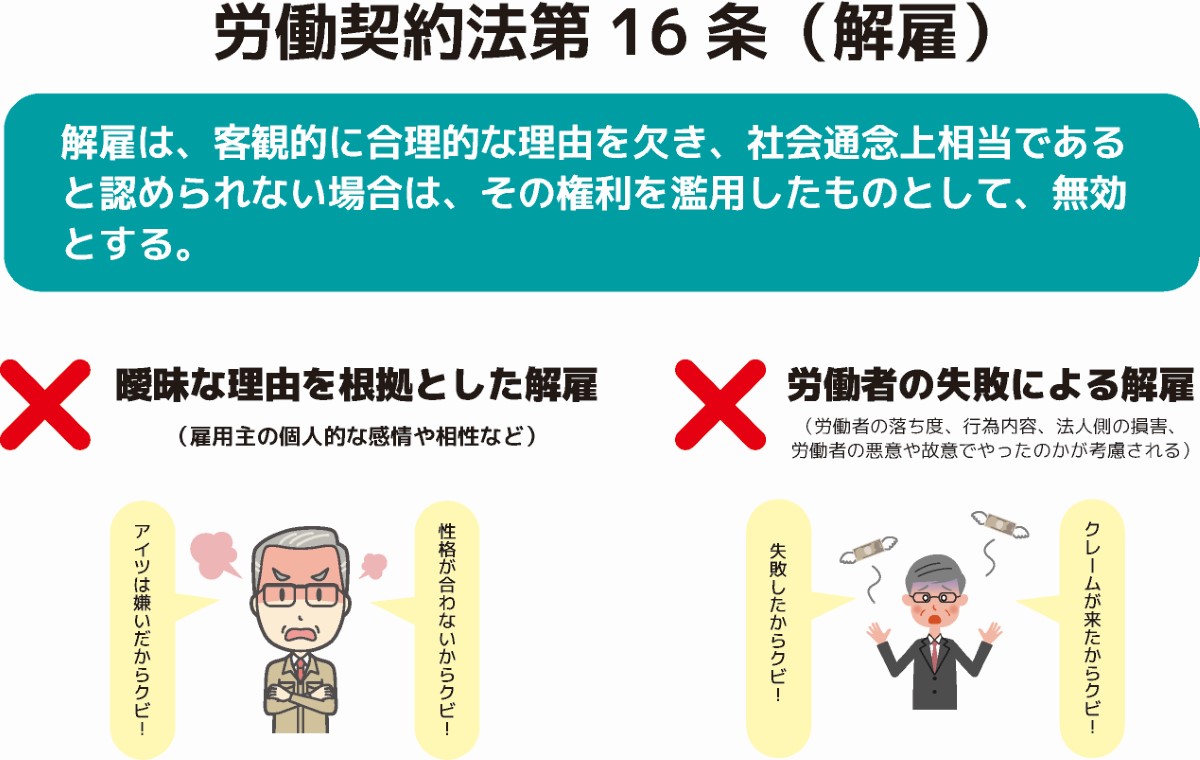

解雇に関しては、労働契約法によって、「客観的に合理的な理由」が認められる場合を除き、解雇は認められません。

労働契約法第16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法|e-GOV法令検索

職員を解雇するには、合理的な理由とその裏付けとなる証拠が必要です。当然ながら雇用主側の個人的な感情や、相性といった曖昧な理由を根拠としたのでは解雇できません。

更に、1回の失敗で解雇が認められるということは通常はなく、労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって法人が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮され、解雇の正当性が裁判所で判断されます。

それでは、合理的な理由として認められるのはどういった場合でしょうか。具体例をみていきましょう。

具体例

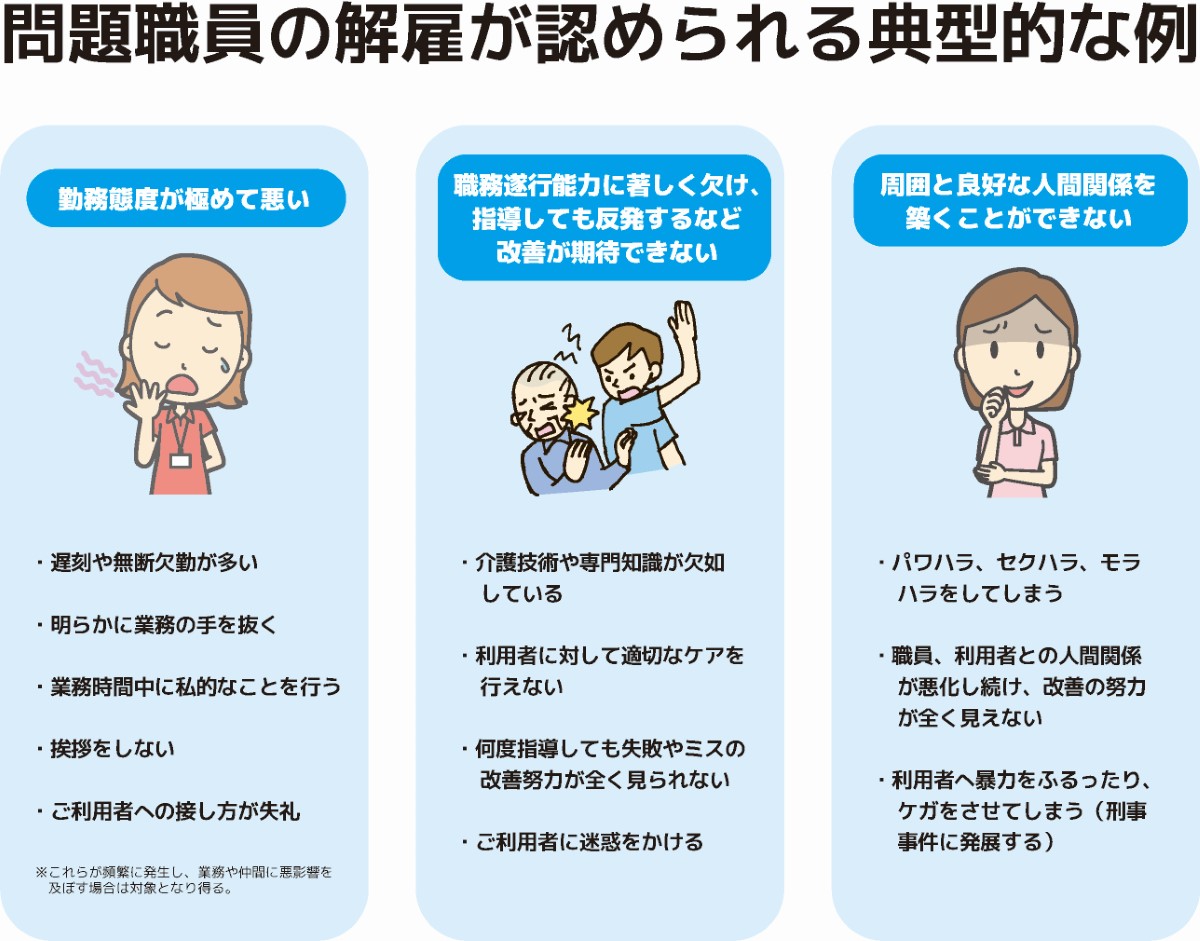

問題職員の解雇が認められる典型的な例として、以下が挙げられます。

- 勤務態度が極めて悪い

- 職務遂行能力に著しく欠け、指導しても反発するなど改善が期待できない

- 周囲と良好な人間関係を築くことができない

以下、個別に解説します。

勤務態度が極めて悪い

勤務態度が悪いケースは、遅刻や無断欠勤が多い、明らかに業務の手を抜く、業務時間中に私的なことを行う、挨拶をしない、ご利用者への接し方が失礼であるなどが該当します。

遅刻や欠勤は誰にでも起こり得ますが、それが頻繁に起きるようであれば問題でしょう。それによって周囲の負担が増えたり、利用者に迷惑を掛けてしまったりする場合は、解雇の対象となり得ます。

職務遂行能力が著しく欠けており、改善も期待できない

介護技術や専門知識が欠如し、利用者に対して適切なケアを行えない場合も解雇の理由となります。

もちろん、はじめから完璧にできる人はいませんし、多少の失敗・ミスは誰にでもあるでしょう。

しかし、本人に努力の姿勢が見られず、何度指導しても一向に改善が見られない場合は、解雇理由として認められる可能性が高くなります。

人間関係に問題がある

職員同士や利用者との人間関係の悪化も行き過ぎると解雇の対象となり得ます。例えば、パワハラ、モラハラ、セクハラといったように本人の言動に問題が見られる場合などです。

他にも利用者に暴力をふるったり、故意に怪我をさせたりする場合などは、「身体的虐待」に該当し、傷害罪等の刑事事件に発展します。そうした事実が発覚した場合は、当然解雇の対象となるでしょう。

裁判例にみる「トンデモ職員」の解雇基準

ここで、典型的な問題職員と言いうる者を法人が解雇し、その有効性が争われた裁判例(平成31年3月7日東京地裁判決地位確認等請求事件)をご紹介します。

これは、被告(提訴された側)が運営する特養で「法人及び施設運営事業の一般業務並びに利用者の送迎補助業務」を業務として就業した原告が、数々の問題行動を理由として普通解雇されたところ、本件解雇は無効であるとして、被告との間で雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認および本件解雇後の未払賃金の支払いをもとめたケースです。

原告は、当初事務職員(兼運転手)として勤務していましたが、半年後に介護職員への職務変更を命ぜられ、施設で介護職員として働きました。

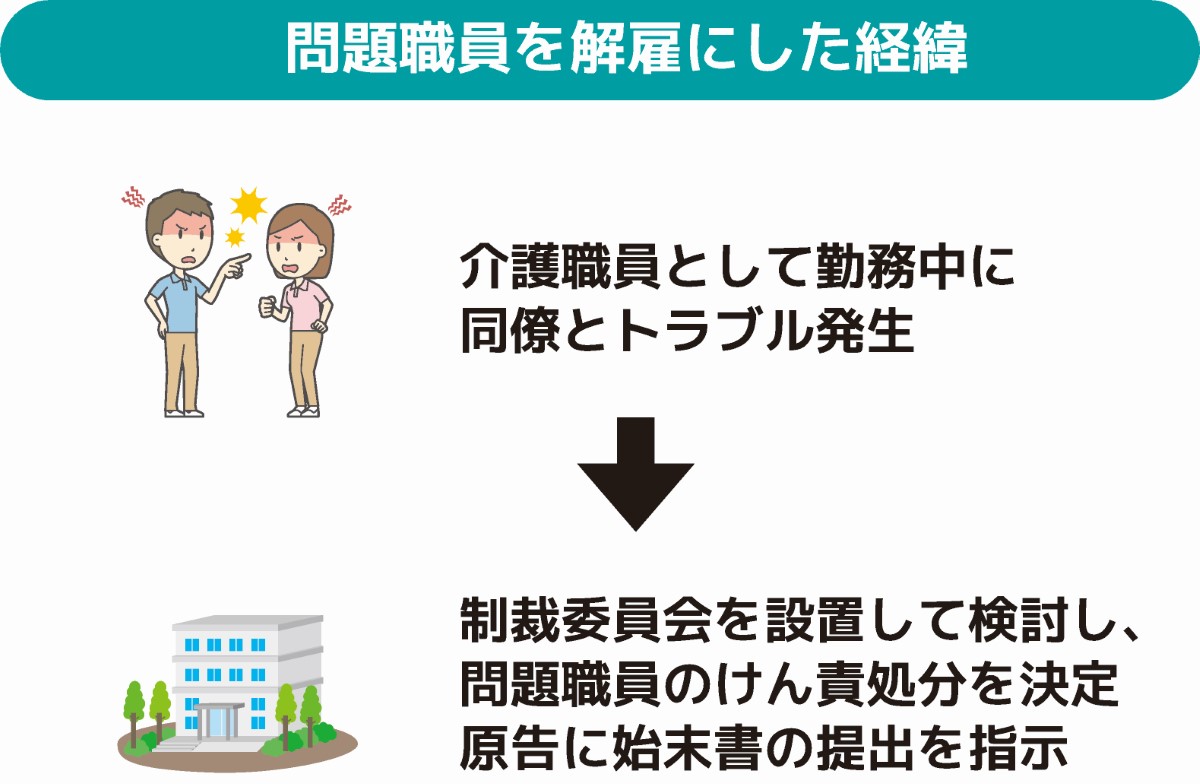

原告が同僚とトラブルになったため、被告は本件トラブルにつき制裁委員会を設置して検討し、原告をけん責処分とする懲戒処分を決定、原告に始末書の提出を命じました。

その二ヶ月後、被告は原告を普通解雇しました。その理由は以下のようなものでした。

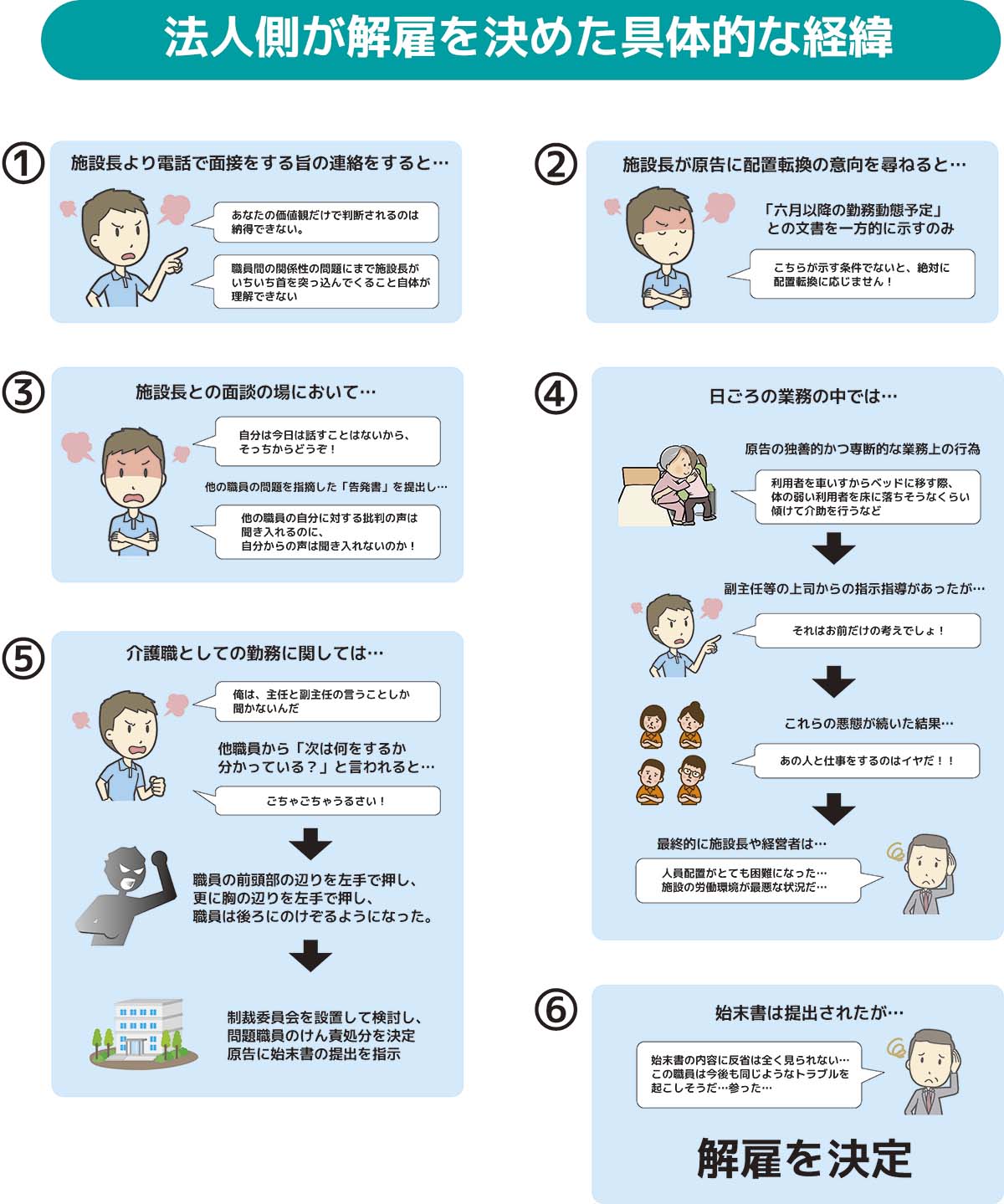

- 施設長との電話応対において、単に面接の機会を設ける旨の連絡であるにもかかわらず、「あなたの価値観だけで判断されるのは納得できない。」、「職員間の関係性の問題にまで施設長がいちいち首を突っ込んでくること自体が理解できない」などと非常に高圧的な態度で施設長個人を非難し、原告が他の職員との協働に支障を来している点について、自身に非はなく他の職員に非があるといった主張を繰り返す独善的な姿勢を示した。

- 施設長が原告に配置転換の意向を尋ねたところ、翌日「六月以降の勤務動態予定」との文書を一方的に示し、雇用形態や業務動態を全く無視した独善的かつ専断的な行為を行い、被告の求めに応じる姿勢が見られなかった。

- 施設長との面接においても、冒頭から「自分は今日は話すことはないから、そっちからどうぞ」と語り終始頬杖をつき閉眼する姿勢であり、むしろ他の職員の問題を指摘した「告発書」を提出し、「他の職員の自分に対する批判の声は聞き入れるのに、自分からの声は聞き入れないのか!」と声を荒げて反論するばかりで、態度を改めようとしなかった。

- 業務において詳細に定められている動態を無視した原告の独善的かつ専断的な業務上の行為(例:利用者を車いすからベッドに移す際、体の弱い利用者を床に落ちそうなくらい傾けて介助を行うなど、不適切な介助を行っていたが、原告自身は介護作業に自信を持ちすぎる傾向があった)に対し、副主任等の上司からの指示指導があったが、これに対する原告の反発的な行為(他職員が「利用者さん優先だよ。」と声をかけたところ、原告は「それはお前だけの考えだろ。」と強く言い返した)に起因して、原告との組み合わせを拒否する職員が多数生じた。これにより職場全体としての人員配置が非常に困難となり、職員の勤務動態のみならず風紀をも乱すことにもつながり、他の職員の就業意欲を減退させる状況を生んだ。

- 介護職としての勤務に当たり、「俺は、主任と副主任の言うことしか聞かないんだ」と言い返す等、先輩職員からの職務上必要な指示や指導を全く聞き入れず、持論を展開・強要した。上司や先輩職員から再三にわたる指示や指導が行われたにもかかわらず、同様の対応であったため、同僚職員は原告に対する指示や指導又は協働に向けた意欲等が減退する状況につながり、職員間連携に支障を来した。

- 原告はB職員から「次は何するか分かってる?」と言われたことに対し「ごちゃごちゃうるさい」と反論して口論となり、B職員の額から前頭部の辺りを左手で押し、更に胸の辺りを左手で押しB職員は後ろにのけぞるようになった。この事件につき下された懲戒処分(けん責処分)に対し、原告は始末書を提出したが、その記載内容からは反省が見られないばかりか今後も同様のトラブルを起こす意図がうかがえる(「B介護員による不当かつ感情を交えた業務に対する過干渉に対し」「今後は意見の相違を口論にて解決すべく努力し」など)ことから、改善の見込みがないことが明らかになった。

これに対し原告は裁判において、「そのような言い方はしていない」「発言があったとしても一度きりである」「他の職員の指示に従わなかったのは、その指示が合理的でなかったり、言い方が横柄であることに誘発されたものに過ぎない」などと反論しました。

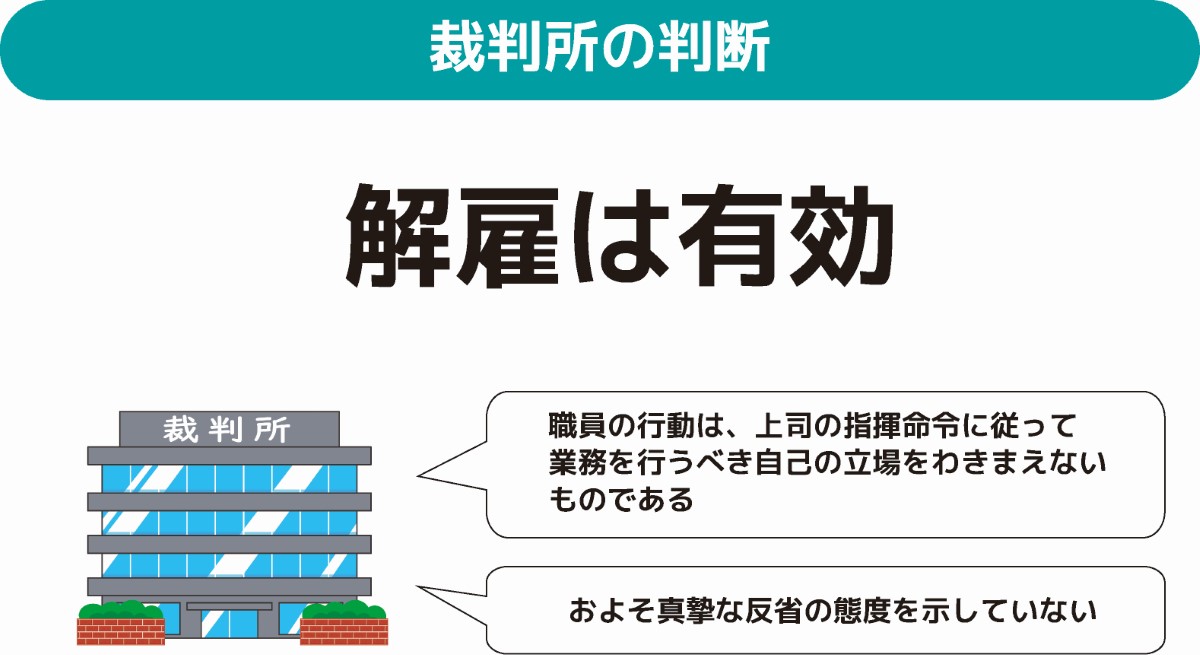

裁判所は、「原告の行動は、上司の指揮命令に従って業務を行うべき自己の立場をわきまえないものである」「およそ真摯な反省の態度を示していない」等として、下記就業規則の規定に違反すると認め、本件解雇は有効と判示しました。

「上司の職務上の指示命令に従うこと」

「職員間で相互に協調すること」

「職務上の権限を越えた専断的行為を禁じる」

「勤務成績が著しく不良又は上司の指示を守れず早期に改善の見込みがないとき」

「職務遂行能力が劣り,一定期間の改善指導を行っても職務遂行上必要な水準まで上達する見込みがないとき」

いかがでしょうか。もしかすると全く似たような職員に悩まされてるかもしれません。しかし、こちらが何を言っても反発する人は解雇に持ち込むのも一苦労であり、必ずこのように後日提訴されるリスクを抱えることになります。しかし、かといって手をこまねいていれば現場職員間の空気は悪くなる一方であり、優秀な職員の方が先に辞めてしまうかもしれません。問題職員の解雇は迅速かつ慎重に対応していく必要があります。

絶対にしてはいけない職員へのNG対応

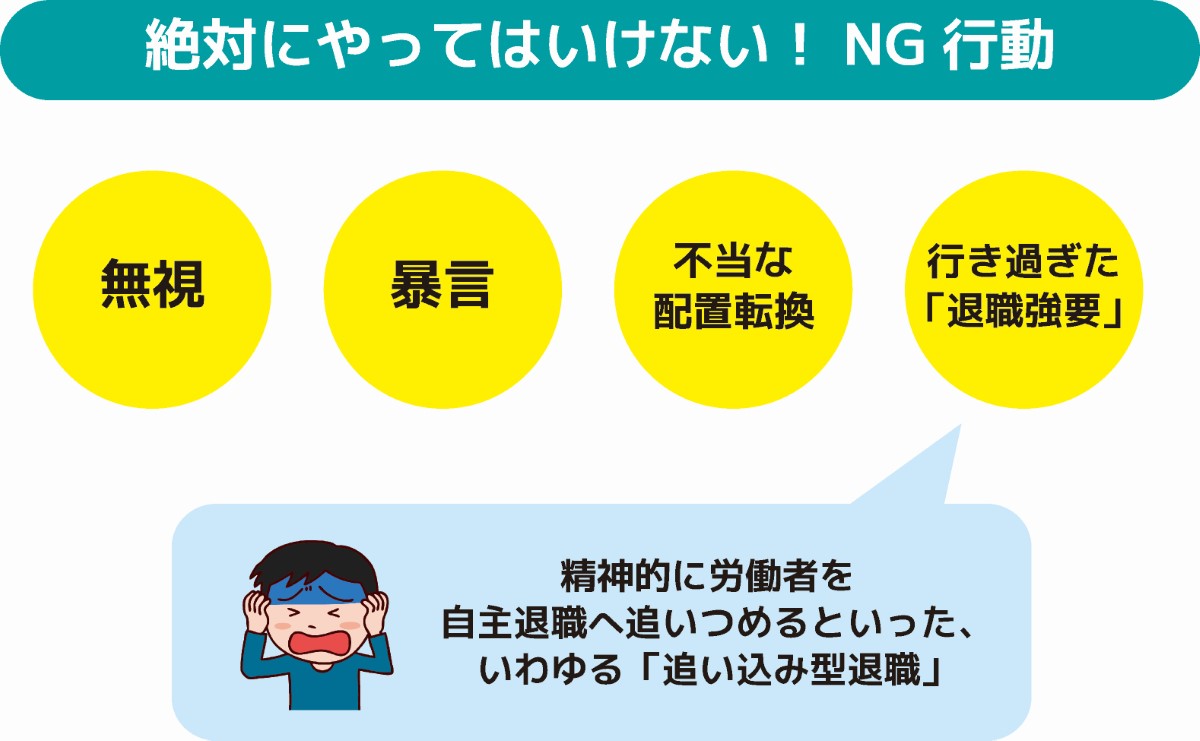

雇用主側が問題職員を解雇したい場合でも、無視・暴言、不当な配置転換命令、行き過ぎた「退職強要」等は行ってはいけません。

退職強要とは、精神的に労働者を自主退職へと追いつめるといった、いわゆる「追い込み型退職」のことです。

飽くまで自主的な退職を勧める「退職勧奨」自体は、違法ではありません。しかし、紙一重ではありますが相手が明らかに拒否したにも拘わらずしつこく勧奨を繰り返すようなことがあると、違法な退職強要でありパワーハラスメントに該当する可能性があります。

場合によっては「執拗な退職強要により精神的被害を受けた」として慰謝料等の損害賠償を請求される可能性もありますし、退職強要の事実がSNS等を通じて広まってしまえば、事業所全体のイメージダウンにつながり、人材採用に悪影響を及ぼしかねません。

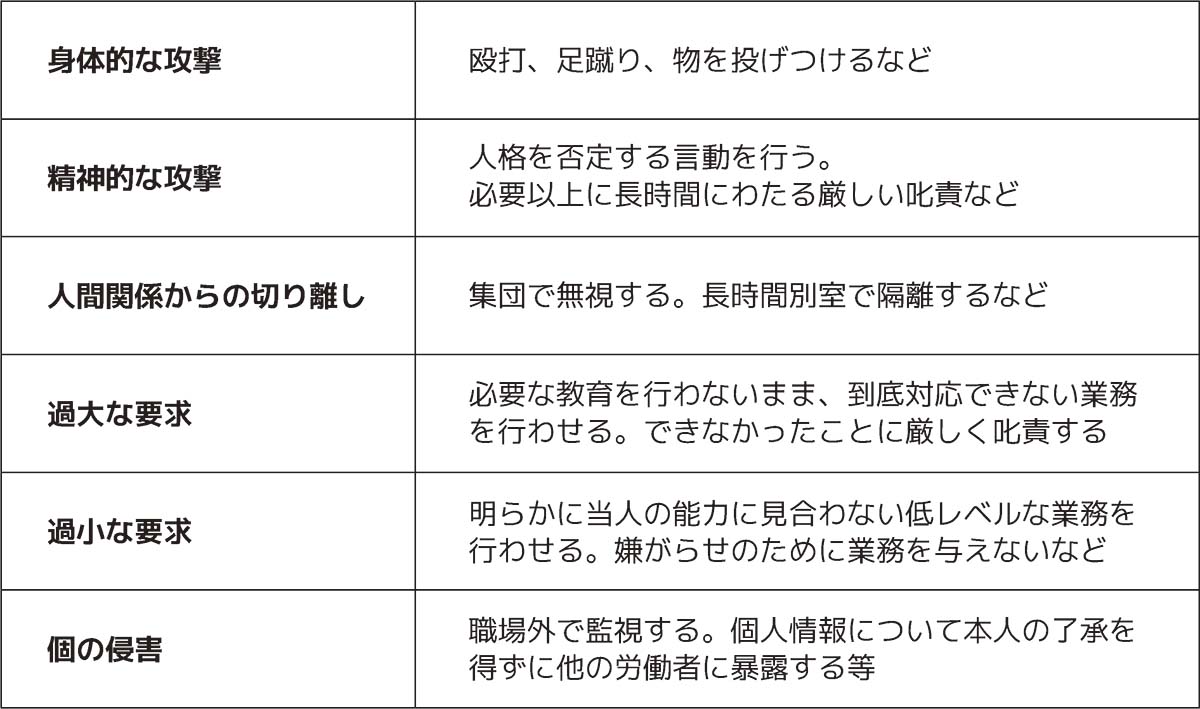

厚生労働省は、職場内でのパワーハラスメントを下記6つに分類していますので参考にしてください。

各手段のメリットと注意点

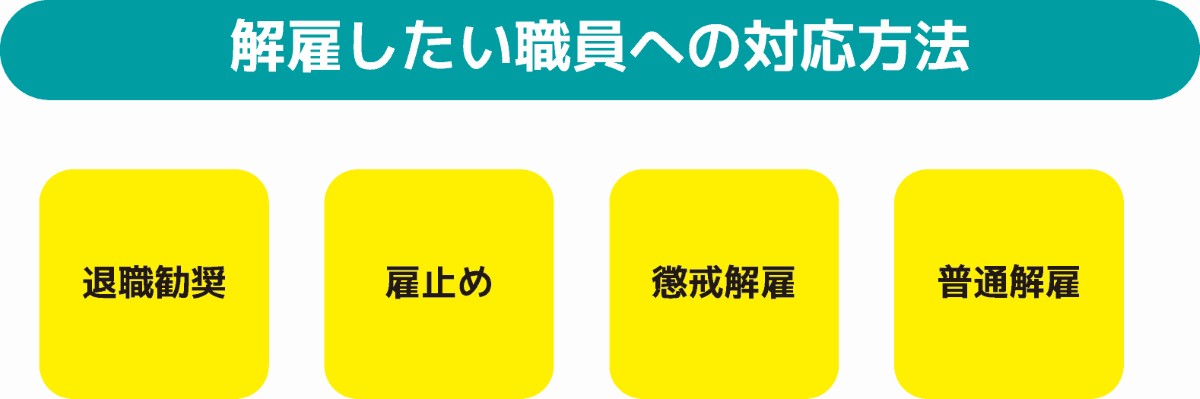

解雇したい介護職員がいる場合、どのような対応が適切なのでしょうか。対応方法としては、いくつかのパターンがあります。

- 退職勧奨

- 雇止め

- 懲戒解雇

- 普通解雇

それぞれ詳しく解説していきます。

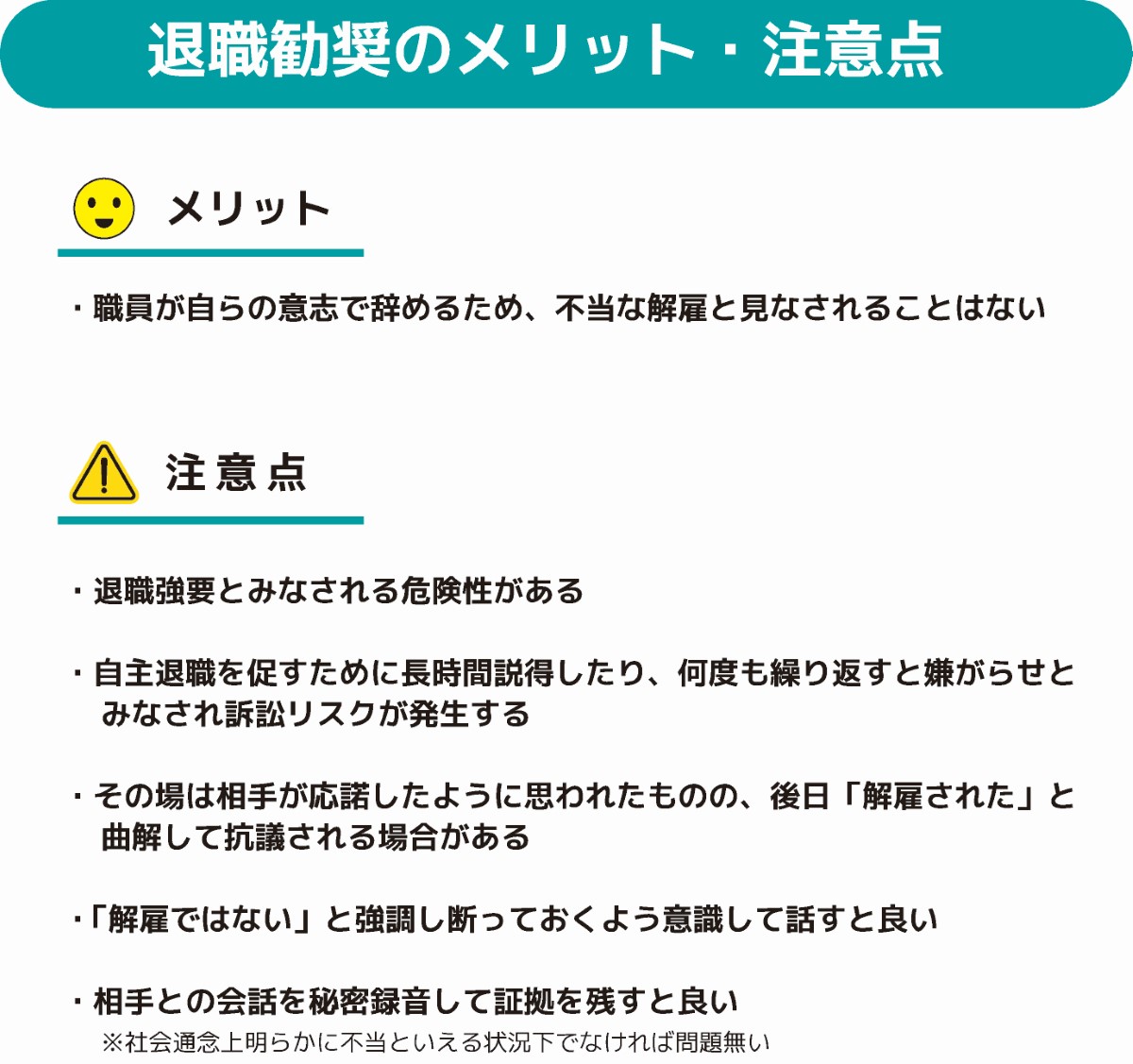

退職勧奨(退職勧告)

退職勧奨とは、雇用主側が職員に対して、自主的な退職を促すことです。解雇とは異なり、あくまでも職員が自らの意志で退職することを勧める形です。そのため、強制力や法的効力はありません。

退職勧奨のメリット

退職勧奨のメリットは、職員が自らの意志で辞めるため、不当な解雇と見なされることはありません。原則として従業員の解雇はハードルが高く、無効になるケースも少なくありません。裁判の結果不当解雇となれば、損害賠償まで請求される可能性もあります。

その点、退職勧奨はあくまでも自分の意志で辞めるため、法的リスクを抱えずに済みます。

退職勧奨の注意点

退職勧奨の注意点は、先述したように退職強要と見なされる可能性があることです。自主退職を促すために説得を長時間続けたり、必要以上に繰り返すと、その行為自体がいじめや嫌がらせと見做され、訴訟を起こされる可能性もあります。

また、よくあるトラブルが、退職勧奨をしたところその場は相手が応諾したように思われたものの、後日「解雇された」と曲解して抗議されるパターンです。このような誤解を避けるため、「解雇ではない」と強調し断っておくよう意識して話すとよいでしょう。また、相手との会話を秘密録音することも、社会通念上明らかに不当といえる状況下でなければ証拠として認められますので、言った言わないの問題とならないよう録音しておくことも効果的です。

力ずくで辞めさせるのではなく、折を見て丁寧に「退職することも選択肢の一つ」と説明する等、あくまでも本人の意志を尊重することが大切です。

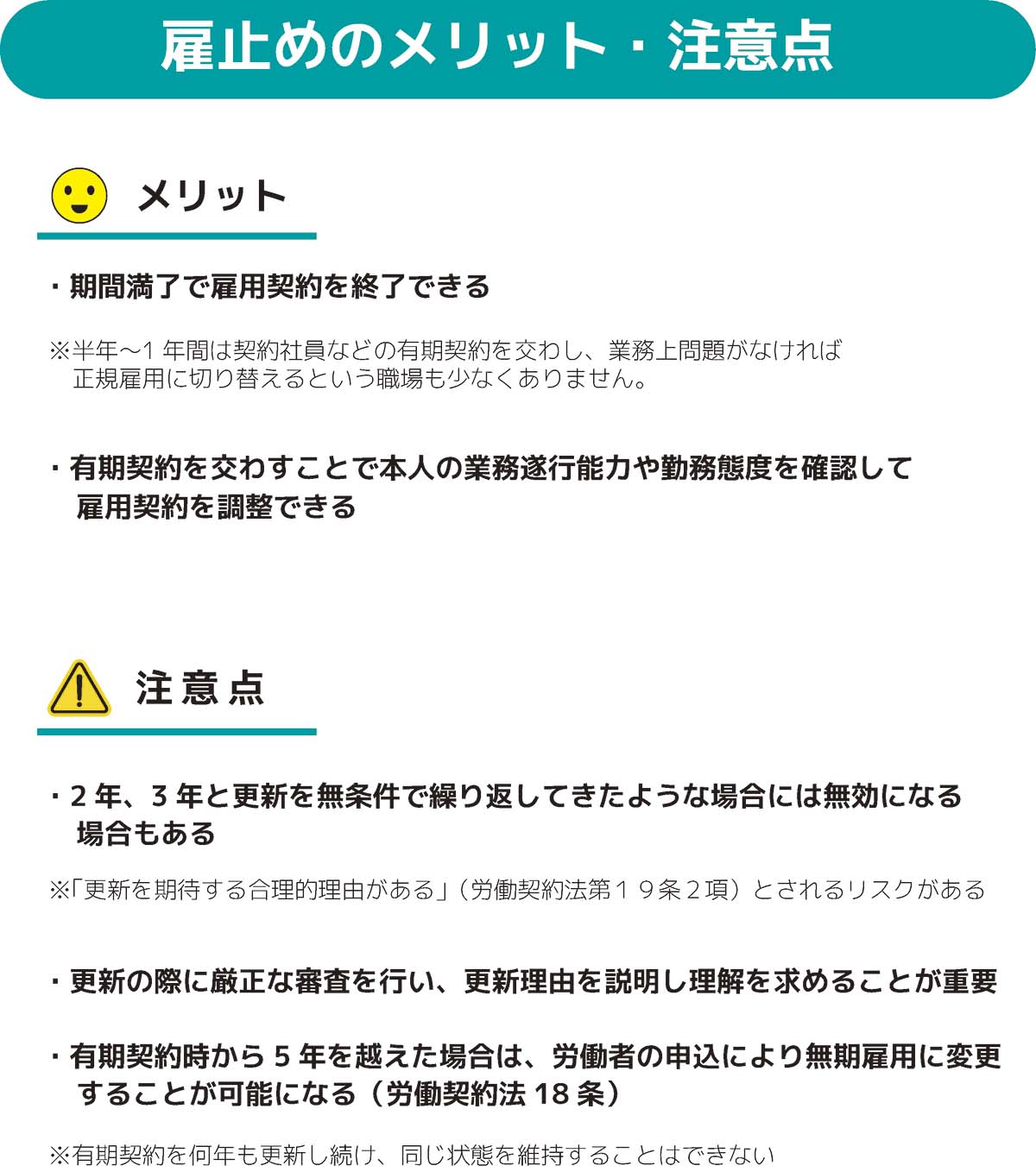

雇止め

雇止めとは、有期雇用契約の職員を期間満了によって契約を打ち切ることをいいます。契約社員やアルバイト・パートなどは、雇用期間を予め定めた契約であるため、期間を迎えて契約を更新しなければ、その時点で原則として雇用関係が終了となります。

雇止めのメリット

期間満了を迎えれば雇用契約を終了できます。そのため、中には半年〜1年間は契約社員などの有期契約を交わし、業務上問題がなければ正規雇用に切り替えるという職場も少なくありません。

正規雇用では原則的に解雇が難しいことから、事業者側は有期契約を交わすことで本人の業務遂行能力や勤務態度をもって雇用契約を調整できます。

雇止めの注意点

雇止めの注意点としては、「原則として」契約が満期で終了するものであり、2年、3年と更新を無条件で繰り返してきたような場合には「更新を期待する合理的理由がある」(労働契約法第19条2項)として雇い止めが無効とされるリスクがあるということです。これを回避するには、雇用主の側で更新の時期ごとに厳正に個々の労働者ごとに審査を行い、更新する場合もその理由等を丁寧に説明し理解を求めることが重要です。

また、労働契約法18条において、有期契約時から5年を越えた場合は、労働者の申込により無期雇用に変更することが可能になります。有期契約を何年も更新し続け、同じ状態を維持することはできませんので注意しましょう。

参照:労働契約法18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

また、当然ながら雇い止めは有期雇用契約に限定されるため、正規雇用では実行できません。有期雇用は労働者側からすれば不安定な雇用形態と捉えられるため、とりわけ人材不足の介護業界においては、採用活動にも影響します。

懲戒解雇

懲戒解雇は、雇用主が労働者に科す懲戒処分の一つです。企業は、事業存続のために「企業秩序を定立し維持する権限」を有しています。その権限に基づき、労働者が違反行為を行った場合の制裁を与えることができます。

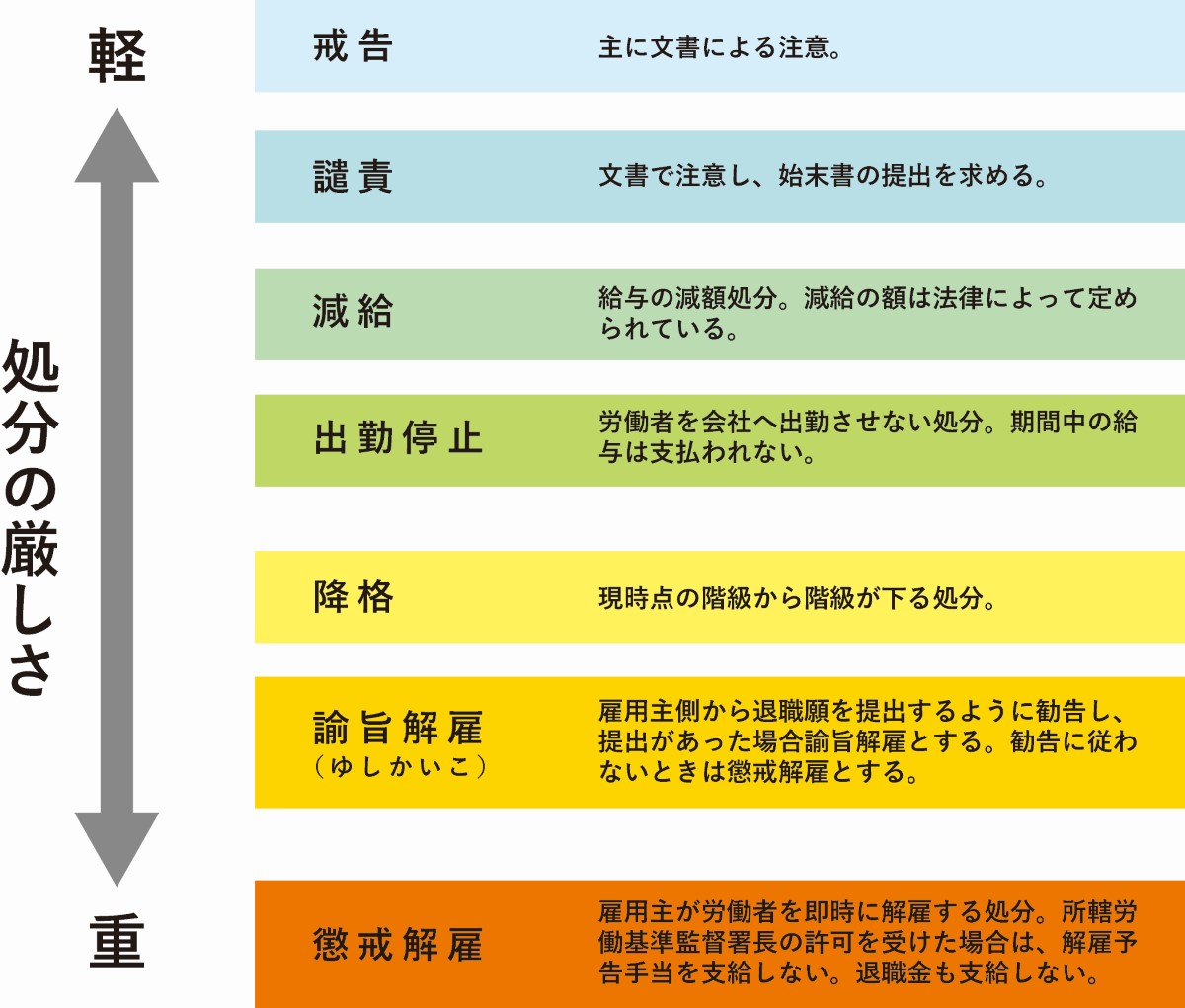

懲戒処分には、戒告、減給、出勤停止、譴責、降格などいくつかの種類がありますが、事業所ごとの就業規則に定められています。その中でも懲戒解雇は最も重い処分です。

具体的には、横領・着服、経歴詐称、利用者に対する虐待などが発覚した場合に懲戒解雇が適用されます。

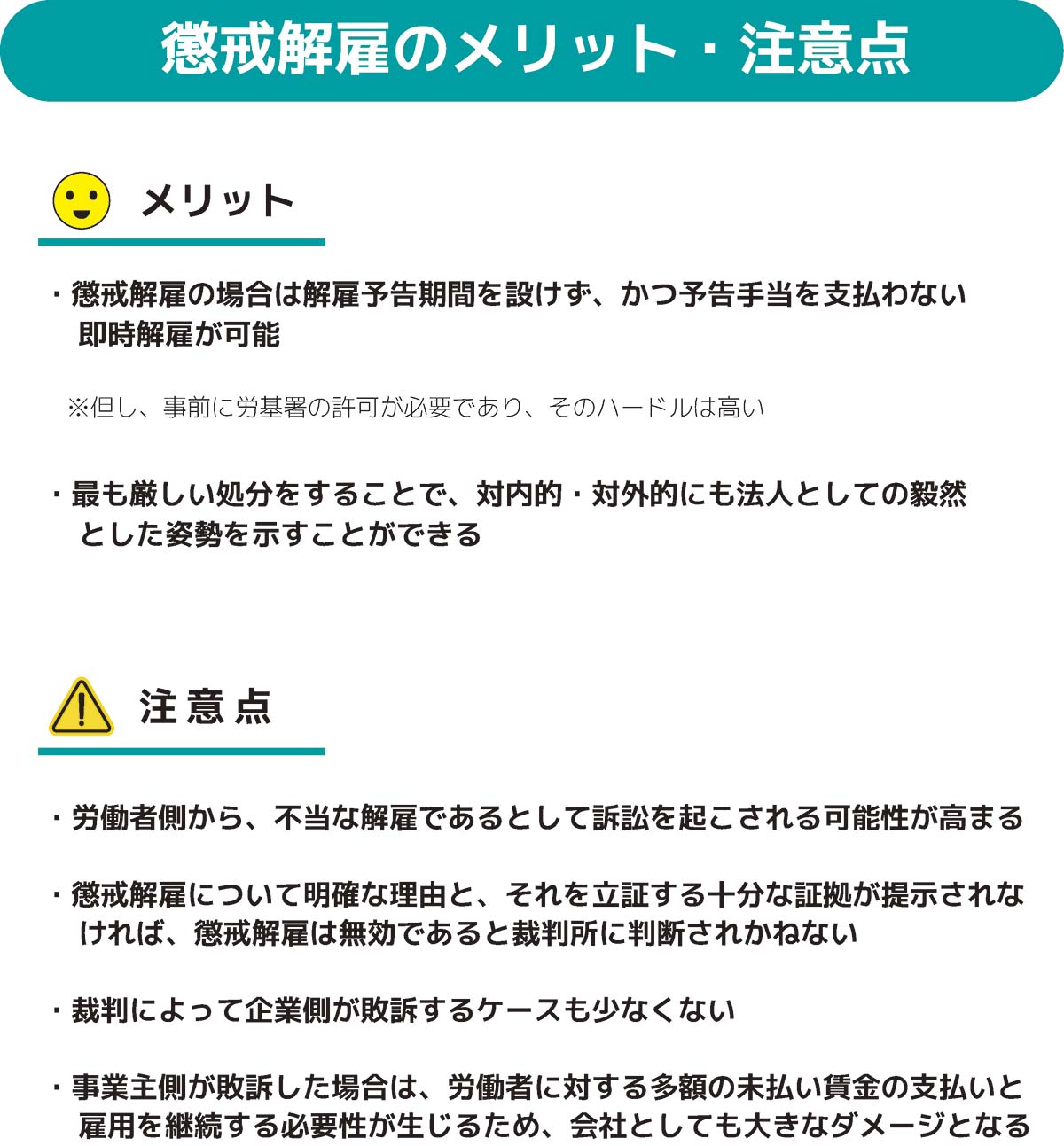

懲戒解雇のメリット

労働基準法第24条では、「労働者を解雇する場合は30日前までに解雇の予告を行う」と定められていますが、懲戒解雇の場合は解雇予告期間を設けず、かつ予告手当を支払わない即時解雇が可能です(但し、事前に労基署の許可が必要であり、そのハードルは高いです)。また、最も厳しい処分をすることで、対内的・対外的にも法人としての毅然とした姿勢を示すことができます。深刻な不正行為や犯罪行為が行われていた場合は、その結末がマスコミに報道される可能性も高く、そのようなときは懲戒解雇が有効となるでしょう。

懲戒解雇の注意点

懲戒解雇は最大のペナルティであるため、労働者側から、不当な解雇であるとして訴訟を起こされる可能性が高まります。懲戒解雇について明確な理由と、それを立証する十分な証拠が提示されなければ、懲戒解雇は無効であると裁判所に判断されかねません(「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする。」と定める労働契約法15条)。

実際に、裁判によって企業側が敗訴するケースも少なくありません。

もし、事業主側が敗訴した場合は、労働者に対する多額の未払い賃金の支払いと雇用を継続する必要性が生じるため、会社としても大きなダメージとなります。

普通解雇

普通解雇は、労働者が雇用契約において自らの義務を果たすことのできない場合に行われる解雇です。裁判例にみる「トンデモ職員」の解雇基準で示した裁判例が典型的です。具体的には、極端な能力不足、長期の就業不能、就業規則違反等を理由として行われます。

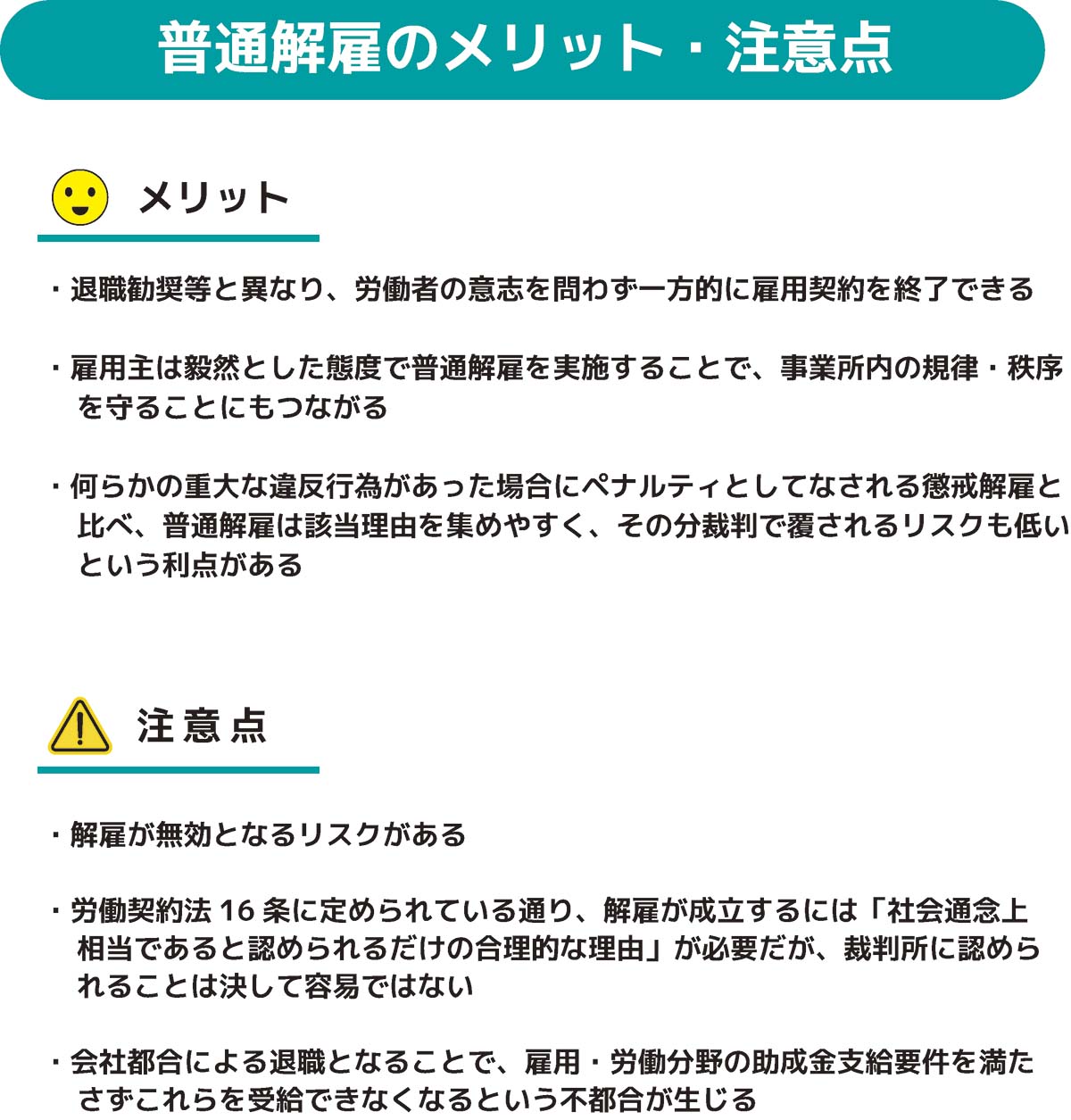

普通解雇のメリット

普通解雇のメリットは、退職勧奨等と異なり、労働者の意志を問わず一方的に雇用契約を終了できることです。また、雇用主は毅然とした態度で普通解雇を実施することで、事業所内の規律・秩序を守ることにもつながります。そして、何らかの重大な違反行為があった場合にペナルティとしてなされる懲戒解雇と比べ、普通解雇は該当理由を集めやすく、その分裁判で覆されるリスクも低いという利点があります。

普通解雇の注意点

懲戒解雇同様、解雇が無効となるリスクがあります。労働契約法16条に定められている通り、解雇が成立するには「社会通念上相当であると認められるだけの合理的な理由」が必要です。しかし、それらが裁判所に認められることは決して容易ではありません。

また、会社都合による退職となることで、雇用・労働分野の助成金支給要件を満たずこれらを受給できなくなるという不都合が生じます。介護事業所運営においては、このように思わぬところで不利に働くケースがあることも念頭に置くべきといえます。

参照:令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(P4.生産性要件について)|厚生労働省

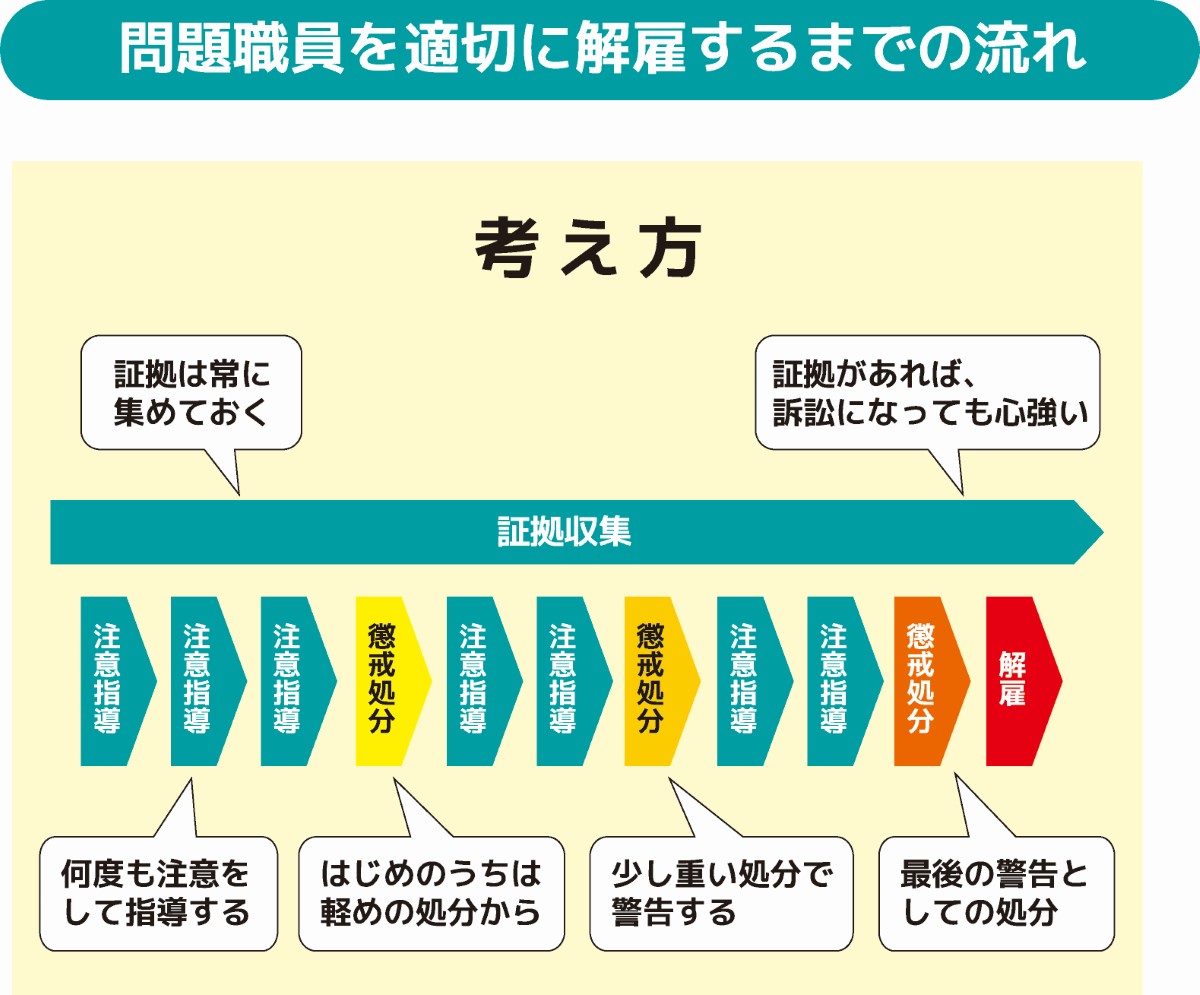

具体的な対応の流れ

ここまでご覧になられた方は、「介護職員を解雇することは簡単なことではない」ということをご理解いただけたのではないでしょうか。それだけ従業員の雇用上の地位というものは、労働法によって手厚く守られているのです。

とはいえ、問題社員を放置しておくことは、事業所全体にとって様々な悪影響を及ぼしかねません。解雇が無効とされないためには、適切なステップを踏むことが必要です。ここでは、安全な解雇までの流れを具体的に解説します。

証拠収集

兎にも角にも、従業員の勤務状況、勤務態度、問題行動などをすべて記録に残すことが重要です。パワハラ・セクハラが起きたとしても、その事実が証明できるデータがなければ、解雇の正当性を示すことはできません。

もし解雇が不当であるとして、労働者から訴訟を起こされた場合、裁判では民事訴訟法の「自由心証主義」の条文が適用されます。

(自由心証主義)

第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

参照:民事訴訟法|e-GOV法令検索

証拠の内容は具体的で、そうした事実があったことを裁判官に納得させられるものであることが必要です。例えば、問題職員から被害を受けた他職員から事情を聞くときは、5W1H(いつ、どこで、誰が何をどのようにどの程度したのか)を漏らさず具体的に記録するようにしましょう。

また、仮に解雇を主張できる事実があったとしても、それ以前の雇用主側の対応は適切であったかどうかも争点となります。

例えば、雇用主側が職員の問題エピソードを並べ立てたとしても、実は雇用主側の方で当該職員のレッテルを貼り付け、その後適切な指導を行わなかったり、本人が業務で迷っているにも拘わらず、相談したり指示を仰いだりする担当者を具体的に決めていなかったといった事情が反論としてなされる場合があります。その場合は、裁判所から「意図的に問題職員に仕立て上げようとした」と見られてしまうおそれがあるのです。

解雇をすると決めてから証拠を集めれば良いわけではなく、普段からの管理態様が問われるため、注意が必要です。

注意指導

事業主にとって不利益になる行動や、問題行動を繰り返す職員に対しては、口頭あるいは文書による注意指導が行うことが一般的です。

しかし口頭注意は証拠に残らないため、極力指導内容を文書化し手渡し、本人の確認および署名をもらうようにすると良いでしょう。そのような指導でも改善されない場合は、次の段階として懲戒処分である譴責処分として始末書の提出を求めることも有効です。次項で詳しく解説します。

懲戒処分

懲戒処分にはいくつかの種類があります。最も重い処分は懲戒解雇ですが、余程のことがない限り、懲戒解雇は行われませんし、不当解雇として訴訟を起こされるリスクが大きいため最後の手段としておいた方が賢明です。

最終的な解雇の形態としては、普通解雇を選択するのが良いでしょう。サッカーで言うところのレッドカードに相当する点は懲戒解雇と同じですが、普通解雇は飽くまで労働者本人の能力不足を理由とするため、これを示す証拠を揃えやすいという利点があります。ちょうど、レッドカードを出すためにイエローカードを何枚も集めるというイメージです。

そのような観点から、雇用主は労働者の問題行動・勤務状況に応じ適切な処分を下し、都度証拠化していくことが求められます。

以下に一般的な懲戒処分の種類と内容をまとめます。

退職勧奨

退職勧奨は、雇用主が労働者に退職を促す行動です。懲戒処分の諭旨解雇と混同されがちですが、諭旨解雇はあくまでも自己都合退職であることに対し、退職勧奨は企業都合になります。

企業都合での退職であれば、労働者側からすれば、失業保険をすぐに支給される上、給付日数が増えますし、本人の転職活動に影響しにくいという利点があります。

そのため、辞めさせたい職員と穏便に退職交渉を進めるために用いられることも少なくありません。

解雇

明らかに事業主側にとって不利益になるような問題が発覚した場合は、普通解雇あるいは懲戒解雇によって、解雇処分を行います。

ただし、解雇の場合は客観的かつ合理的な理由があると認められるだけの十分な証拠が必要です。不当な解雇として訴訟を起こされてしまうと、雇用主側からしてもダメージが大きくなります。

そのため、問題職員を辞めさせたい場合は、どの方法を取るか、その後のリスクも踏まえた検討が必要です。

当事務所でサポートできること

本記事では、介護職員の解雇について、解雇が認められる事由から具体的な対応の流れまで解説しました。

本記事では、介護職員の解雇について、解雇が認められる事由から具体的な対応の流れまで解説しました。

解説した通り、事業主側が一方的に正職員の解雇をすることは、決して容易ではありません。

場合によっては、不当な解雇として訴訟を起こされてしまい、高額の金銭の支払いが発生することもあります。

一方で、本人に自主退職を促すために、身体的・精神的な攻撃を与えたり、嫌がらせ行為を行ったりすることは社会通念上許されるものではありません。もし、そうした事実が明るみに出た場合は、社会的信用失墜も免れないでしょう。

そのため、普段から従業員の就業状況について客観的な証拠や記録を残しておくことで、解雇の正当性を示すことができます。

その際、自分たちだけで証拠を集めようとするのではなく、具体的にどんな情報を集めるべきか、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

また、万一、訴訟が発生した際にも適切な対応方法のアドバイス、事務手続きの処理などを行いお助けすることができます。訴訟が起こっても、通常の介護業務を止めることは出来ません。万一の際も事業継続をしながら挑まなければいけません。そういった際に、的確に対応できることが重要です。

当事務所は、介護・福祉分野に特化した弁護士事務所です。設立から13年以上に渡り、介護・福祉現場における様々な問題・トラブルを10、000件以上対応してきました。介護職員とのトラブルや労使関係に関する問題を未然に防ぐためのアドバイスも法律の観点からお伝えできます。

もし問題職員の処遇についてお悩みを抱えていましたら「介護・福祉系弁護士法人 おかげさま」までお気軽にご相談ください。

03-6555-3437

03-6555-3437 ご相談予約フォーム

ご相談予約フォーム

電話

電話 メールお問合せ

メールお問合せ YouTube

YouTube