令和6年4月以降、介護および障害福祉サービスの全事業所(※介護では、居宅療養管理指導、福祉用具販売を除く。また福祉用具貸与は3年間の経過措置あり)に対し、虐待防止措置未実施減算(以下「虐待減算」といいます)が義務化されることとなりました。

すでに施設において制度化されてきた身体拘束廃止未実施減算も対象が拡大され、介護福祉事業所にとっては日々の業務で注意すべきポイントが増えることとなります。加えて、これらの制度は「減算」すなわち報酬を減らされるリスクがあり、経営に直接的なダメージを負いかねません。

定期的な報酬改定をはじめ介護福祉事業においては、制度改定が頻繁に行われます。内容を理解することはもちろん、現在ご自身の事業所が過不足なく対応できているのか、そして、職員が入れ替わる度に研修や教育にも取り組まねばならず、負担は重くなる一方です。

そこで、本コラムでは虐待と身体拘束の二つの取組について、「どうすれば最低限減算を回避できるか」という観点からご説明するとともに、陥りがちな落とし穴、運営指導対策まで徹底解説します。

目次

虐待防止措置未実施減算とは

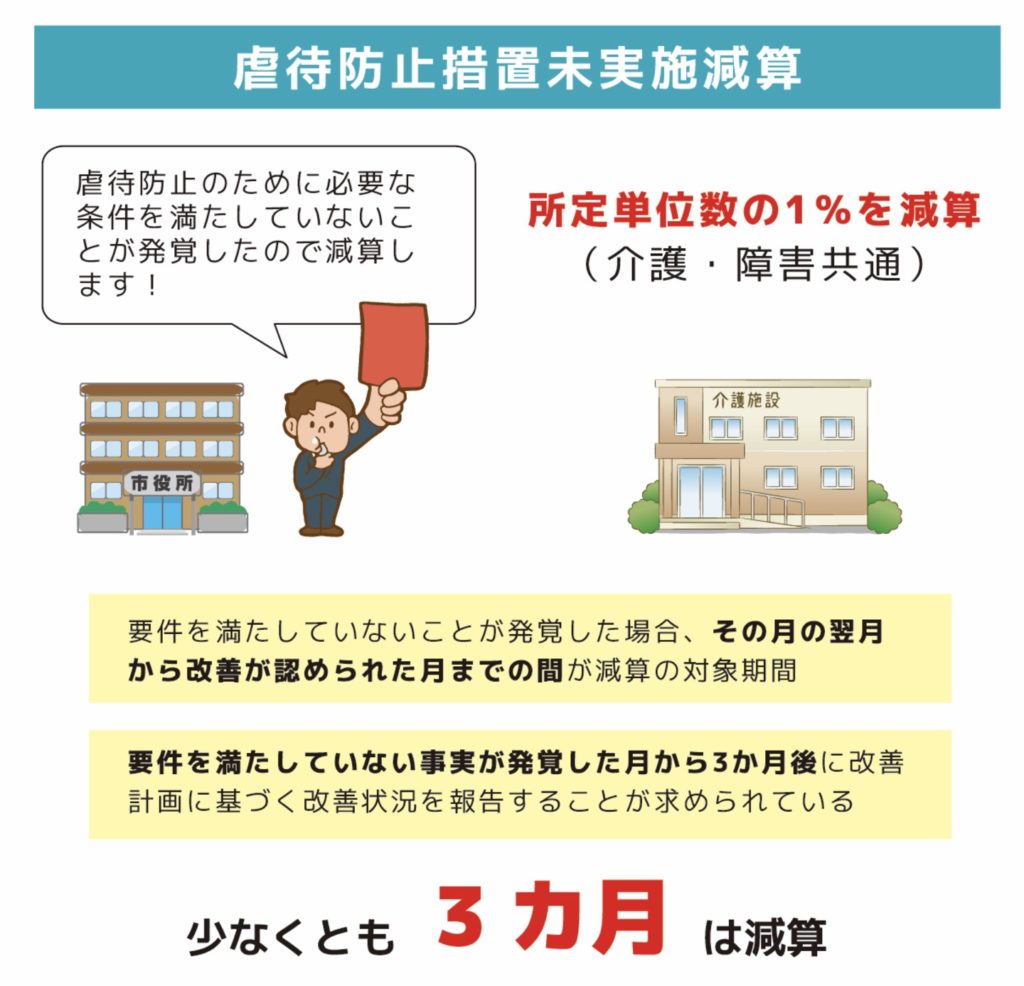

事業所や施設において、利用者(もしくは入所者)に対する虐待を生じさせないために必要な要件を満たしていない場合、利用者全員について以下の減算が適用されます。

所定単位数の1%を減算(介護・障害共通)

要件を満たしていないことが発覚した場合、その月の翌月から改善が認められた月までの間が減算の対象期間となります。この間、利用者全員について減算されます。要件を満たしていない事実が発覚した月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を報告することが求められていますので、少なくとも3カ月間は減算されるということになります。

虐待減算の対象事業所は、基本的には介護保険、障害福祉ともに全事業所となっていますので、小規模事業所はもちろん、いわゆる「1人ケアマネ」の規模でも適用されます。施設では従来から取り組んできたことと思いますが、訪問系や在宅事業所は初めての取り組みとなる所が多く、戸惑う事業所も多いことでしょう。

この減算が導入された主な理由は、一言でいえば在宅での家庭内虐待や介護現場で虐待が増えているためです(令和5年12月22日「令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等 に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」」)。

現在進行形で、テレビや新聞、ネットニュースで悲惨な虐待事件が連日報道されていることからも、数年前と比べ事態が確実に悪化していることは皆様も実感されていることと思います。虐待発生件数が増加傾向にあることから、虐待を防止し、発生させないようにする仕組みとしてペナルティ付きで導入されたと考えて差支えないでしょう。

何をしないと減算になるのか

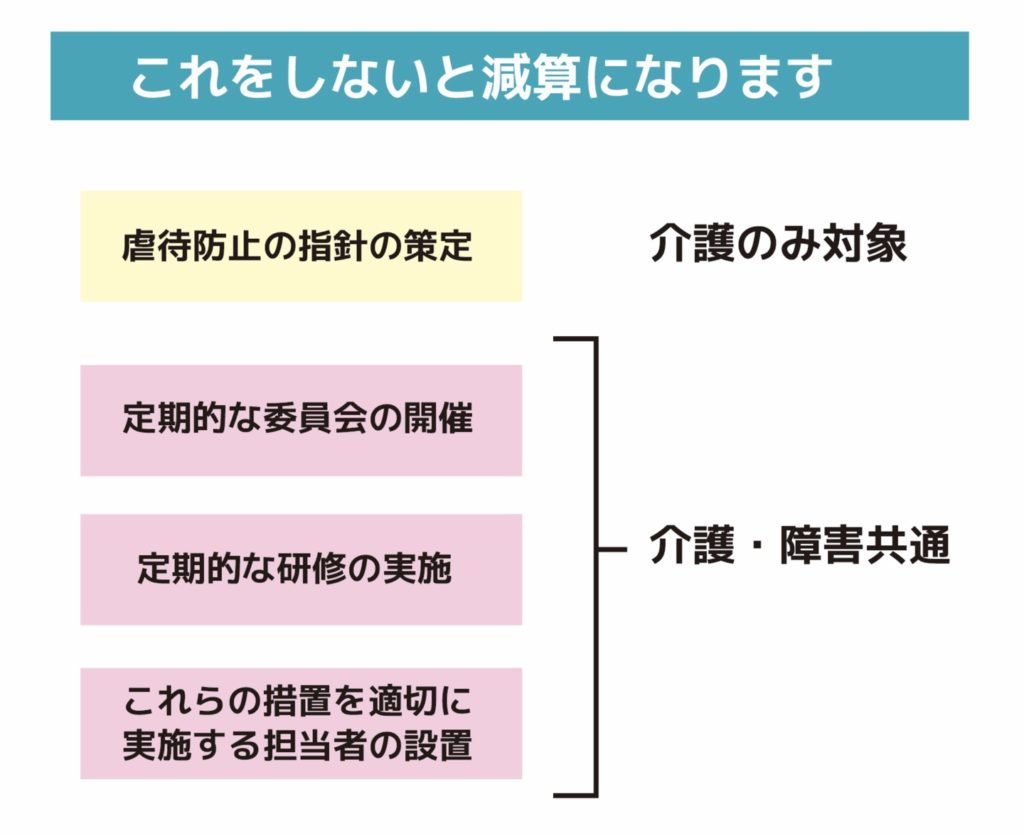

具体的に何をしていないと減算されてしまうのかを解説していきます。以下の通り介護か障害かで、すべきことが異なります。下線部は特に注意すべき点です。

1(介護)虐待防止の指針の策定

2(共通)定期的な委員会の開催(年1回以上)

3(共通)定期的な職員への研修の実施(年1回以上(介護施設は2回)。新規採用ごとにも実施)

4(共通)虐待防止のための責任者の設置

以下、順番に解説していきます。

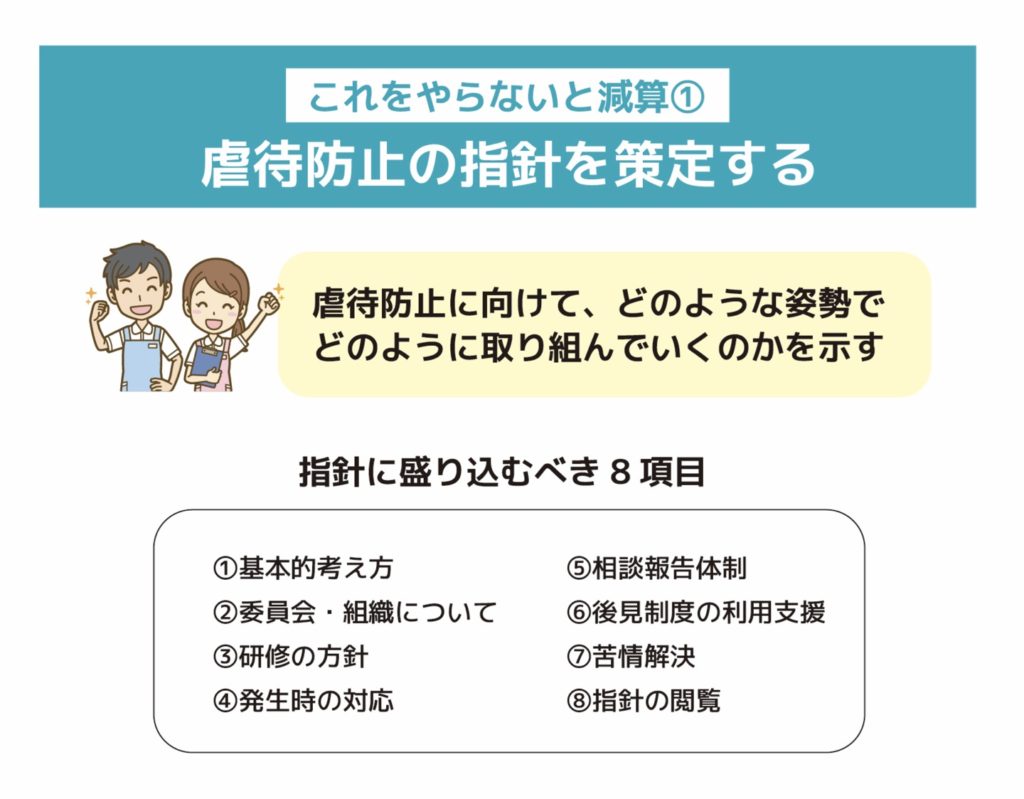

これをやらないと減算①:虐待防止の指針を策定する

介護保険事業所では、事業所が虐待防止に向けてどのように対処していくのかといった姿勢、考え方をとりまとめる必要があります。

事業所がご利用者、行政、職員などのステークホルダーに対して、虐待を防止するために取り組む際の考え方、実施するべき項目を具体的に記したものです。

なお障害福祉では、減算との関係では不要とされていますが、基本的な事柄をまとめたものですので策定しておいた方が望ましいといえるでしょう。

指針に盛り込むべき項目は介護保険法の運営基準解釈通知に規定されており、以下の8項目です。

- 高齢者(障害者)虐待防止に関する基本的考え方

- 高齢者(障害者)虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

- 高齢者(障害者)虐待防止のための職員研修に関する基本方針

- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

- 虐待等が発生した場合の相談報告体制

- 成年後見制度の利用支援

- 虐待等に係わる苦情解決方法

- 当該指針の閲覧について

指針について、訪問系をはじめとする在宅事業所はイメージが湧かないという方も多いことと思います。そこで、当法人の代表弁護士外岡が作成した指針の雛形を無料で交付しております。下記をクリックしダウンロードの手続を行ってください。

※この雛形をダウンロードすることで、メールアドレスが登録され自動的にメールマガジンが配信されます。希望されない方は取得後に配信停止手続が可能ですが、実務で役立つ情報を定期配信しておりますので是非こちらもご活用ください。

これをやらないと減算②:定期的な委員会の開催

現場で虐待を発見すれば虐待防止法に基づき都度市町村への報告が必要ですが、そうした日頃の対応以外にも、定期的に委員会を開催し事業所の課題や方向性を再確認することが求められます。

指針も、ただ備えるだけでは意味が無く 、しっかりと運用されているか確認したり、万一虐待を疑う事実が出た場合早急に対処できているかチェックする必要があります。現場職員の意見や悩みごとなどもあるでしょう。こういった意見や相談を持ち寄り話し合う場を定期的に持つことで、一定の緊張感や虐待防止への意識を維持する取り組みができるようになります。

なお、委員会は「定期的」という書き方で求められていますが、最低でも年1回は開催すべきです。

委員会で何を話すべきか

解釈通知には次のように書かれていますが、一言で言えば冒頭の「虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する」ことが委員会で話す内容です。具体的な予防と再発防止策について話し合うということですね。

なお、以下に書かれた全てを遵守しなければ「減算」ということではなく、これらは飽くまで厚労省が考える理想を示したものに過ぎません。曲りなりにも委員会としての機能を事業所内で立ち上げ、定期的に運営していることを記録しておけば減算は免れます。

↓

「虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た結果(事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等)は、従業者に周知徹底を図る必要がある。

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切

に行われるための方法に関すること

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の

確実な防止策に関すること

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関す

ること 」

因みにこの委員会はオンラインで実施しても問題ありませんので、やむを得ず対面の場に出席できない方、参加職員それぞれの持ち場が別々になって一堂に参加することが難しい場合はオンライン形式で開催することで労力や無駄な時間を削減することもできます。一点、解釈通知では「個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること」とされているところ、個人情報保護に関する規程の整備や漏洩防止策を講じることが別途必要となります。

また、後述する身体拘束防止委員会と併せて実施することができるので、同時に開催してしまう方が効率的ですし安心と言えます。

これをやらないと減算③:定期的な研修の実施

介護福祉における虐待には4種類の虐待があります(詳しくはこちらのコラムをご覧ください:)

何をしたら虐待となってしまうのか、虐待をしない組織にするためにどうしたら良いのか、もしも虐待現場を発見してしまったら職員はどうしたら良いのか、虐待事件が発生したら組織としてどのように対応するのか、そういったことを全職員が理解しておかないと虐待防止につながりません。このような研修を定期的に開催し、組織の虐待防止レベルを一定水準で保つ必要があります。

なお、「定期的」と書かれていますが、介護施設であれば解釈通知には「研修(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である」と記されており、一方で訪問、在宅系や障害施設であれば「年一回開催」とされています。年2回開催できれば安心ですが、事業形態ごとに最低開催数を一度ご確認ください。

研修時間は、極論1分でも研修をしたと言うこともでき、各自がオンデマンドで動画を視聴する形でも認められますが、研修した記録を残さないと運営指導などでは実施したと認定されない場合があります。ですので、研修の際に使ったレジュメはもちろん、研修を実施した日時や受講者の氏名等の記録、研修風景写真の記録、参加者のレポートや理解力確認用テストの回答などを残すことで実施した記録を残すことができます。このような記録を残すことを忘れないようご注意ください。

これをやらないと減算④:これらの措置を適切に実施する担当者の設置

担当者を設置して適切に実施されているかの確認、管理をする必要があります。担当者の資格としては、法的には何の制限もないのですが、やはり事業所全体に関わることですので、最低限組織内で虐待防止の取組を推進できる立場、知識を備えた人であるべきといえるでしょう。施設長や管理者が順当です。

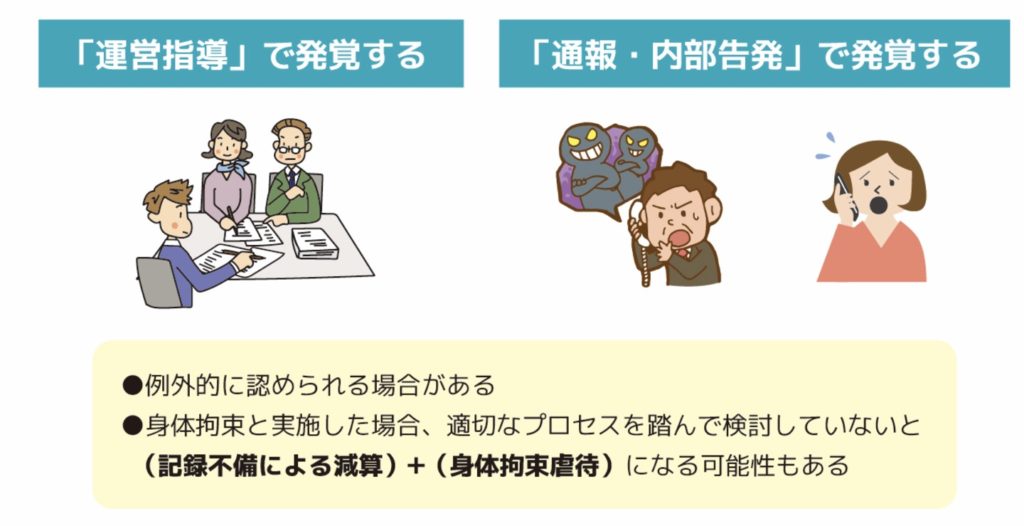

減算は絶対避けたい!そもそも何きっかけで発覚する?

上記の虐待防止の取り組みは、役所への報告義務やチェックを受けることは通常ありません。減算の対象になる事業所が発生した場合、それは行政が定期的に実施する運営指導の中で発覚します。運営指導ではチェックリストがあり、一つずつ質問され確認されていく中で未対応のものが発見されると減算に該当することになります。

また、虐待が実際に発生していた場合、虐待に気づいたご利用者家族による通報や職員による内部告発で発覚する場合もあります。さらに、この虐待の中身が身体拘束によるものであった場合、後述しますが、身体拘束廃止の取り組みに関しても指摘される可能性が高まります。チェックリストに従って確認された場合に対応できるようにしておくことはもちろん重要ですが、隠れたところで発生している虐待を通報されることによっても発覚するため、日頃から職員への指導を行うことはもちろん、事業所内の様子にも気を配っておくことが大切です。

注意頂きたいことは、このように「虐待防止の取り組み」と「虐待が実際に起きること」は密接に関連するものの、前者に関する減算の話と虐待が実際に起きたかどうかは無関係ということです。

たまに、「虐待が起きなければ取り組みも必要ない」、或いは逆に「取り組みをしていても、虐待事件が起きてしまったら即減算になってしまう」等と誤解する人がいるようです。そうではなく、減算対象となるのは飽くまで前述の委員会や研修等をしているか否かであり、虐待事件の有無とは関係がありません。

念のため付言すると、「虐待が実際に起きなければ、委員会も開催する必要はない」と誤解してはいけません。前述のとおり、委員会は飽くまで「定期的に」開催することが要件なのです。虐待があろうとなかろうと委員会は開催しなければなりません。

現場が見落としやすいポイント:研修の実施

筆者はこれまで様々な介護福祉事業所を見てきましたが、現場が見落としやすいポイントは「研修の実施」です。後述する身体拘束廃止未実施減算もそうなのですが、「研修を忘れていた」ために数百万の減算を命じられたというケースに出くわしたことがありました。特に定期的開催以外にも「新しい職員が入社した時に行う」という要件は落としがちなため、特段の注意が必要です。下記ユーチューブ解説動画もご覧ください。

最も深刻なのは減算よりも虐待事件が起きること

これまで虐待防止措置未実施減算について解説してきましたが、万一減算になっても、ペナルティを受け、然るべき改善を実施すれば問題ありません。減算よりも何よりも恐ろしいのは、当たり前ですが現実に虐待事件が発生することです。

減算にならないよう要件を意識して取り組むことはもちろん必要ですが、そもそも虐待事件が絶対に発生しないように徹底することが大事です。そのためには、普段の研修や委員会から、通り一遍のものではなく現場の実務に根差した効果的なものとなるよう常に工夫しなければなりません。

予防策は別のコラムにございますので是非ご確認ください。

身体拘束廃止未実施減算とは

虐待と同様に身体拘束に関しても、介護福祉分野では深刻な問題として認識されています。虐待は生命の危険が発生することでもあり、人の尊厳を踏みにじる行為でもありますので、発生すること自体が許されるものではありません。

身体拘束も利用者の身体の自由を奪うものであり理想は廃止すべきですが、しかしながらご利用者の状況次第ではやむを得ない場合もあります。

この点、虐待に対しては明確な法的根拠(虐待防止法)がありますが、身体拘束に関しては令和6年現在では明確な法的根拠が無く(ただし障害者虐待防止法では違法な身体拘束を身体的虐待と定義しています)、事業所ごとの厚労省運営基準に簡略な禁止規定があり、詳細については厚労省によるガイドライン(身体拘束0への手引き)しか存在しません。

虐待と比較すると曖昧さが残る身体拘束ですが、身体拘束に関する減算は虐待より前から施行されていました。2018年の介護報酬改定で、施設サービスはもちろんそれ以外の有料老人ホームやグループホーム等も対象となりました。

そして令和6年の改定により、新たにショートステイ、多機能系サービスも義務対象となり(ただし減算は令和7年4月1日から)、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されることになりました。なお、特養、老健等以前から減算対象とされていた形態については、減算割合は1日あたり10%となります。

訪問、通所、福祉用具、居宅介護支援については減算対象ではありませんが、緊急やむを得ない場合の身体拘束について記録の作成が義務化されました。

障害福祉系が注意すべきポイント

障害系の事業所は、介護と異なり訪問も含め全事業形態が減算対象となったため注意が必要です。減算割合も高められ、より厳しくなりました。

令和6年4月1日以降、以下のとおり事業形態別に適用されます。

施設・居住系サービス(障害者支援施設、共同生活援助、等) →所定単位数の10%

訪問・通所系サービス(短期入所、就労継続支援A/B型、等)→所定単位数の1%

これまでの解説をまとめると、以下の表になります。

身体拘束廃止未実施減算は何がきっかけで発覚するのか

虐待と同じく基本的には運営指導の際に発覚するケースが考えられます。チェックリストにそって各項目を確認していった際に不備が発覚することがほとんどです。

身体拘束も虐待と同様にご利用者家族が現場を確認したり、現場職員の内部告発によって発覚するケースもあります。

ただし、虐待と異なり身体拘束には例外的に認められるものも含まれるため、その身体拘束がやむを得ず実施された適切なものかどうかプロセスを踏んで検討しないでいると、記録不備による減算のみならず、不必要な身体拘束、すなわち身体的虐待となってしまい指導対象となる可能性が高まります。

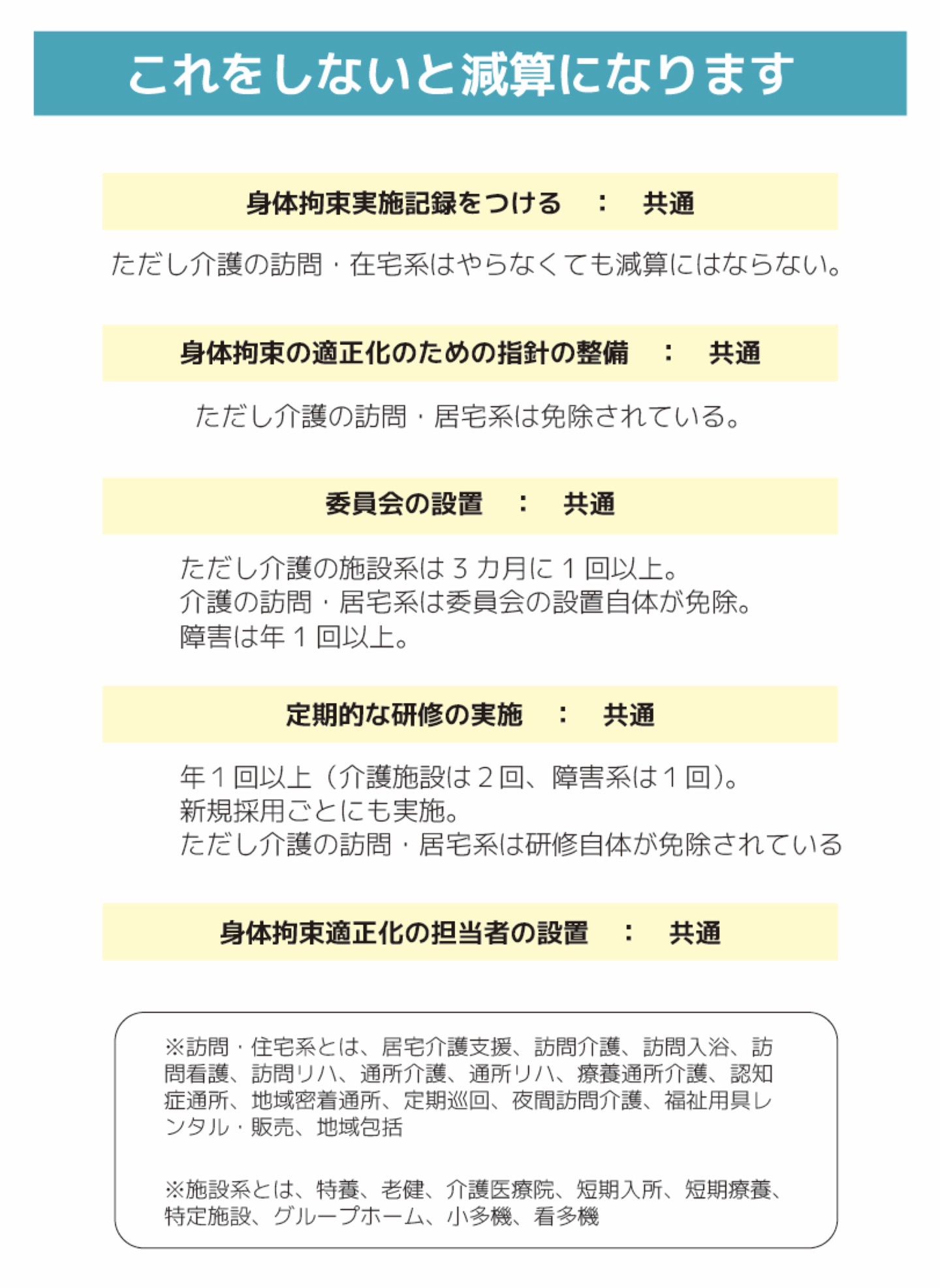

具体的に何をしないと減算になるのか(介護保険・障害福祉共通)

具体的に何をしていないと減算されてしまうのかを解説していきます。以下の通り介護か障害かで、すべきことが異なります。下線部は特に注意すべき点です。

1 やむを得ず身体拘束をする場合、実施記録をつけること(共通。ただし介護の訪問・在宅系※はやらなくても減算にはならない)

※居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、療養通所介護、認知症通所、地域密着通所、定期巡回、夜間訪問介護、福祉用具レンタル・販売、地域包括

2 身体拘束適正化の指針の策定(共通。ただし介護の訪問・居宅系は免除されている)

3 定期的な委員会の開催(共通。ただし介護の施設系※は3か月に1回以上。介護の訪問・居宅系は委員会の設置自体が免除されている。障害は年1回以上)

※特養、老健、介護医療院、短期入所、短期療養、特定施設、グループホーム、小多機、看多機

4 定期的な職員への研修の実施(年1回以上(介護施設は2回、障害系は1回)。新規採用ごとにも実施。ただし介護の訪問・居宅系は研修自体が免除されている)

5 身体拘束適正化の担当者の設置

以下、順番に解説していきます。

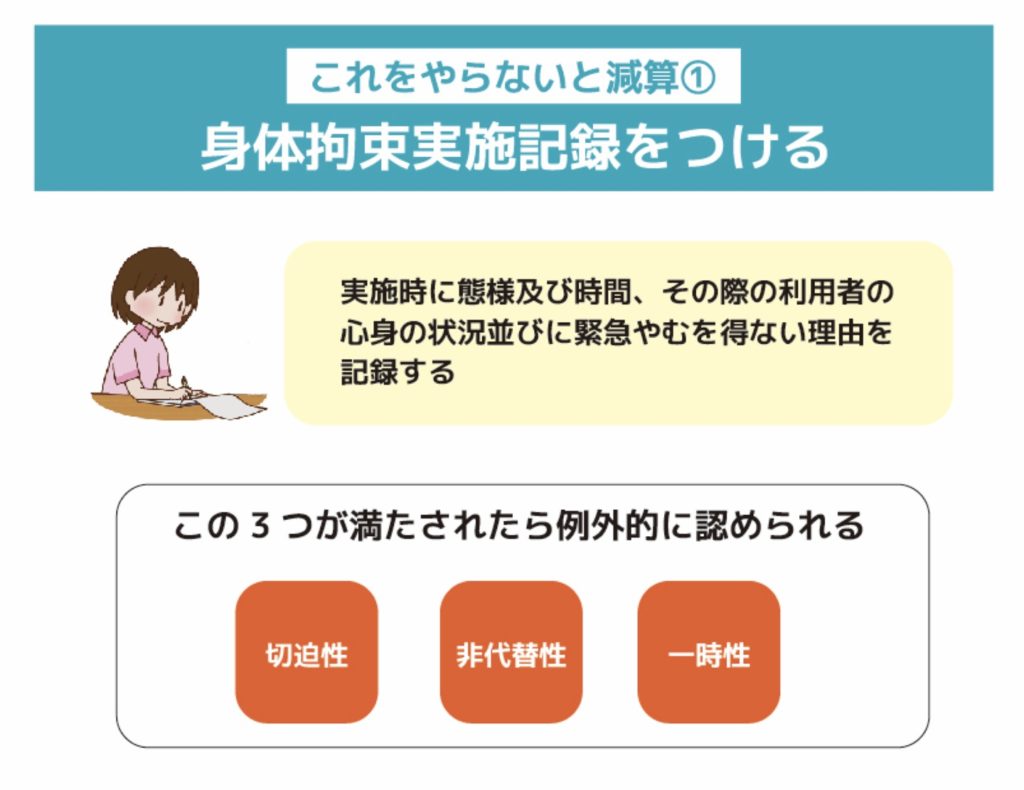

これをやらないと減算①:身体拘束実施記録をつける

運営基準には「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない」と定められています。

これは絶対に実施しなくてはいけない項目です。以前のコラムでも申し上げましたが、身体拘束は虐待と異なり、3要件を満たしやむを得ない状態と判断できれば実施することは例外的に認められています。

身体拘束を実施しないとご利用者の生命が危険にさらされるなど、重大なインシデントが予見できる場合は、出来る限り短い時間で、負担が少ない方法で実施すべきです。しかしながら、身体拘束を実施するということはご利用者の尊厳を傷つける行為となりかねないため、実施日時、担当者、実施した時間、実施すると判断した状況、実施後の状態など記録を残し、適切であったと客観的に判断できるようにしないけません。

筆者の他のコラムでも解説しておりますが、この記録に関してはよく見落としがちですので、充分注意していただきたいところです。

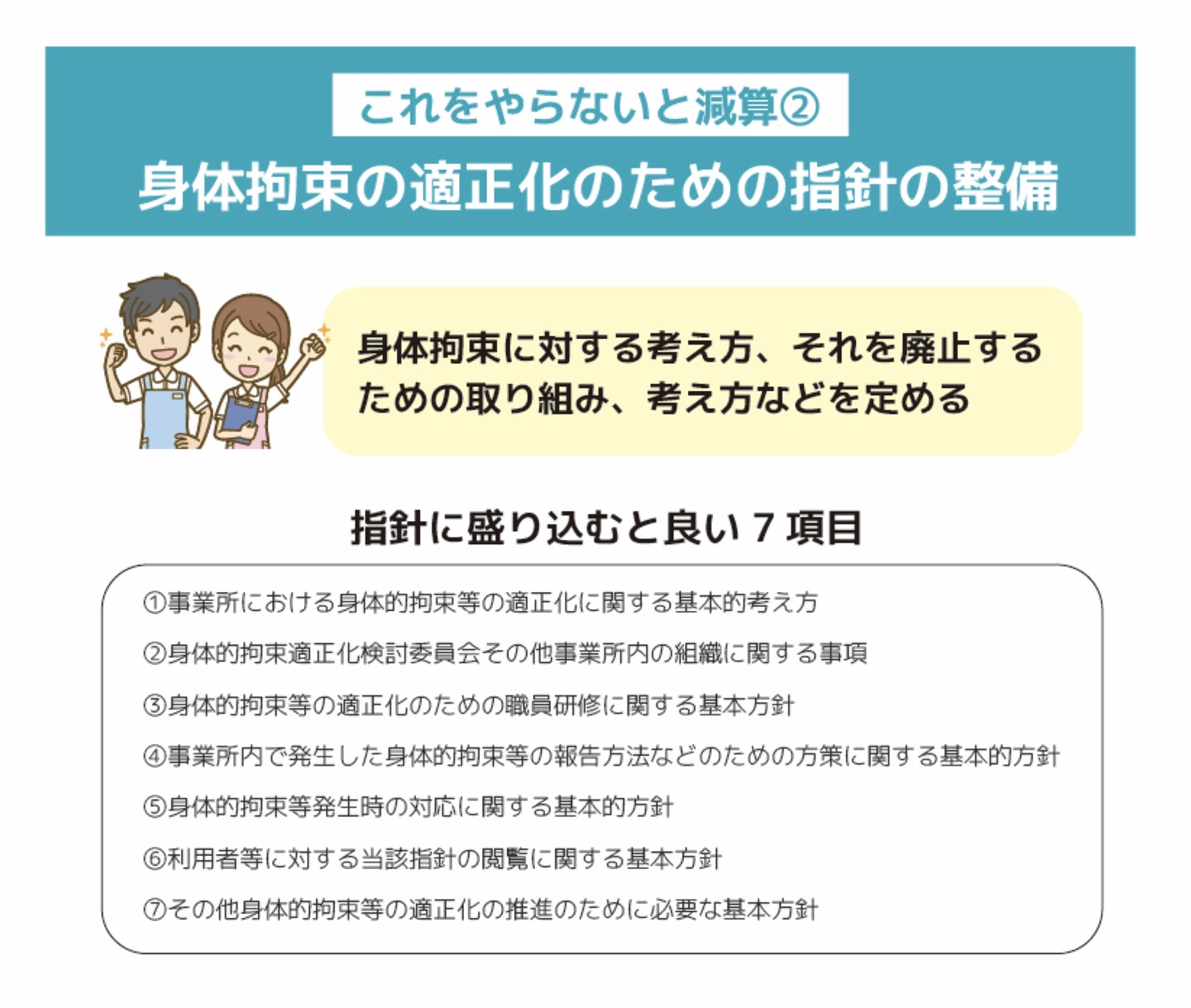

これをやらないと減算②:身体拘束の適正化のための指針の整備

身体拘束に対してどのような方針で事業運営を行うかを定める必要があります。身体拘束に対する考え方、それを廃止するための取り組み、考え方などを定めて組織が適切な方針で運営できるようにするために必要なことです。例えば、以下のような項目について具体的な内容を取りまとめていくと良いでしょう。

- 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

- 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

- 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

- 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法などのための方策に関する基本的方針

- 身体的拘束等発生時の対応に関する基本的方針

- 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

- その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

これをやらないと減算③:委員会の開催

身体拘束の適正化のために委員会を設置して、必要な対策等を検討せねばいけません。そして、委員会で決定したことを周知する取り組みも必要です。研修と同じく、虐待防止委員会とセットにすることができます。ただし、虐待の方の委員会は前述のように年1回で足りますが、介護施設においては3か月ごとに1回、つまり年4回も実施しなければならず、「回数が足りていない」というミスを犯しがちです。虐待の方も併せて4回開催する方が安心かもしれません。

介護保険は、施設系(特養、老健、介護医療院、短期入所、短期療養、特定施設、グループホーム、小多機、看多機)は身体拘束に関する委員会、研修をしなければ減算になります。ちなみに短期入所は今年度より新たに追加されています。

一方で、介護保険の訪問系(居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、療養通所介護、認知症通所、地域密着通所、定期巡回、夜間訪問介護、福祉用具レンタル・販売、地域包括)は、身体拘束に関しては減算対象となりません。つまり何もしなくてもこの減算は免れるということです。もっとも、減算対象となる虐待の方で委員会は必置とされているので、これと組み合わせ「虐待・身体拘束対策委員会」とするのが良いでしょう。

委員会は事業所管理者をはじめ職員で構成しつつ、場合によっては第三者や医療や法律分野の専門家を活用しての開催も良いでしょう。決定された事項、変更された事項については、事業所内全員で把握し現場で活かされるようにし、身体拘束が適切に行われる環境維持が大切です。注意せねばならないこととしては、この委員会は建設的に身体拘束を適切に行うためのものであり、決して懲罰委員会のように懲罰を検討する委員会ではないということです。

例えば、具体的には下記のような項目を検討することが望ましいでしょう。

- 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。

- 介護従業者その他の従業者は,身体的拘束等の発生ごとにその状況,背景等を記録するとともに,イの様式に従い,身体的拘束等について報告すること。

- 身体的拘束適正化検討委員会において,ロにより報告された事例を集計し,分析すること。

- 事例の分析に当たっては,身体的拘束等の発生時の状況等を分析し,身体的拘束等の発生原因,結果等をとりまとめ,当該事例の適正性と適正化策を検討すること。

- 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

- 適正化策を講じた後に,その効果について評価すること。

これをやらないと減算④:定期的な研修の実施

身体拘束適正化のために必要な研修を定期的に開催する必要があります。昨今はオンラインを活用した講習コンテンツも豊富です。そのような講習コンテンツを使用して研修を実施するのも良いでしょうし、外部の専門家を講師に招き学ぶ機会を設けても良いでしょう。

なお、「定期的」と書かれていますが、施設であれば「年2回+職員新規採用ごとに実施」が適切でしょう。在宅訪問では求められていませんが、虐待と密接に関連する課題であるため併せて学ぶのが良いでしょう。

虐待防止でも述べましたが、研修は実施した証拠を残さないといけません。研修開催日時、参加者、研修時間、研修内容はもちろん、研修風景の写真記録やレポート、理解度確認テストの回答なども一緒に記録として残し、求められた場合は実施した証拠として提出できるようにしておきましょう。

これをやらないと減算⑤:身体拘束適正化の担当者の設置

担当者を設置して適切に実施されているかの確認、管理をする必要があります。担当者の資格としては、法的には何の制限もないのですが、やはり事業所全体に関わることですので、最低限組織内で虐待防止の取組を推進できる立場、知識を備えた人であるべきといえるでしょう。施設長や管理者が順当です。

現場でよく見落とすポイント:実施記録と研修の実施

身体拘束はそのすべてが罰則対象ではありません。適切に行われていれば問題ありません。そのための記録を残すのですが、情報に不備があると適正に行われたと認定されない危険性が発生します。以下のような項目についてしっかり記録を残すようにご注意ください。

そして、この記録は2年間保管しなければいけません。

<記録すべき項目>

・身体拘束を実施したその態様

・実施日時

・ご利用者の心身の状況

・実施したやむを得ない理由

また、虐待防止と同様ですが、研修の実施についても注意が必要です。特に陥りがちなのが「新しい職員が入社した時に行う研修」です。定期開催は年度ごとのカリキュラムに当然組み込みますが、新しい職員が入社した際の研修は非常に忘れやすいところです。ご注意ください。

当事務所でサポートできること

虐待防止、身体拘束適正化の厳しい制度は避けて通ることはできません。いかに適切に管理、対応していくかが今後の事業継続において重要課題となるでしょう。当然事業所側の負担、高い意識を求められることになりますが、人材採用難でひっ迫する現場もある中で、今いる職員や人的リソースで万全の体制を築ける自信が無い場合は、ぜひ当事務所をご活用いただけたらと思います。

当事務所は介護福祉に特化した弁護士法人で、これまで130を超える顧問先の事業所を見てきております。現場のことを熟知し、様々なトラブル対応実績もございますので、ぜひ以下のサポート内容をご覧いただき、ご検討ください。

【サポート①】虐待防止措置の対応支援

全事業所の義務とされる虐待防止の指針の策定や委員会の立ち上げなど、「参考とする規定例もなく、未経験なので進め方が分からない」という法人様のために、雛形やノウハウをご提供できます。

また、定期開催する委員会では「事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用する」ことが望ましいとされていますが、この専門家オブザーバーとして弁護士が同席することもできます。

【サポート②】「気づきシート」導入コンサルティング

既に虐待事件が起きてしまい、もう後がない!というピンチのときに効果的なサービスです。

拙著で詳述しております「気づきシート」とは、簡単に言えば「現場職員に、現場で起きた良いこと、悪いことを何でもシートに書いて提出してもらう」という仕組みです。筆者がある法人の虐待予防委員会の第三者委員を務めている経験から得たメソッドですが、非常に効 果的であり、虐待の芽をいち早く摘むことができることは勿論、お互いを褒め称え合う良い循環が生まれ、結果的に離職率も低下する等さまざまなメリットが期待できます。何より導入費用がITのように高額とならず、やろうと思えば実質無料でできる点が優れています。

当事務所では、連続数回などお客様の状況に合わせたプログラムをご提案し、現場の情報を共有する仕組みづくりを定期的にサポートします。

【サポート③】虐待防止・身体拘束適正化のための研修

これも施設以外の事業所では手薄になりがちですが、義務化された以上確実に実施しなければなりません。事業形態に合わせた効果的な研修をご提供します。

【サポート④】虐待防止・身体拘束適正化の委員会への参画

当事務所は介護福祉分野の特化した弁護士法人ですので、介護福祉分野の法律やトラブル対応の専門家として委員会へ参画し助言すること、委員会運営をサポートすることが可能です。

【サポート⑤】問題を未然に防ぐための顧問契約

虐待防止、身体拘束適正化それぞれに関して、トラブルが発生する前の段階で対応ができれば現場への負担や経営リスクは軽減されます。普段からリスクを見抜き、対策することが必要となりますが、顧問契約という形態で当事務所が事業所をお支えするプランがございます。月額の顧問料をお支払い頂くことでいつでもお気軽に当事務所にご相談できる体制を構築するサービス形態です。これにより現場で虐待の疑いや芽を発見し次第、直ちに相談し対処法を知ることができるようになります。身体拘束の場合も適切かどうかの判断、今後の運営指導で不備をしてきされないための対策案などを助言することができます。顧問弁護士を虐待防止委員会の第三者委員に迎え入れることで、予防の実効性が格段に高まり、対外的信用も増すことでしょう。介護・障害のトラブル対応に特化した当事務所との顧問契約を、是非ご検討ください。

弁護士外岡 潤

弁護士法人おかげさま 代表弁護士(第二東京弁護士会所属)

2003年東京大学法学部卒業後、2005年司法試験合格。大手渉外事務所勤務を経て2009年に法律事務所おかげさまを開設。開設当初より介護・福祉特化の「介護弁護士」として事業所の支援を実施。2022年に弁護士法人おかげさまを設立。

ホームヘルパー2級、視覚ガイドヘルパー、保育士、レクリエーション検定2級の資格を保有。