もしかしたら、すでに未払い賃金問題はすぐ近くまで迫っているかもしれない…

介護施設における未払い賃金トラブルはよく起こっています。

昨今の人材採用難により、介護現場においては人的リソースがかなりひっ迫状態になっています。

それにより、介護現場では1人あたりの労働時間が長くなってしまったり、業務量が多くなり、それにともなって始業前や終業後に業務を行ったりと、職員本人の善意による労働(いわゆるサービス残業)が発生したりしています。

しかし、これは実際には「労働」であり、その労働に対して賃金を支払う義務が雇用主には発生してきます。

職員による善意で問題化していないケースもあるとは思いますが、いざ「未払い賃金を払え!」と指摘された場合、どのようなことが起こるのでしょうか。

そこで今回は、実際に発生した未払い賃金に関する裁判事例、事業所が負うリスクに関して解説していきます。

介護業界の賃金・残業代請求に関する裁判事例

具体的な事例・解説

未払賃金請求については、多くの裁判例がありますが、介護現場で起きた事例をご紹介します。裁判所がどのような理由でいかなる判断をしたかを知ることで、反論や方針決定の参考とすることができます。

介護職員ら複数名(看護師、看護助手、清掃職員、デイケア職員など)が勤務する老健を訴え、出退勤前後の「着替え時間」につき残業代請求が認められた事例(平成22年7月15日大阪地方裁判所判決)

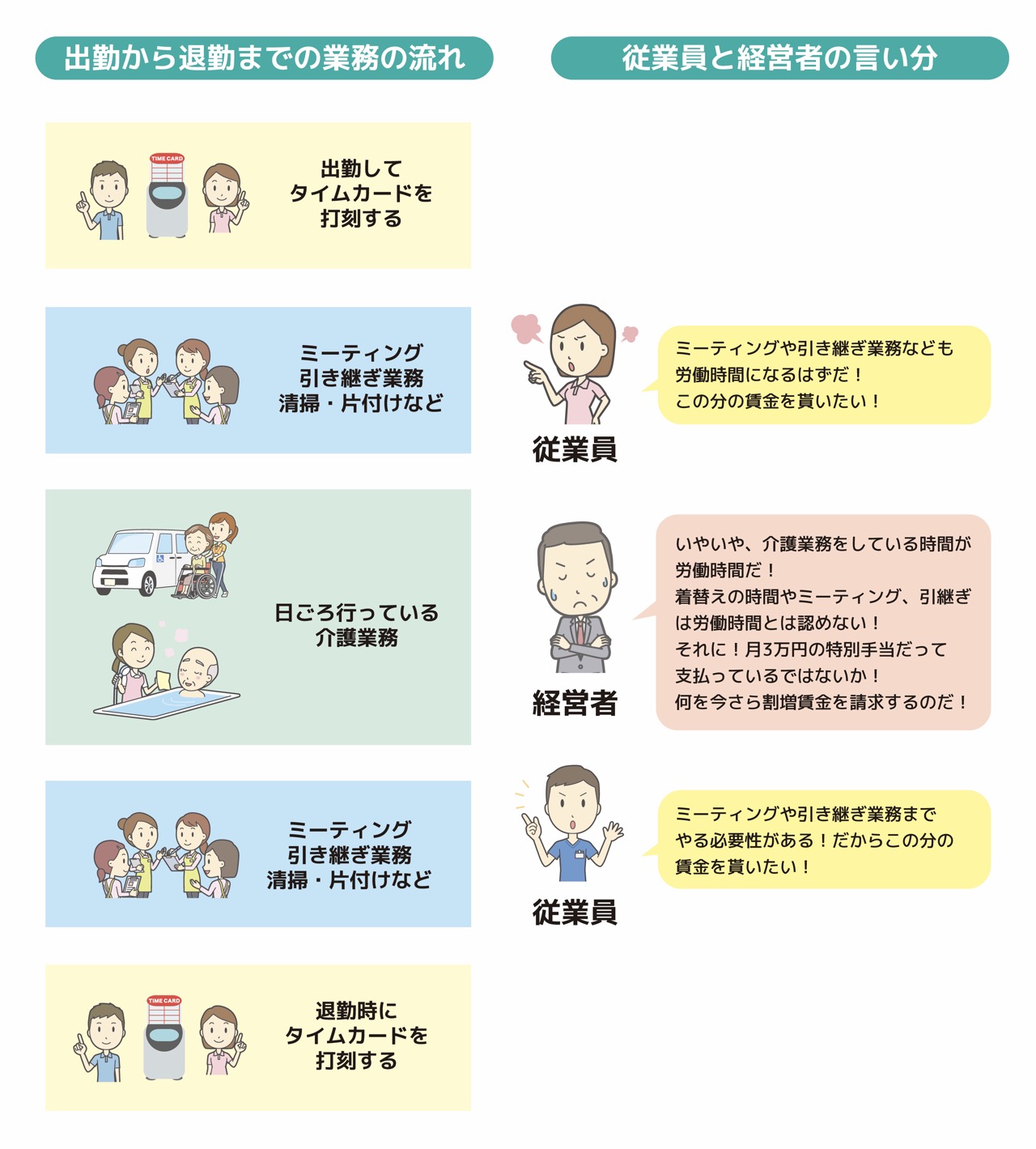

この職場では、始業時間と終業時間が定められていましたが、それぞれ開始の合図等があるわけではなく、職員が自らの判断でタイムカードを打刻した上で業務を始め、また終了していました。

職場では、病院に勤務する職員用に病院地下1階のエレベーター脇にタイムレコーダーを設置しており、老健施設に勤務する職員用に老健施設1階の老健食堂入口付近にタイムレコーダーを設置していました。老健施設に勤務する職員も更衣室で着替えることになっていました。

原告となった介護職員らは、出勤時のタイムカード打刻時から所定始業時間までの間、及び所定終業時間から退勤時の打刻時までの時間における引継ぎやミーティング、又は関連業務(看護師は患者の尿の処理や検温、看護助手は食事の準備、介護職員はベッドメイクやゴミ収集等、デイケア職員は名札を机に並べる等の作業、清掃作業員は入浴の準備等)に要した時間につき賃金が支払われていないとして、割増賃金を請求しました。

これに対し被告(医療法人)は、原告らは出勤時、タイムカードを打刻してから更衣室で着替えたり、退勤時に更衣室で着替えてからタイムカードを打刻していたのであり、タイムカードの打刻時間から、5分ないし10分程度の労働時間を控除すべきであると主張しました。が、裁判所はこれを認めませんでした。

また被告は、ある原告に対し毎月3万円支給していた特別手当について、時間外割増賃金の前払としての性格を有するので、その分は控除されるべきであると主張しました。

しかし裁判所は、「被告の給与規定上、特別手当が時間外手当の性格を有するものであることは何ら明らかにされておらず、むしろ時間外手当とは別個の基準外給与であることが明示されている」として、この主張も退けました。

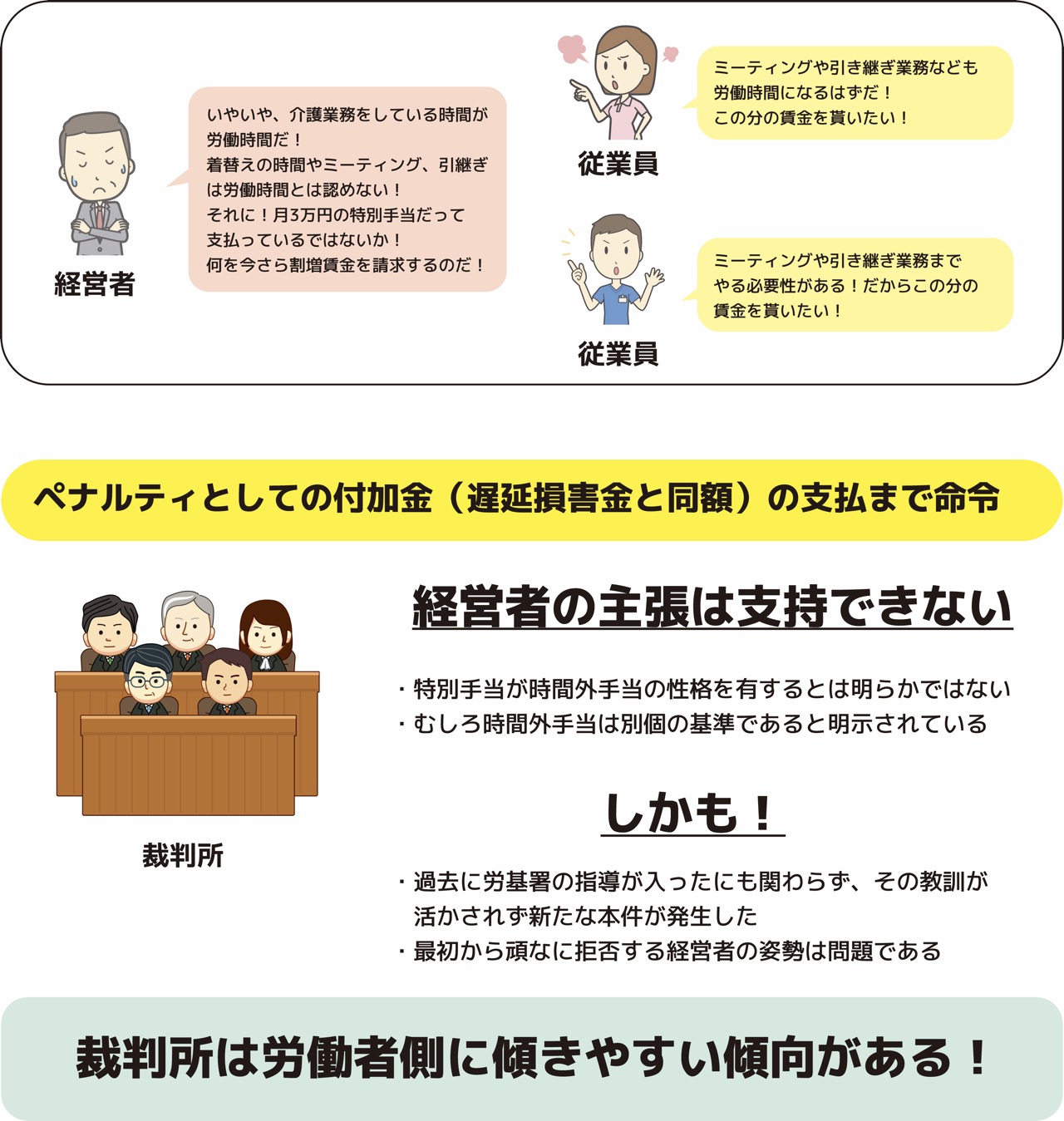

なお被告では、この点を労働基準監督署に問題視されたことがあり、その際被告は提出した是正報告書において一定の時間外労働があったことを前提とする残業代の再計算を行うと述べ、実際に原告らに対し自らの再計算に基づき残業代を支払いました。ところが裁判所は、次のように述べ、被告にペナルティとしての付加金(遅延損害金と同額)の支払まで命じました。

「被告は労基署の指導がなされるまで,原告らに対する時間外労働に対する割増賃金の支払を全くしていなかったものであるところ、その後独自の計算に基づく低額の金員の支払はしたものの、本件訴訟が提起された後においても、原告らの時間外労働の事実自体を争い、裁判所の和解勧告にも応じようとせず、未払の時間外割増手当を支払う姿勢が全く見られない。」

和解に応じるか否かは当事者の自由であり、このような理由まで持ち出して被告を非難することはさすがに行き過ぎであると筆者は思いますが、実際にいざ裁判となれば、裁判所は労働者保護に傾く傾向があることは事実であるといえるでしょう。

最終的に支払いが命じられた額は10~30万円程度でしたが、請求者が増えればそれだけ増加し、また割増率だけでなく付加金まで課されてしまうことが、事業所にとって大きなリスクといえます。対外的信用も失い、求人等にも悪影響が及んでしまいます。「負けるが勝ち」という言葉がありますが、何らかの根拠が認められるようであれば速やかに支払ってしまった方が結果的に有利であるということは多々あります。「負けるが価値」と言い換えれば、まだ受け入れやすいかもしれません。

介護福祉事業は残業代請求のリスクが高い

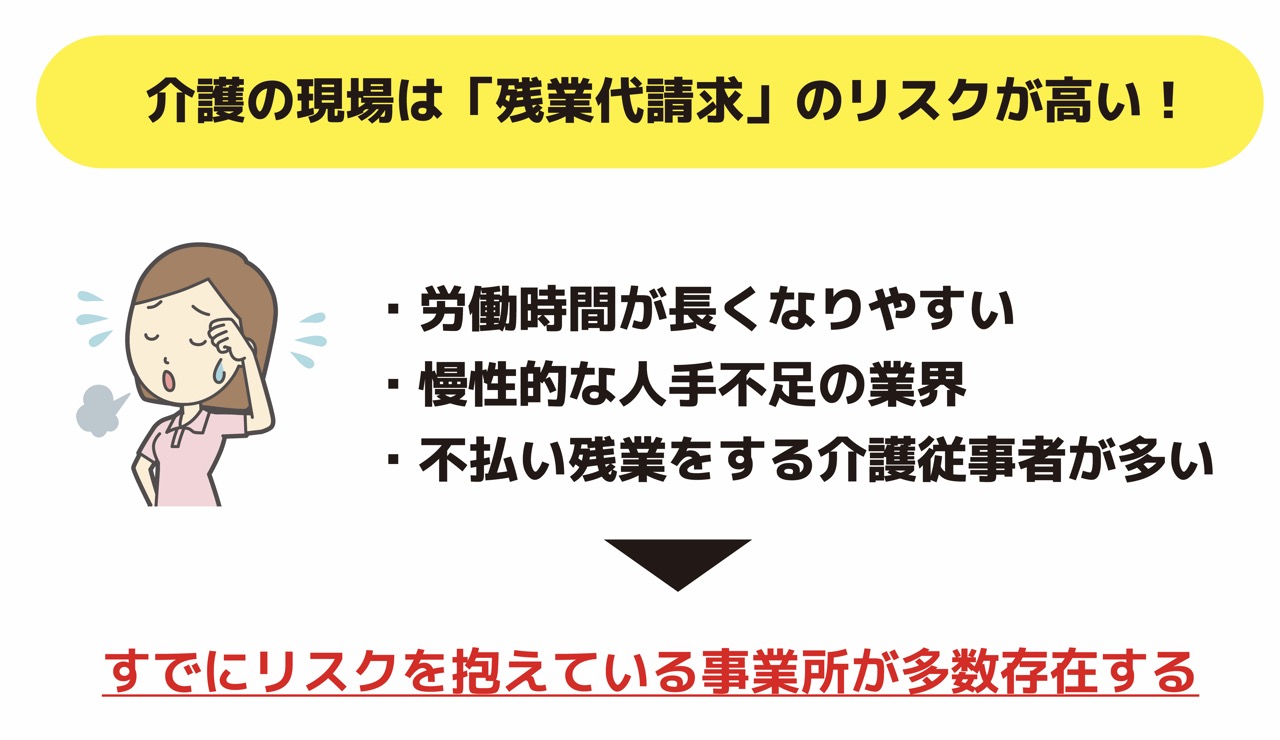

介護福祉業は慢性的な人手不足であり、労働時間が長くなりやすい業界です。

全国労働組合総連合が行った「2019年版介護労働実態調査」によると、介護職従事者で不払い残業をしていると回答した人が25%いました。

また、不払いとなっている理由としては、40.3%が請求できる雰囲気にない、と回答しています。

この調査結果から、介護の現場は職員から残業代請求されるリスクを潜在的に抱えていると言えるでしょう。

更に踏み込んでいえば、新型コロナの影響はありつつも、将来的に全体として技能実習生など外国人の労働者が増えることが予測されます。外国人の中には、母国で稼げないため、実質的に「出稼ぎ」として来日しているという方も多いのではないかと思います。そのような方は、旧来の施設の労務管理が良くも悪くも「ぬるま湯」のようであれば、どうしても見過ごせないということも出てくるのではないでしょうか。労働者の属性や素質に関係なく、等しく法令を遵守し誠実に向き合うべきことは言うまでもありませんが、筆者は介護現場は今、そのような大きな変化の過渡期にあるとみています。変化に対応できる体制づくりを心がけていきたいものです。

未払い賃金・残業代を放置することで起こる4つのリスク

未払い残業代を放置することは、さまざまなリスクをはらんでいます。

代表的なリスクとして、次の4つが挙げられるでしょう。

・遅延損害金・賦課金が加算される

・同種の訴訟が発生する

・労働基準監督署が介入する

・社会的信用が損なわれる

それぞれどのようなリスクなのか、以下で詳しく説明します。「未払い残業代を放置して大変なことになってしまった」とならないためにも、リスクの内容を把握しておきましょう。

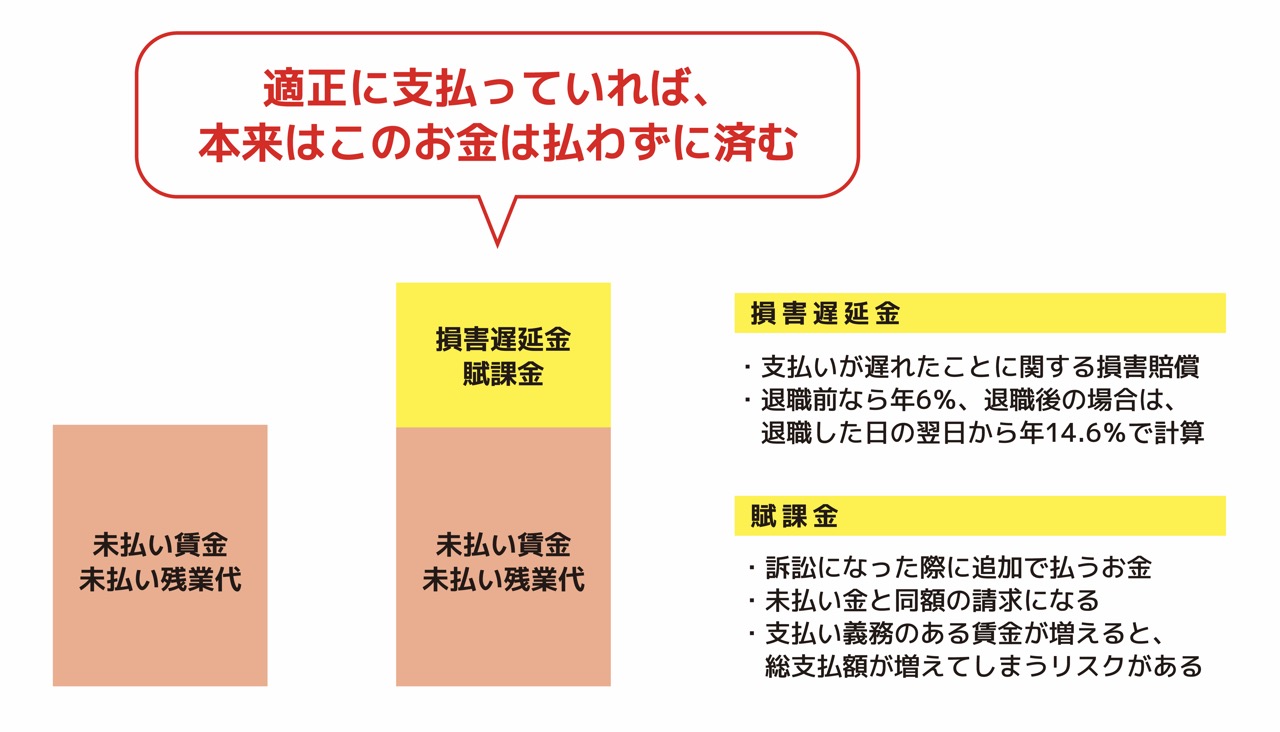

遅延損害金・賦課金が加算される

まず考えられるリスクが、遅延損害金・賦課金が加算されることによって支払うべき金額が増加することです。

遅延損害金とは、残業代の支払債務の履行が遅れたこと(履行遅滞)についての損害賠償のことを指します。利率は職員の退職前なら年6%、退職後の場合は、退職した日の翌日から年14.6%で計算されます。

また賦課金とは、労働基準法第114条に規定されており、訴訟になった際に追加で支払う可能性が生じます。

未払金と同額の請求が可能となるため、支払義務のある残業代は放置すればするほど総支払額は増加してしまうため、早期の対応を心がけましょう。

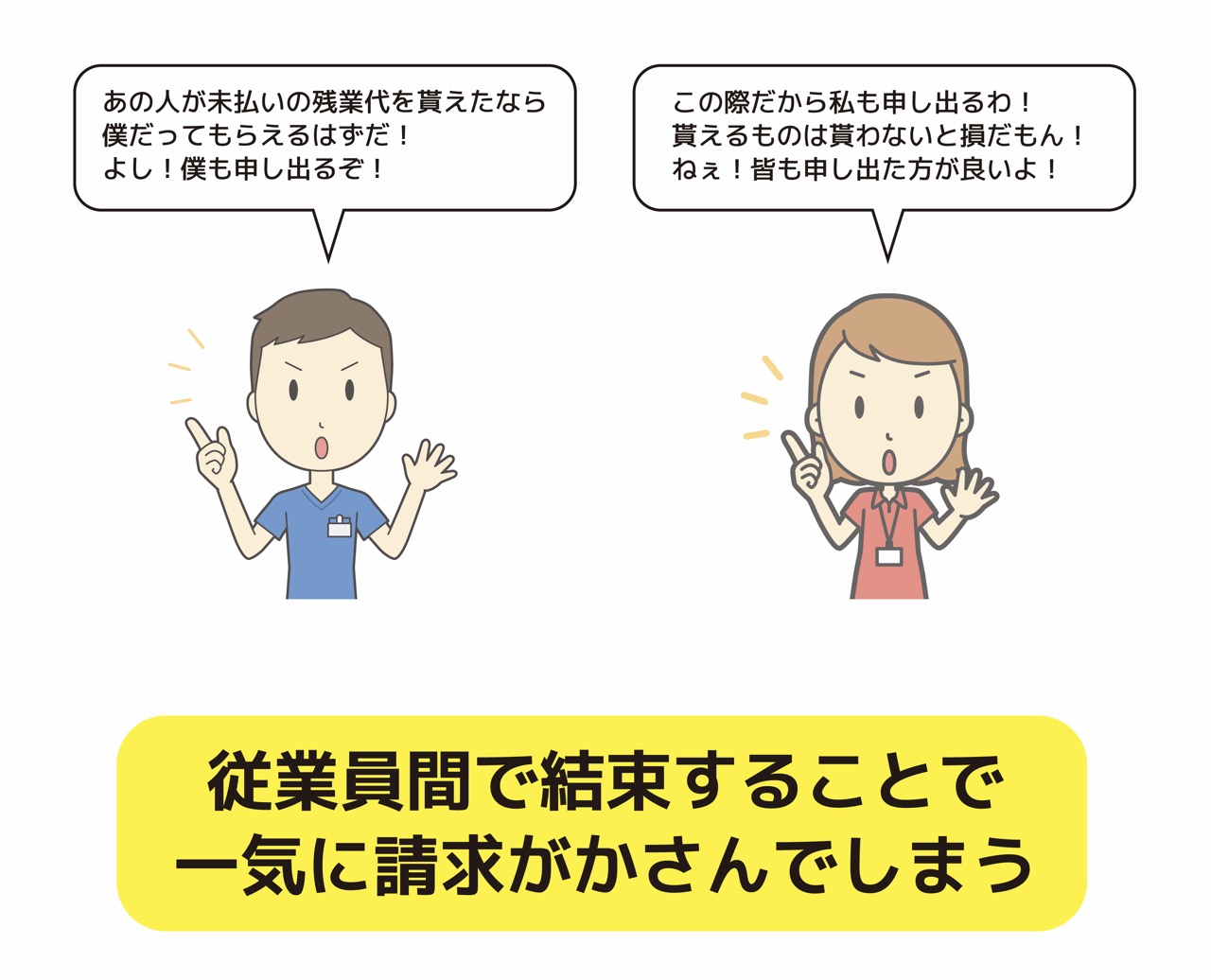

同種の請求が発生する

次に想定されるリスクとして、同種の残業代請求や訴訟が複数件発生することが挙げられます。

残業代の不払いが1人だけというケースは珍しく、多くの場合複数名の該当者がいるものです。監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)によれば、労働者1人当たりの割増賃金支払い額は11万円であるのに対し、企業当たりの平均は658万円にも上りました。

誰か1人が残業代請求を行ったとわかれば、他の該当者も同時に請求をする傾向にあります。賃金請求権の消滅時効が5年に延長されることで、この傾向は更に加速するすることが予測されます。遅延損害金や付加金が加算された残業代を複数名分支払うとなれば、その負担は計り知れません。

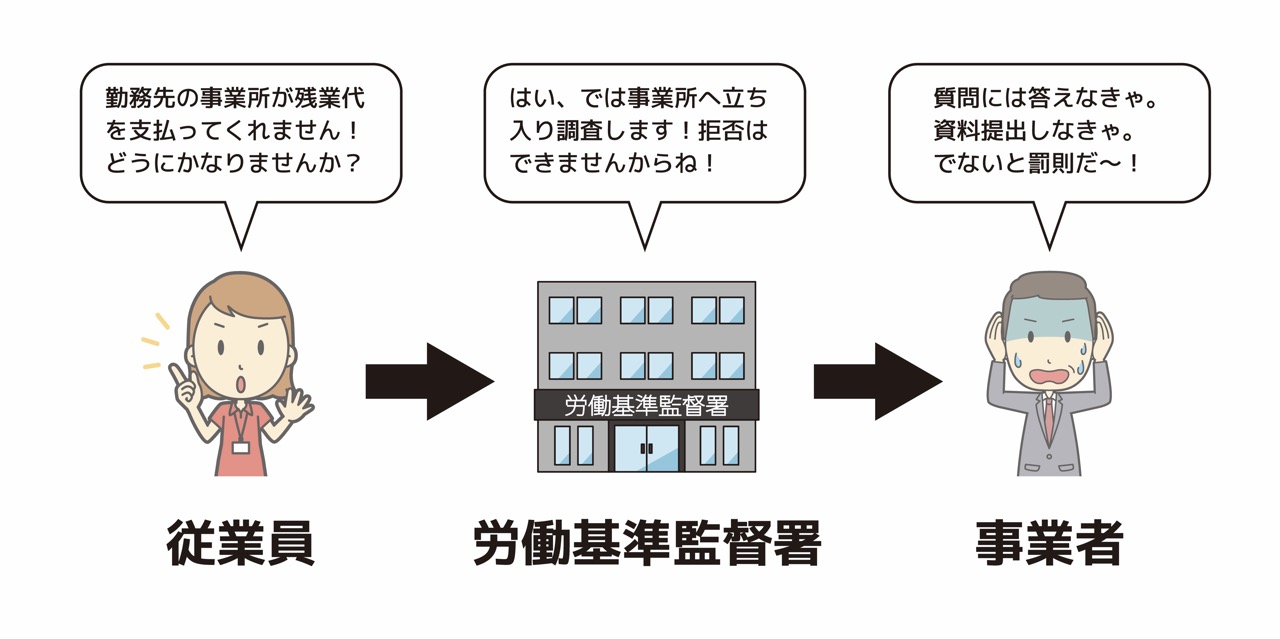

労働基準監督署が介入する

残業代請求を行った職員が労働基準監督署に申告を行うと、労働基準監督署が問題に介入します(申告監督)。労働基準監督署への来所、または事業所への立ち入りを求められた場合、これを拒否することはできません。また質問に対する回答を拒否、または求められた資料を提出しない場合にも罰則が適用されます。

労働基準監督署が交付する是正勧告書や指導票などには強制力はありませんが、労働基準監督官には捜査や逮捕の権限が与えられています。実際に2013年5月18日、和歌山県労働基準監督署が、市にある社会福祉法人と同会事務担当の男性を労働基準法違反で和歌山地裁に書類送検しました。同法人は4ヵ月間に渡って、職員20人の残業代を支払わなかった疑いが持たれており、労基署からたびたび是正を指導されていたにも関わらず無視していたとのことです。

表面的な対応をし、問題を先送りしていると悪質とみなされ、逮捕・送検されることもあるのです。

社会的信用が損なわれる

未払い残業代を放置していることが外部に漏れてしまった場合には、社会的信用が損なわれるリスクがあります。次のような影響が考えられるでしょう。

・ブラック企業のイメージが定着し、就職希望者が皆無となり、離職が相次ぐ

・ご利用者、ご家族からの信頼を失い、顧客離れが生じる

・法人からコンプライアンス違反の責任を問われ、理事や評議員が提訴される

(役員賠償責任)

昨今はSNSなどで風評被害が広がりやすく、特に注意が必要です。

弁護士法人おかげさまでサポートできること

「未払賃金請求の対応にコツがあることや、問題を放置するリスクについてはわかったけれど、自力で何とかするのは難しい…」そう思われた方も多いことでしょう。

未払賃金請求関係の解決は難しく、専門的な知識が必要です。弁護士などその道に精通した人に任せることで、早期かつ確実に解決できるでしょう。

また、これまで解説したとおり、未払賃金問題は平時の職場環境の整備が極めて重要です。主に次の二点がポイントになります。

・不正を許さず、すぐ発見できる体制づくり

・サービス残業等、職員の善意に甘えない体制づくり

介護・福祉および関連する医療業界におけるトラブル解決に特化した弊所「弁護士法人おかげさま」では、次のようなサポートをご提供できます。

トラブル発生前の予防策のご提案

大切なことは、大きなトラブルになる前に予防措置を取ることです。

「未払い賃金、うちにもあるのかな?」

「大丈夫とは思っているけれど、何となく心配…」

この記事を読まれて思い当たることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

介護・福祉・医療現場のトラブル相談を専門的に受け付け、これまで多数の問題を解決してきた実績と経験に基づき、予防策を講じておくべき点を確認しご提案させていただきます。

事件発生後の対応

「元職員から残業代請求の書面が届いたけれど、どうしてよいかわからない」

「匿名の職員から、現場の問題を指摘する嘆願書が届いた」

「未払賃金の存在を見つけてしまった…」

そんな場合も、弊所「おかげさま」がしっかりサポートいたします。

介護・福祉に特化した法律事務所として9,000件以上のご相談対応をした実績のある弊所では、話し合いによってお互いが納得できる解決策を速やかにご提示することが可能です。

次に何をすべきかを具体的にお示ししますので、迷うことなく解決に向けた最短距離を進み、通常業務に専念することができます。

また、未払賃金に関連して派生する問題職員対策、パワハラ・セクハラ問題、うつ病による休職問題等、あらゆる労務トラブルのご相談に対応することが可能です。

もしもの時も安心!示談交渉・訴訟対応

「相手方に労働事件専門の弁護士がついた」

「返答が遅れていたら裁判になってしまいました…」 そんな時も、弊所が交渉や訴訟を代行しサポートします。

従業員の賃金・残業代の未払い等で不安をお持ちの事業所様はぜひ一度ご相談ください。

また、当事務所では無料のメルマガ配信を行っております。介護事業所に関係する法律面の最新情報、最新コラムの掲載情報、その他事業所運営において有効な情報を発信しております。ぜひ下記ボタンよりご登録ください。

03-6555-3437

03-6555-3437 ご相談予約フォーム

ご相談予約フォーム

電話

電話 メールお問合せ

メールお問合せ YouTube

YouTube