こちらでは介護業界で起きやすい派遣・紹介会社とのトラブルについて、具体的な対応方法を含めて解説しております。貴社の経営にお役立てください。

派遣会社を利用するうえで知っておくべき法律

例えば派遣職員が、派遣先の施設でご利用者を虐待してしまい、或いは不適切な対応によりクレームとなったような場合、管理者としてはどのように対処していくことになるでしょうか。

施設が直接雇用している職員であれば、その施設の就業規則に基づき懲戒処分や指導等を行いますが、派遣職員の場合は飽くまで派遣元(派遣サービス業者)と雇用契約関係にあるため、派遣元の就業規則が適用されることになります。そして、懲戒処分等も派遣元でなければ下すことができません。

従って、現場の管理者としては派遣元に対し問題となった事実を報告し、然るべき処分や派遣職員の交代を求めていくことになります。この点、勿論その場で注意指導することが禁じられている訳ではありませんが、正規職員と全く同列に扱うことはできないことは頭に入れておきましょう。よくあるトラブルをケース別にみていきましょう。

【ケース①】派遣会社が派遣職員の交代をしてくれない

派遣職員が明らかに問題となる事件を起こした場合はよいかもしれませんが、「遅刻が多い」「挨拶をしない」といった比較的軽微な問題にとどまる場合は、苦情を申し出たとしても派遣元が交代等の対応をしてくれないかもしれません。

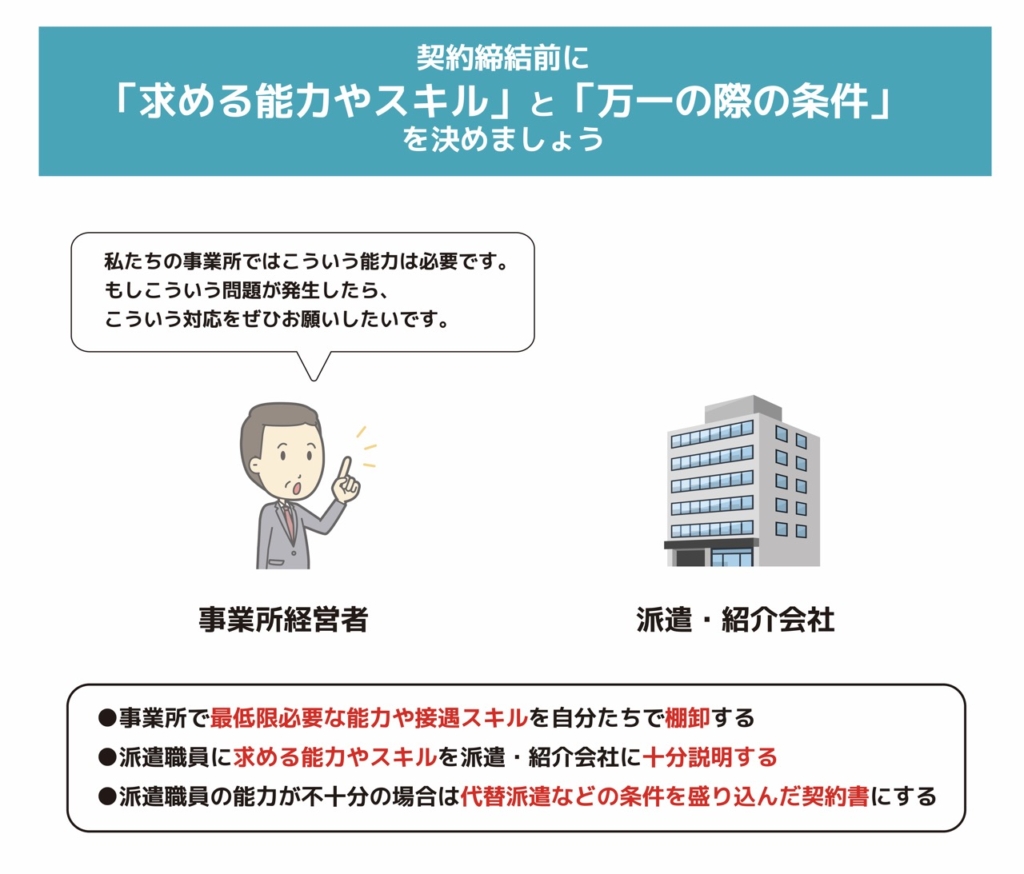

このようなトラブルを予防するためには、派遣元と派遣契約を締結する前に、施設において求める最低限の能力や接遇スキルを十分説明し、派遣職員の能力が不十分であった場合には他の職員を代替派遣してもらうことを契約書に盛り込んでもらうことで、相互に確認しておくことが効果的です。

具体的には、次のような規定が派遣基本契約書にあるか否かをチェックします。

「派遣職員による、派遣先就業規則の違反行為があったときは、派遣元企業の責任で指導・改善することを約束する。速やかな改善が見られない場合、派遣先は派遣元に対し、派遣社員の交代を求めることができる。」

【ケース②】派遣職員が急に来なくなった・・・他の職員を用意してほしい

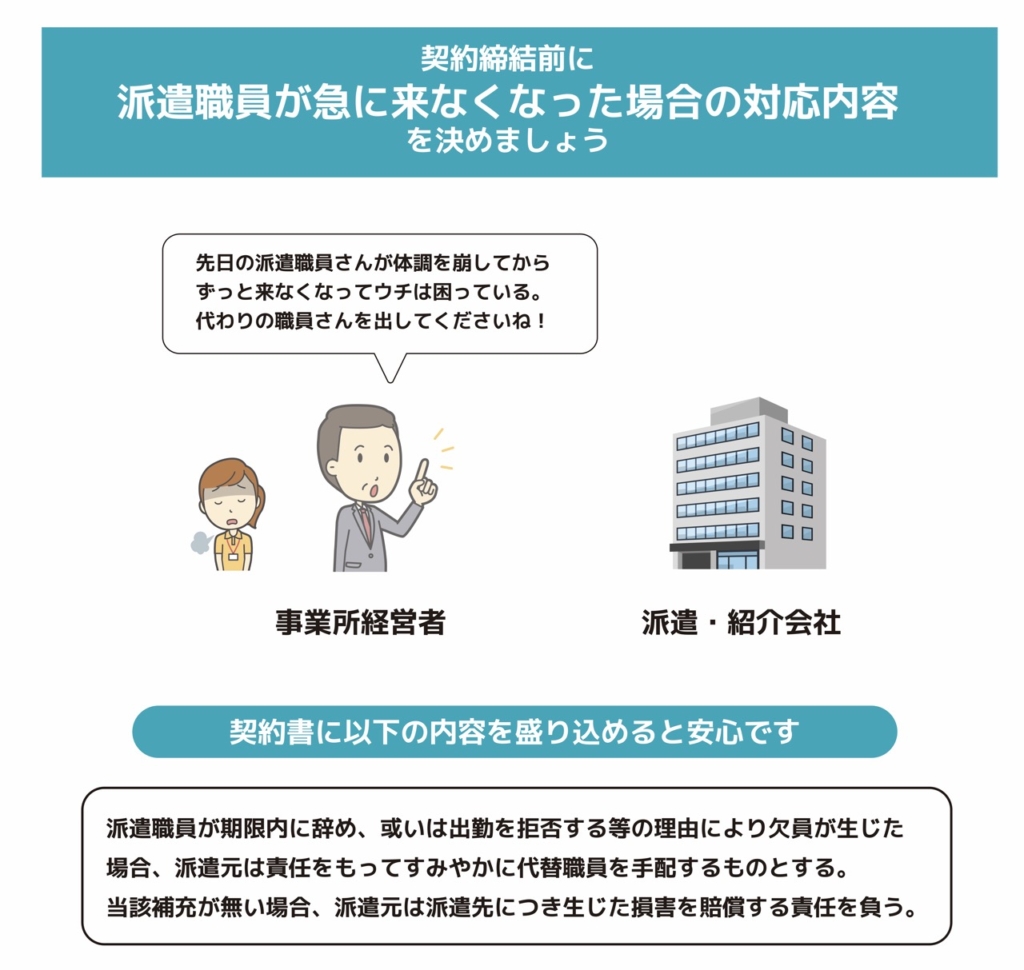

前述の「派遣職員が突然来なくなり、音信不通になってしまった」場合や、体調不良などを理由に(「派遣先の雰囲気が自分と合わないから」、といった身勝手な理由を挙げる場合も考えられます)派遣期間中にも拘らず出勤を拒否するような場合、派遣元には次の職員を責任をもって手配してもらわなければなりません。

施設としては信頼して乗った船が沈み出すようなものですから非常に困るのですが、そのとき派遣元が「人手不足で代わりの職員を用意できない」と言い訳(本当に致し方ないケースもあるかもしれませんが)をして応じない、ということも考えられます。そのような場合に備え、契約書に次の規定も盛り込めると、サービスを利用する側としては安心です。

「派遣職員が期限内に辞め、或いは出勤を拒否する等の理由により欠員が生じた場合、派遣元は責任をもってすみやかに代替職員を手配するものとする。当該補充が無い場合、派遣元は派遣先につき生じた損害を賠償する責任を負う。」

もっともこのような場合は、通常他の派遣会社に打診し複数から人材供給してもらう体制を構築されることと思いますが、契約を成立させるまで営業熱心で、その後のフォローが杜撰である等、単に責任感に欠ける派遣業者も残念ながら存在するようです。そのような無責任業者に振り回されないよう、利用する側としてもしっかり自衛策を講じていきましょう。

このように変更を申し入れると、「契約書は定型のものなので、変更はできない」と言った理由で応じない派遣業者もあるかもしれません。そのような所や、派遣先の権利に関する規定が極端に少なく、トラブル対応が不十分と思われるような事業者は敬遠した方が無難でしょう。その派遣元に頼らざるを得ないような場合は、メールや口頭でも無いよりはましなので、いざというときの対応を確認しておきます(口頭の場合、「言った、いわない」を避けるため録音しておきます)。

最低限、派遣元の苦情受付窓口の存在を確認し、いざというときすぐ連絡できるようにしておきましょう。派遣会社は複数存在しますので、責任感が強くアフターサービスが良いところと付き合いたいものです。

派遣サービスを必要とするときは大抵切羽詰まっているので、「渡りに船」とばかりに飛び乗ってしまいがちですが、そこは「急がば廻れ」で契約前に慎重に確認したいものです。

【ケース③】派遣職員の指導は、こちらでしても大丈夫?

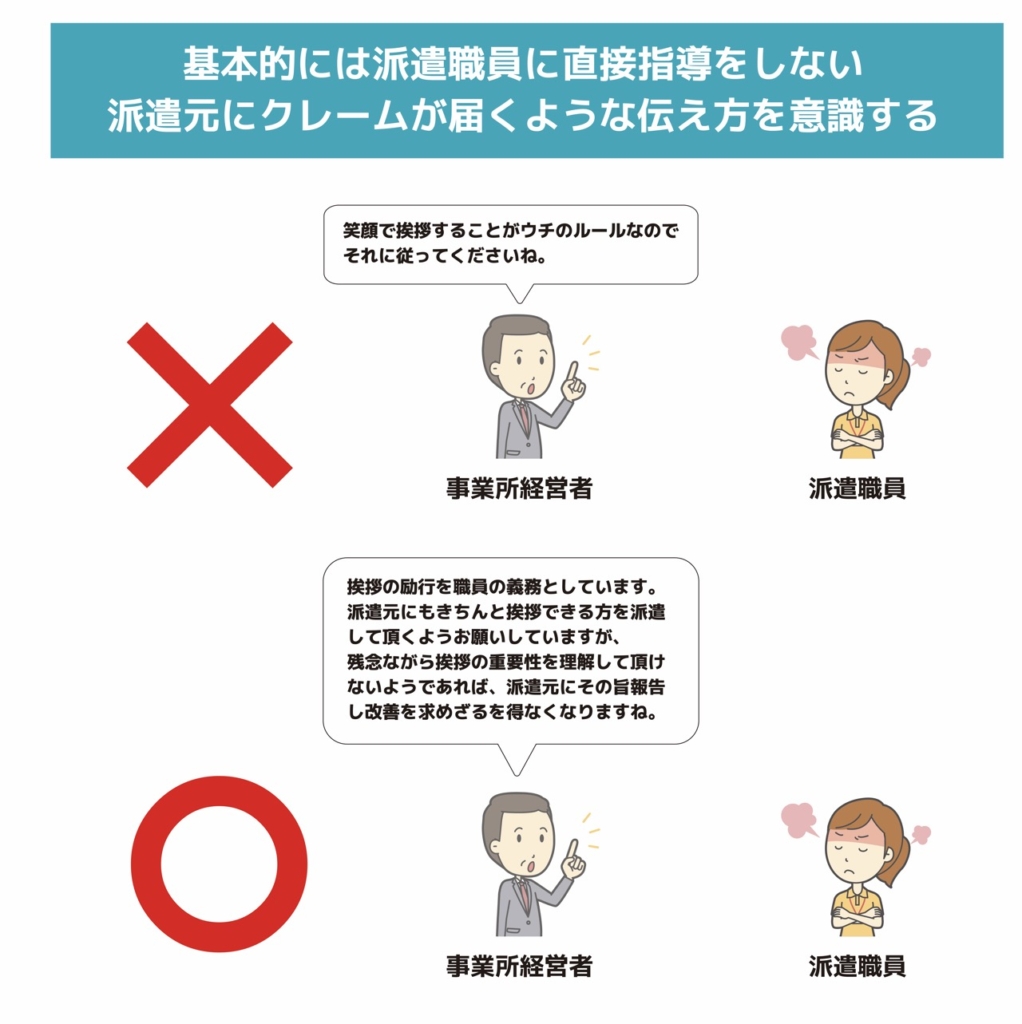

派遣職員をその場で注意・指導することも多々あることと思います。その際注意することは、前述のとおり派遣職員と派遣先法人は直接の雇用関係にないことを理解し、例えば「挨拶をしない」ことを注意するときは「当施設では、挨拶の励行を職員の義務としており、派遣元にもきちんと挨拶できる方を派遣して頂くようお願いしています。残念ながら挨拶の重要性を理解して頂けないようであれば、派遣元にその旨報告し改善を求めざるを得なくなります。」等と、最終的には派遣元にクレームが行くことを伝えるようにします。一方で、「挨拶をすることがうちのルールなので、従ってください」とストレートに言うことは、程度問題でもありますが法律関係に照らすと適切ではなく、控えた方が無難でしょう。相手が指示に従わないからといって、躍起になって注意指導を繰り返す必要はなく、すぐ派遣元に連絡すれば良いのです。

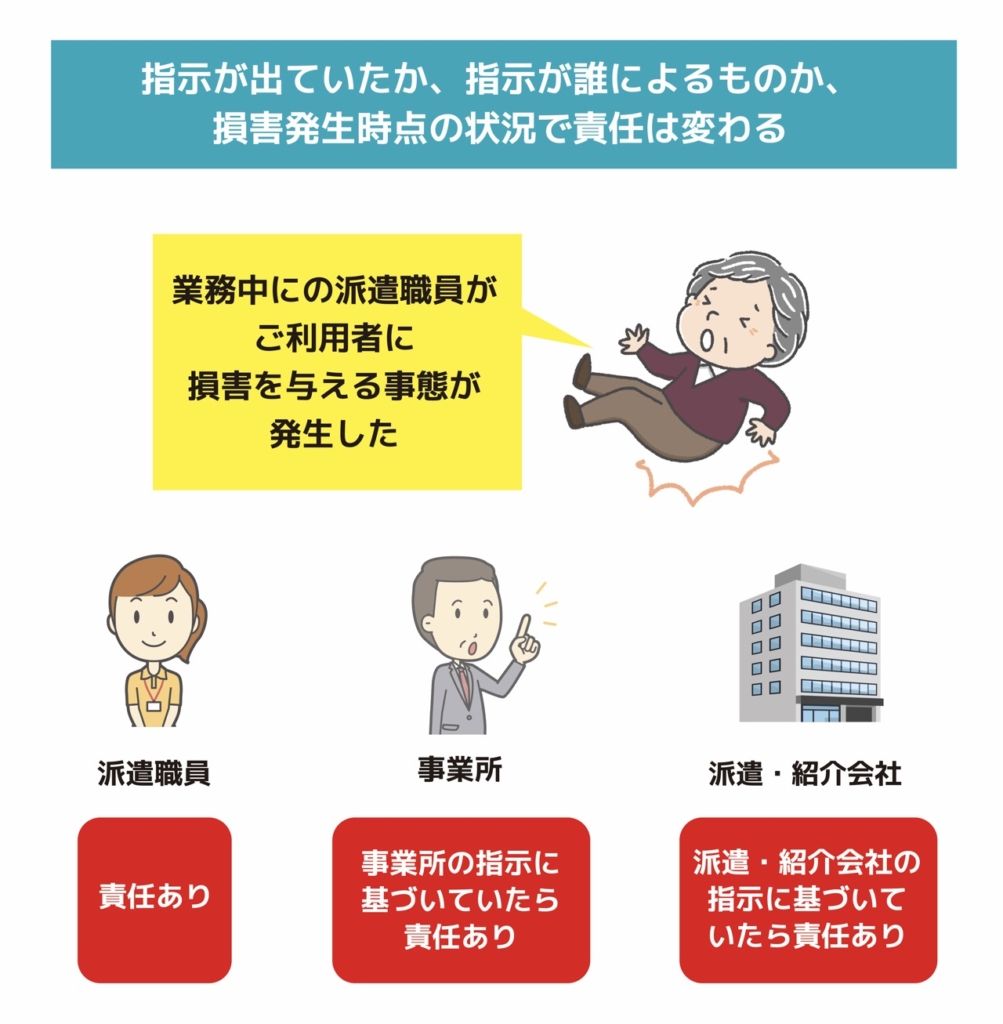

【ケース④】派遣職員がご利用者に損害を与えたらどうなる?

派遣職員が派遣先施設で、ご利用者に怪我をさせたような場合は、ご利用者や家族に対し誰がどのような責任を負うことになるでしょうか。

まず、損害を生じさせた本人である派遣職員は、ご利用者側に対し不法行為責任を負います。問題は派遣先の施設と派遣元である派遣会社のどちらがどの程度責任を負うかという点ですが、結論としては一律にルール化されておらず、ケースごとに話し合い決めていくことになります。

まず派遣会社は、派遣職員を利用して利益を上げている以上、派遣職員が不法行為について使用者責任(民法第715条)を負うことが原則です。もっとも、現場では派遣先の指揮命令に服しているところ、派遣会社としては「派遣先にも指導監督の責任がある」として損害賠償額の分担を求めることができます。

例えば、派遣職員が明らかな故意に基づき虐待やご利用者の金品を盗んだような場合は、派遣先の監督責任とは言い難い例外的な行動であるため、派遣会社が相当程度の責任を負うことになる可能性が高いといえます。

一方、派遣職員が派遣先の指示に基づきご利用者にケアを提供したところ事故が起きてしまったような場合は、派遣先の関与が濃厚であるため、派遣会社が責任を負う可能性は低くなります。

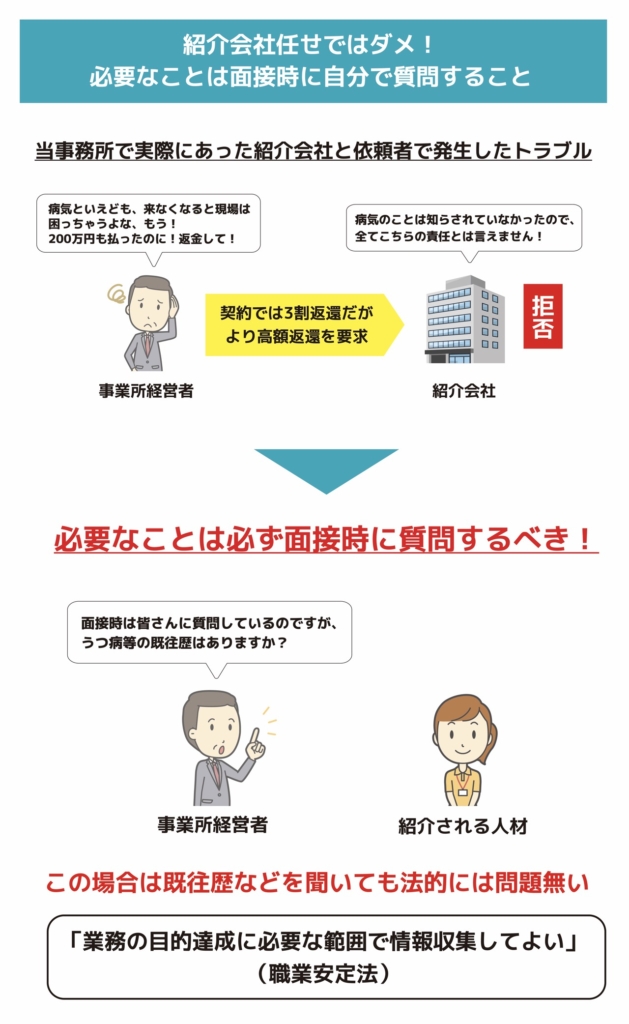

【ケース⑤】採用後に問題があり働けないことが発覚・・・紹介料はどうなる?

施設長や管理者などのリーダーや、事業所運営に必須とされる有資格者は喉から手が出るほど欲しい人材ですが、経験者であるほど高齢の人材が多いという傾向があります。

200万円の紹介料を払い施設長候補として抜擢した人が、実はうつ病と腰痛を持っており、数週間で辞められてしまったということがありました。規程によれば紹介料の3割が返還されることになりますが、「なぜ事前に候補者の事情として教えてくれなかったのか。」と紹介会社に訴え、より高額の返金を求めました。

しかし、紹介契約書には「紹介会社が依頼者に提供する人材に関する情報については、当該人材から聴き取る範囲のものであり正確性や網羅性を保証するものではない」との一文があり、それを盾に断られてしまいました。

教訓:紹介会社におんぶに抱っこではいけない!必要なことは面接時に自分で聞く

事業継続のため絶対必要な人材は、どうしても「採用ありき」で臨んでしまい、肝心なことを聞かないまま採用してしまいがちです。本ケースでは面接時に「うつ病等の既往歴はないか」を尋ねるべきでした。なお、既往歴等については、「業務の目的達成に必要な範囲で情報収集してよい」とされています(職業安定法)。

同様に「前科がある人に内定を出してしまい、その後ネット検索したところ犯罪のニュースを知った。内定を取り消したい」というトラブルもありました。応募者の履歴書には大抵「賞罰」の欄がありますが、そこに「無し」と書かれていたにも拘らず前科があれば虚偽事実を述べたとの理由で取り消すことが可能です。しかしその項目がなく、面接でも尋ねなかった場合には、不問に付したとのことで取消しの理由とすることができなくなるため要注意です。

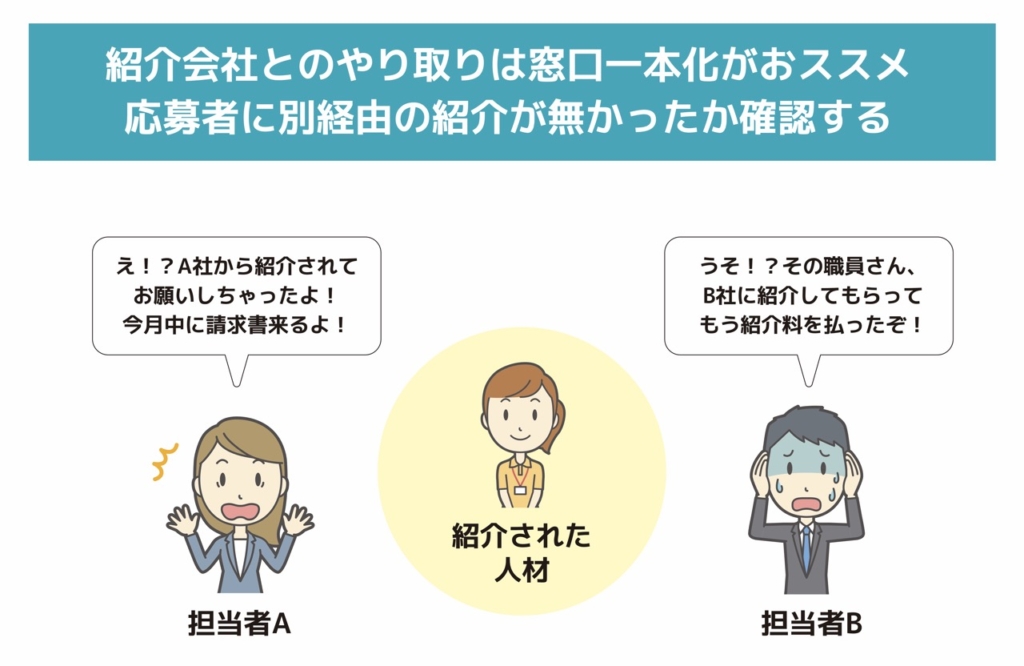

【ケース⑥】別会社から紹介を受けたことを共有せず、二重紹介状態に・・・

施設・事業所を複数擁する法人の場合、ある人材の紹介をA社から受けたにも拘わらず、そのことを失念してしまい、或いは内部の連携不足で気づかないまま、別ルートであるB社から同じ人材を紹介され話を進めてしまう、ということが起こり得ます。

B社に先に紹介料を払ってしまい、後日A社からも請求されるというトラブルに陥りますが、A社から既に紹介を受けたことに気づいた時点でB社にその旨通知しなければ、「知らなかった」が原則として通用しません(B社の方で、A社の関与について知っていた等の場合は例外)。トラブル回避のために、担当者を一本化し、応募者には「既に別会社経由で紹介を受けなかったか」を確認するようにしましょう。

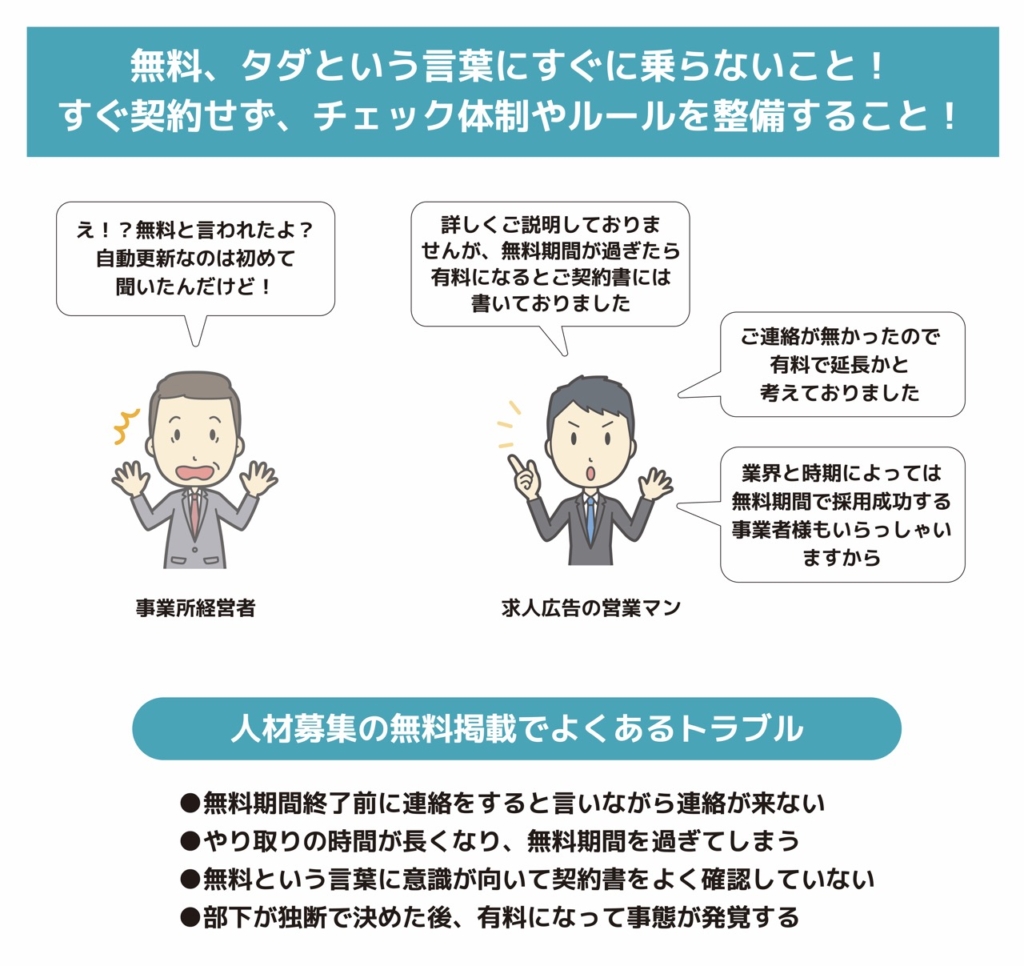

【ケース⑦】無料のWEBサイトへの求人掲載のはずが、高額の請求に・・・・

ウェブの求人ポータルページ等で、「御社の人材募集広告を最初の期間に限り無料で掲載します」という勧誘がよく介護事業所になされます。

これは大きな落とし穴であり、タダの話には原則として乗らない方が良いでしょう。例えば掲載期間が2週間として、「14日目に更新拒否の通知をしなければ自動更新されてしまい、結局数十万円の掲載料を請求される」というトラブルが多発しています。

このような事業者のすべてが悪質であるとは言いませんが、最初に「更新の時期になりましたらこちらからご連絡します」と言われ、信用していたら連絡が来なかった、或いは連絡を取ろうとしたが電話やメールの折り返しがなく期間が過ぎてしまったという事業所からの相談が多数寄せられています。

このような事業者とは、タダなので油断して一事務員が契約書に署名押印しFAXで返信する等してしまいがちですが、「契約書は必ず上司がチェックしてから締結する」というルールを徹底することでトラブルを回避できます。

当事務所でサポートできること

当事務所では介護・福祉・医療の経営者様に向けて、上記のような派遣・紹介関連のトラブル対応に向けた随時のアドバイスはもちろん、事業所経営に関するサポートを行っております。

この業界は完全な労働集約型産業である以上、人材不足、採用難の昨今は紹介会社や派遣会社を頼らざるを得ないのは仕方ありません。

採用場面でのトラブルだけでなく、採用後の労務問題を含め介護・福祉現場を総合的にサポートさせていただきます。

労務知識に関する内部研修講師

介護現場はアットホームな雰囲気が魅力ですが、皮肉なことに家庭的な雰囲気に終始し友達感覚、ボランティア感覚に浸ってしまうと、いざというとき適切に労務問題を処理できません。法律と介護は「水と油」の関係のようなところがあります。派遣会社、紹介会社に頼って職員を補充する際は、職員だけでなく派遣会社、紹介会社との関係における取り決めも大きく事業に影響します。年間80件近くのセミナー講師業を請け負う当事務所の代表弁護士が、貴法人のために特別に最も効果的な内部研修のプログラムを組み、現場職員の法令遵守の意識を向上させます。

問題のある職員への対応

当事務所では、多種多様な問題職員に関するご相談を受け、解決して参りました。その豊富な経験に基づき、現場に悪影響を及ぼす問題職員への実践的対策法についてアドバイス致します。正規職員、派遣・紹介職員は関係なく、労務面に関するご相談対応を行います。戒告通知書の作成代行、相手方との面談の同席、法人の代理人として相手方との交渉や、労働訴訟の被告代理人としての対応まで網羅的にお引き受けします。

派遣や紹介は、人材不足の逼迫した昨今においてほぼ必須のサービスといえますが、利用料金が高く、また関係が複雑化するためトラブルも泥沼化しやすいという特徴があります。

「こちらの足元を見て、高額の費用を吹っ掛けられた…」といった悔しい思い、嫌な思いをせずに済むよう、「良い人材を紹介して貰えてよかった!」と思えるよう、介護弁護士のノウハウをご活用ください。

いつでも何度でも、気兼ねなくご相談頂ける顧問契約サービスもご検討ください。

介護・福祉分野の顧問弁護士という選択肢はいかがでしょうか?

当事務所は介護・福祉現場でトラブルが発生した際に、解決するために弁護士として対応することができます。依頼者のお話をうかがい、着実に解決させるよう取り組みます。

しかしながら、「トラブルが発生する前に対処したい」とか「トラブルが発生してもすぐに解決したい」と誰でも思うはずです。

介護・福祉は現場を止めることはできません。円滑なサービス提供をし続けないとご利用者の生命、健康を害してしまいます。

トラブル対応で現場が止まってしまうことは、当事務所としては望んでいません。

これまで数々の介護・福祉におけるトラブル現場を見てきましたが、トラブルが起こってからではダメージが大きくなる場合もありました。

そこで、当事務所としては「顧問弁護士」という役割で関与させていただくことをご提案しております。

詳しくは「顧問弁護士の説明」ページをご覧ください。下記ボタンよりお進みいただくことも可能です。

顧問契約を決めることに躊躇する場合もあると思います。

代表である外岡の人となり、コミュニケーション相性、実力を確認してから考えたいという方もいらっしゃると思います。その場合は【無料ご相談】も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

ぜひメルマガ登録をご検討ください

当事務所では無料のメルマガ配信を行っております。介護事業所に関係する法律面の最新情報、最新コラムの掲載情報、その他事業所運営において有効な情報を発信しております。ぜひ下記ボタンよりご登録ください。

03-6555-3437

03-6555-3437 ご相談予約フォーム

ご相談予約フォーム

電話

電話 メールお問合せ

メールお問合せ YouTube

YouTube