人員配置基準をはじめとする、介護保険制度(福祉サービス基準)違反を理由とする行政処分が跡を絶ちません。しかし中には明らかに行政の指導がおかしいものもあります。

例えば実際に外岡が受けた相談事例で、次のようなことがありました。

NPO障碍者施設であわや4000万円の返還沙汰に

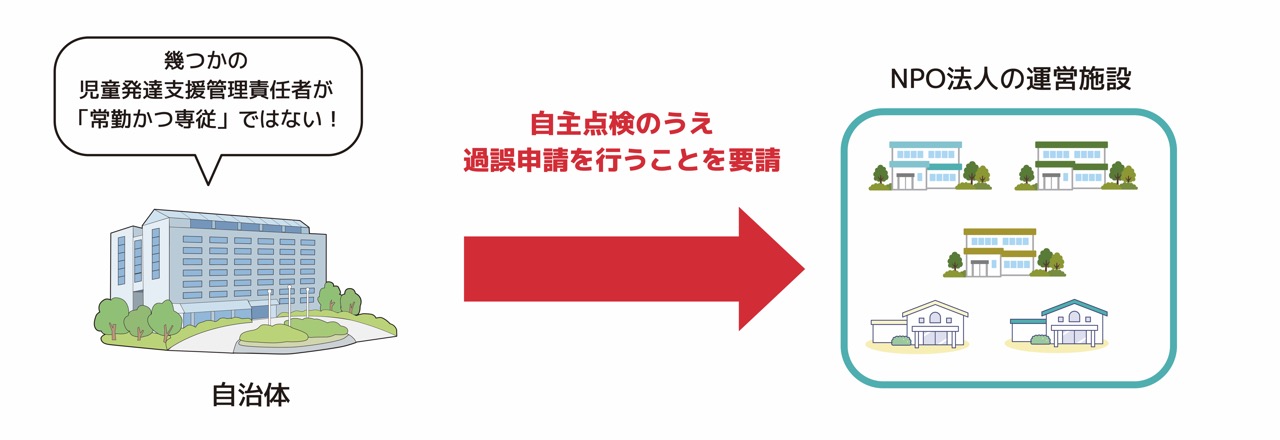

とある県の地方にある放課後デイサービスを数件運営するNPO法人。

そこに行政の実地指導が入り、必置とされている児童発達支援管理責任者が「常勤かつ専従」ではなかったとして、自主点検のうえ過誤申請を行うことが要請されました。

素直に計算すればその額は実に4000万円を下らない大金です。常勤の判定基準に納得のいかなかった当法人の代表から相談を受け、現地へ赴きました。

今回の指導理由は「児童発達支援管理責任者を常勤専従で配置しなかった。」というものでしたが、その認定方法が不条理なものでした。

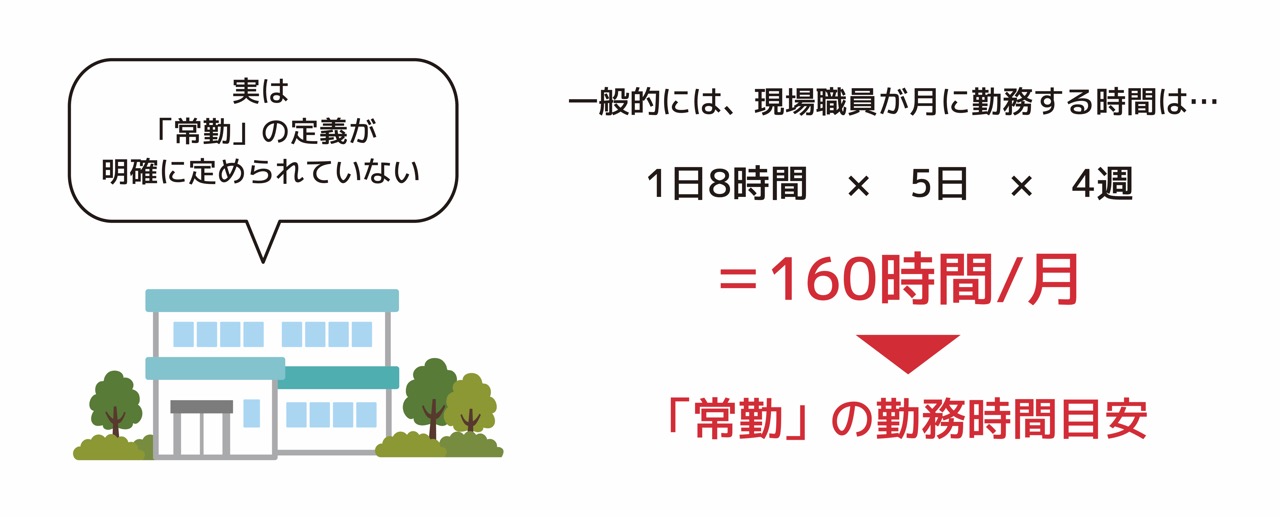

いわゆる「常勤専従」の考え方ですが、実は「常勤」の定義が明確に定められていないという実態があるのです。

例えば、現場職員が月に勤務する時間は、労働基準法上一日8時間×5日×4週で160時間です。ということは、これが法定の上限ですから、「常勤」とはその時間働けば常勤と認められるはずです。その事業所でも、就業規則では勤務時間を160時間と定めていました。

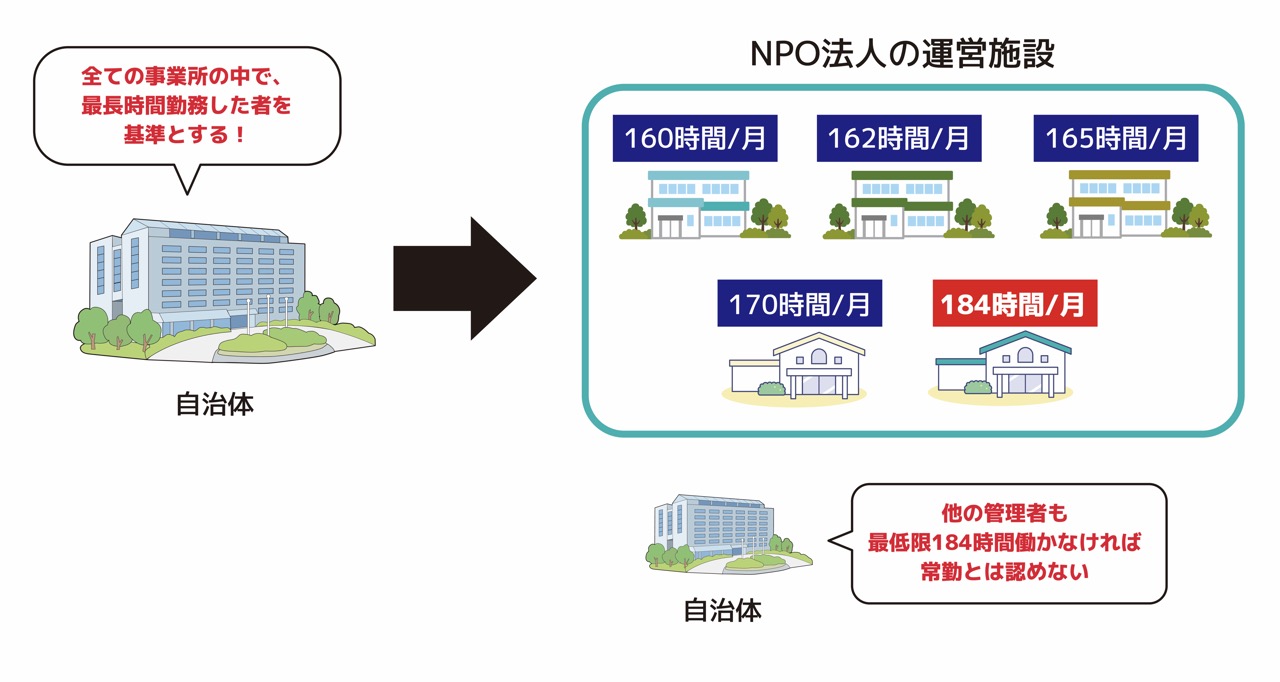

ところが本ケースでは、行政は何と「全ての事業所の中で、最長時間勤務した者を基準とする」と言い出したのです(正確にはそのように明言したのではなく、その認定方法を前提として、あたかも議論の余地の無いかの如く勤務時間対照表を出してきたのですが)。

それだと、例えば一事業所で偶々忙しい月があって、管理者が160時間以上働いたとして、他の事業所の管理者は全員それと同じ時間分働かなければ「常勤」と認められない、ということになってしまいます。

かくして4000万円もの大規模な返還となりかけた、という訳です。

本件では5事業所ありましたが、その中の事業所の一人が184時間働いていました。行政は、「よって他の管理者も最低限184時間働かなければ常勤とは認めない」と言ってきたのです。

行政がおかしい時もある、言いなりになってはいけない

行政の事実認定や論法がおかしいときは、相手のプレッシャーに負け、言いなりになる必要はありません。行政府は飽くまで法律というプログラムの執行機関ですから、その法律に沿っていない場合は対等な立場で議論することが当然、許されます。丁寧に、かつ毅然と書面で主張反論することです。

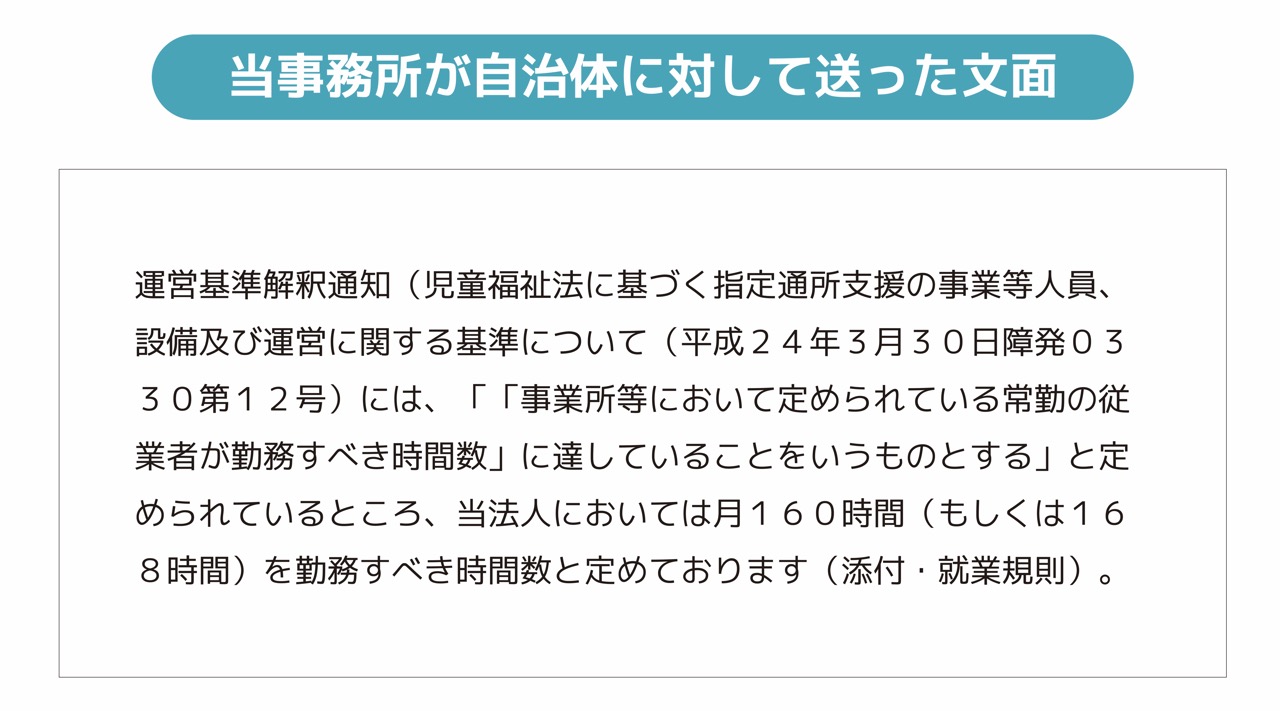

本件では、行政からの「自主点検結果を提出すること」との指示に対し、次の文面でお返ししました。

このように冒頭で基準を明確に示した上で、個別の勤務時間数と所定労働時間を比較し、満たない部分については返還します、と書き提出しました。

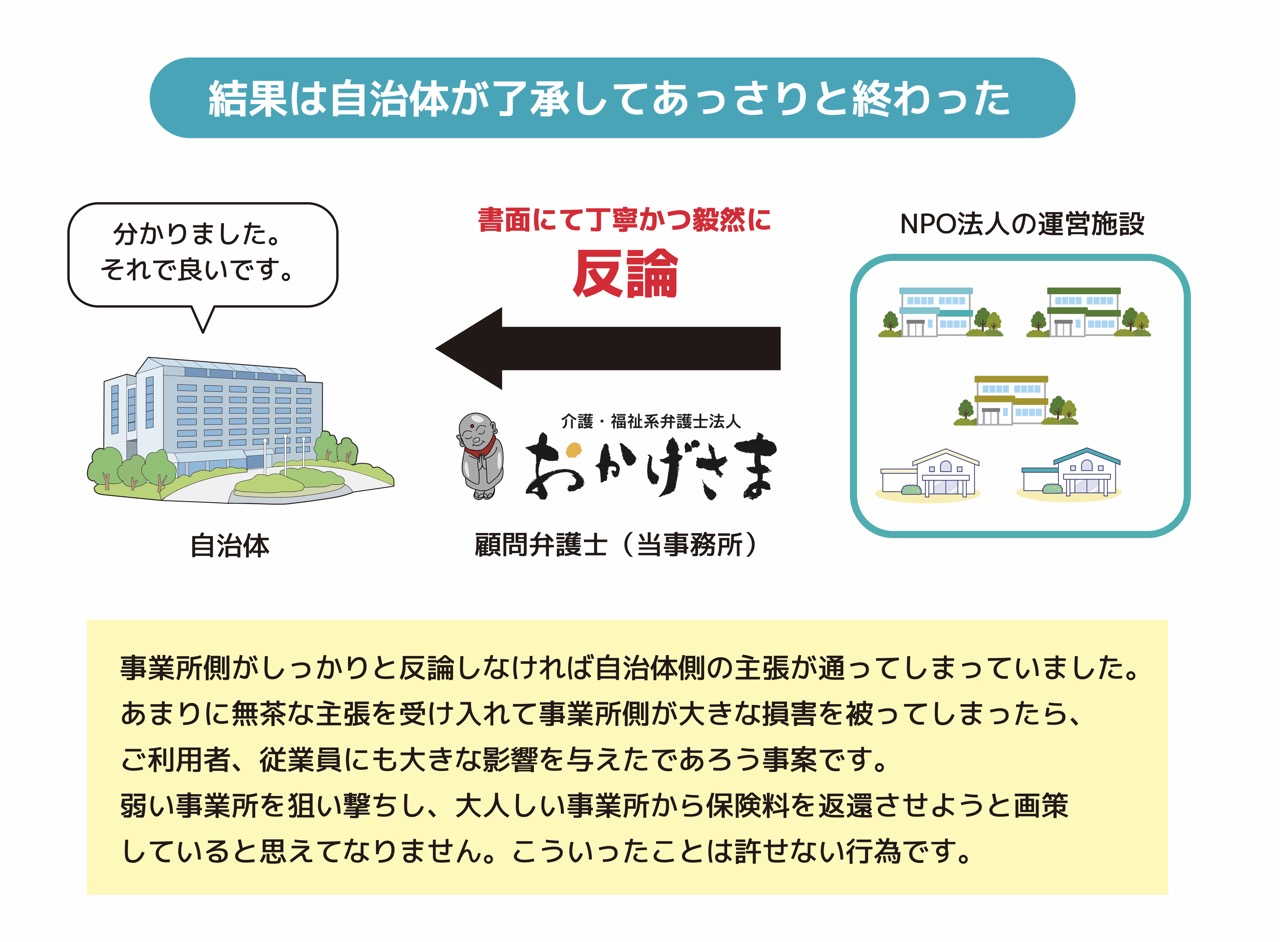

その結果、意外というか、案の定というか、県の担当者は口頭で「それでいい」と言ってきたのです。

こちらが何も言わなければ間違った指導に翻弄され、泣き寝入りになるところでした。ところが論立てて根拠をもって毅然と撥ね付ければ、このように途端に弱腰になってしまうのですから、ひどい話です。

もしこちらの主張に対して、「これこれこうだから指導の方が正しい」といった反応があれば、フェアな議論になっていますからまだ理解できます。

ちょっとこちらが争う構えを見せただけで引っ込んでしまうというのでは、はじめから覚悟も考えもなしに漫然と指導していたと言われても仕方ないでしょう。

ということは、言いなりになるのが一番バカらしいということです。本来行政は中立公正な立場から、利用者を守り健全な運営を促すべく事業所をサポートすべき存在です。しかし実態は、このように弱い事業所を狙い撃ちし、誤った指導でも大人しい事業所から保険料返還を命じ平然としている。私はそれが何より許せません。

泣き寝入りはしないで!弁護士法人おかげさまは中小・零細事業所の味方です

介護・障害サービス制度が複雑になる一方で、指定権限が市区町村など最小単位の行政機関に移され、役所の人たちも大変かとは思います。しかし、自分達の指導が事業所の命運を握っているのだという自覚は忘れないで頂きたいと切に願います。

その他にも、軽微なミスや書類の不備を理由に、いきなり指定を取り消された、事実無根なのに虐待認定された…といった相談が全国から寄せられています。対行政のこの問題は事業所にとって生死を分ける究極の問題であり、非常に高度な法律問題といえます。介護福祉に特化した弁護士に一度ご相談されることをお奨めします。

当事務所がサポートできること

当事務所「弁護士法人おかげさま」では、介護・福祉現場の問題解決に特化する中で得た多くの相談依頼事例を元に、迅速かつ最適な解決法をご提案することが可能です。本章で取り上げました事案のようなトラブルに対しても、現場の事務員が考えたり悩まずに手続を進めていくことができる体制をご提供することができます。

これまで述べたとおり行政といえども、主張してくることが全て正しいというわけではありません。暴論と言えるほどのことを押し付けてくることもあります。それに屈して泣き寝入りしてしまうことで、ご利用者や従業員が大きな影響を受けてしまいます。

当事務所は介護福祉に特化し、全国に100件を超える顧問先のある弁護士法人です。介護福祉現場の様々なトラブル解決実績、経験値がございます。

また、当事務所では無料のメルマガ配信を行っております。介護事業所に関係する法律面の最新情報、最新コラムの掲載情報、その他事業所運営において有効な情報を発信しております。ぜひ下記ボタンよりご登録ください。

03-6555-3437

03-6555-3437 ご相談予約フォーム

ご相談予約フォーム

電話

電話 メールお問合せ

メールお問合せ YouTube

YouTube